请写出《海伦·凯勒》一课的教学设计。

题目

请写出《海伦·凯勒》一课的教学设计。

相似考题

更多“请写出《海伦·凯勒》一课的教学设计。 ”相关问题

-

第1题:

通过《再塑生命》,学生认识了海伦·凯勒,教师引导学生去阅读相关的表现女性人格魅力的文学作品,下列推荐不合适的是( )。A、托尔斯泰一《安娜·卡列尼娜》

B、川端康成一《伊豆的舞女》

C、夏洛蒂·勃朗特一《简·爱》

D、海伦·凯勒一《假如给我三天光明》答案:B解析:《伊豆的舞女》是川端康成早期的代表作,也是川端康成自传性的短篇小说。作品情节简单.描述一名高中生独自在伊豆旅游时邂逅一位年少舞女的故事,不符合题干要求,故不适合推荐。托尔斯泰的《安娜.卡列尼娜》女主人公安娜.卡列尼娜是世界文学史上最优美丰满的女性形象之一。夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》讲述简·爱在各种磨难中不断追求自由与尊严,坚持自我,最终获得幸福的故事。成功塑造了一个敢于反抗,敢于争取自由和平等地位的妇女形象。《假如给我三天光明》是海伦·凯勒的散文代表作,她以一个身残志坚的柔弱女子的视角,告诫身体健全的人们应珍惜生命,珍惜造物主赐予的一切。她是一个生活在黑暗中却又给人类带来光明的女性,被美国《时代周刊》评选为“20世纪美国十大英雄偶像”。 -

第2题:

材料:

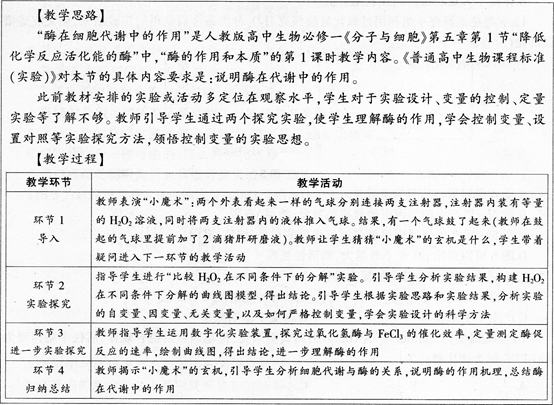

问题:

(1)请写出环节1的导人类型与设计意图,简述导人应用的原则与要求。

(2)请写出该教学设计的教学重点与难点,并指出该教学设计中,哪些环节能突出教学重点答案:解析:(1)环节1中的导人类型为悬念导入。 设计意图:设计“小魔术”来导入新课,能够激起学生的兴趣和求知欲,在悬念中既巧妙地提出了学习任务,又创造出探求知识的良好情境。

导入应用的原则与要求:①导入的目的性和针对性要强;②导入要具有关联性;③导入要有趣味性,有一定艺术魅力。

(2)教学重点:①酶在代谢中的作用;②设计实验的基本原则及控制变量的科学方法。

教学难点:①酶的作用机理是显著降低化学反应的活化能;②控制变量的科学方法。

环节l、2、3突出教学重点“设计实验的基本原则及控制变量”,环节3和环节4突出教学重点“酶在代谢中的作用”。 -

第3题:

请以“变量(第一课时)”为课题,完成下列教学设计。

(1)教学目标。(5分)

(2)教学重点、难点。(4分)

(3)教学过程(只要求写出新课导入和新知探究、巩固、应用等)及设计意图。(21分)答案:解析:一、教学分析

1.教学目标

(1)知识目标

①通过丰富的实例,使学生在具体环境中领悟学习函数的意义。

②了解常量与变量的含义。能分清实例中的常量与变量。

(2)能力目标

通过实际问题的解决,引导学生经历从具体到抽象认识函数的过程,发展符号感。

(3)情感目标

引导学生探索实际问题中的数量关系.增强数学建模意识,培养对学习数学的兴趣和积极参与数学活动的热情。

2.教学难点、重点

重点是对变量与常量的概念的理解;难点是实际问题中函数关系式的建立和对变量的准确判断。

二、教学过程设计

1.创设情境

教学内容:“万物皆变”,一个量随另一个量的变化而变化的现象。

师生互动:教师依次展示几个函数问题的实例:学生通过直观的观察相关图片,了解函数的研究内容。

(设计意图:函数研究的是一个量随另一个量的变化而变化的现象,学生对此认识、理解有一定难度,仅是举例比较抽象,展示与之相关的图片能较好使学生接受函数。)

2.提出问题

教学内容:问题:用20 m长的绳子围成长方形,试改变长方形的长x,观察长方形的面积S怎样变化,试举出6组长、宽的值,计算相应长方形的面积的值,然后探索它们的变化规律。

①能用含x的式子表示S吗 ②当x取定一个值时,面积s能随之确定吗 是否是唯一的 ③这个变化过程中,x能任意取值吗

师生互动:教师展示问题,学生思考回答。

(设计意图:来自学生身边的事例,尤其是常量与变量在这个情境中能较好地让学生直观感知。变量与常量是本节课重点。在教学过程中引导学生去发现变化的量与没变化的量。在明确的活动目标指引下,组织学生经历数学思考的过程,进行有效的数学活动。通过教师动画演示和学生探究,使学生更好地认知变化规律。)

3.例题应用

教学内容:教师举出例题。

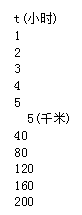

①一辆汽车匀速行驶的数据如下表:

写出行驶路程s(千米)与行驶时间t(小时)的关系式。

②一辆汽车以v千米/时的速度匀速行驶,写出行驶路程s(千米)与行驶时间t(小时)的关系式。

③一辆汽车行驶50千米的路程,写出行驶速度v千米//b时与行驶时间t(小时)之间的关系式。

师生互动:教师展示问题,学生解答。

(设计意图:变式训练,使学生深刻理解变量、常量是在一个变化过程中相对地存在,常量既可以用一个具体的数字表示,也可以用一个表示常数的字母表示。以不同形式(表格、解析式、图象)呈现变量间的单值对应问题.为后面的函数表示法埋下伏笔。)

4.归纳小结

教学内容:(1)函数研究内容:一个量随另一个量的变化而变化,变量,常量:

从现实问题出发,寻求事物变化中变量之间变化规律的一般方法及步骤:①确定事物变化中的变量与常量。

②尝试运算寻求变量间存在的规律。③利用学过的有关知识确定关系式。

(2)对自己说,你有什么收获 对同学说,你有什么温馨提示 对老师说,你有什么疑惑

师生互动:师生互动、生生互动,总结本节知识点以及形成的能力。教师归纳展示本节课知识。

(设计意图:通过学生自己、同学问、师生间的互动较全面地归纳本节课的收获。使不同程度的学生都能得到不同程度的训练和提高。) -

第4题:

教师向学生推荐几本传记作品,下列不合适的是( )A、《骆驼祥子》(老舍)

B、《童年》(高尔基)

C、《我生活的故事》(海伦·凯勒)

D、《忏悔录》(卢梭)答案:A解析:本题考查文学常识中对文学作品内容的把握。A项,《骆驼祥子》是老舍创作的小说。B项,《童年》是高尔基以自身经历为原型创作的自传体小说。C项,《我生活的故事》记载了海伦·凯勒21岁以前的生活经历。D项,《忏悔录》记载了卢梭从出生到1766年被迫离开圣皮埃尔岛之间50多年的生活经历。因此本题正确答案当选A项。 -

第5题:

请以“变量(第一课时)”为课题,完成下列教学设计。

(1)教学目标。(5分)

(2)教学重点、难点。(4分)

(3)教学过程(只要求写出新课导入和新知探究、巩固、应用等)及设计意图。(21分)答案:解析:本题主要考查数学教学设计。

1.依据新课改理念,阐明设计的理论依据。2.根据对教材的分析,有针对性地做出教学设计。