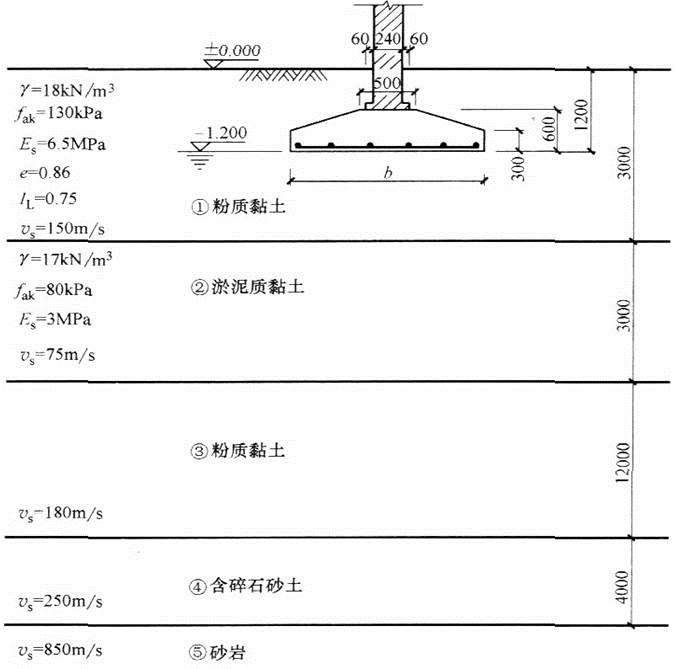

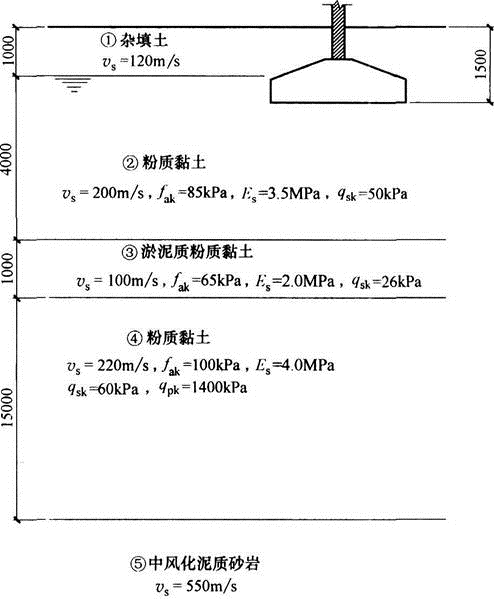

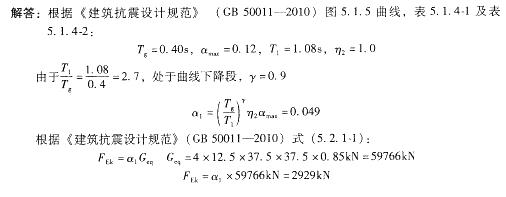

某单层临街商铺,屋顶设置花园,荷载分布不均匀,砌体承重结构,采用墙下条形基础,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。基础剖面、土层分布及部分土层参数如题图所示。试问,建筑的场地类别为下列何项?( ) A.Ⅰ类场地 B.Ⅱ类场地 C.Ⅲ类场地 D.Ⅳ类场地

题目

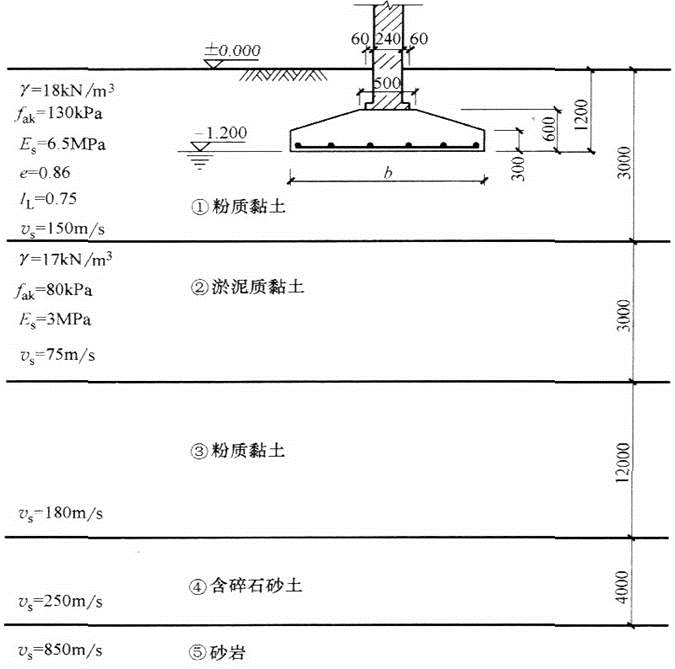

某单层临街商铺,屋顶设置花园,荷载分布不均匀,砌体承重结构,采用墙下条形基础,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。基础剖面、土层分布及部分土层参数如题图所示。

试问,建筑的场地类别为下列何项?( )

试问,建筑的场地类别为下列何项?( )

A.Ⅰ类场地

B.Ⅱ类场地

C.Ⅲ类场地

D.Ⅳ类场地

B.Ⅱ类场地

C.Ⅲ类场地

D.Ⅳ类场地

相似考题

更多“某单层临街商铺,屋顶设置花园,荷载分布不均匀,砌体承重结构,采用墙下条形基础,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。基础剖面、土层分布及部分土层参数如题图所示。 ”相关问题

-

第1题:

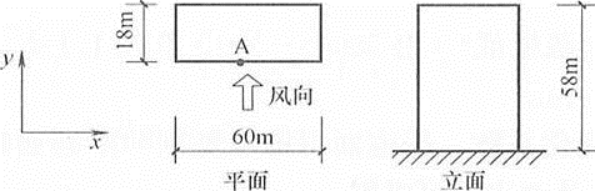

某15层钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其平立面示意如题27~30图所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,对风荷载不敏感,房屋高度58m,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,Ⅱ类场地,设计地震分组为第一组。

假定,在规定的水平力作用下,该结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的60%,设计计算分析时框架的抗震等级及抗震构造措施等级应为下列何项( )A. 二级,一级

B. 二级,二级

C. 三级,二级

D. 三级,三级答案:B解析:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第8.1.3-3条,当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架—剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用。

根据《高规》第3.9.3条表3.9.3,可知框架的抗震等级为二级。

答案选B项。

【考点分析】

本题主要考查框架的抗震等级及抗震构造措施等级。

【解题思路】

本题解题分析步骤如下:

①认真审题,找出题干中的关键字;

②根据《高规》第8.1.3-3条和表3.9.3,确定框架的等级为二级。 -

第2题:

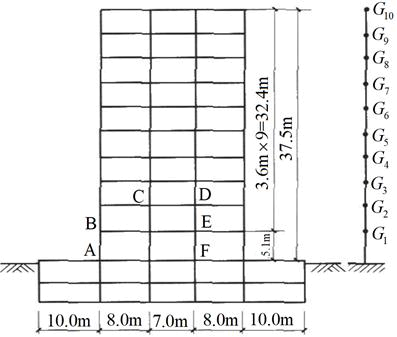

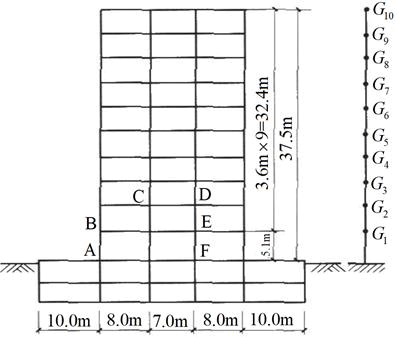

某高层普通民用办公楼,拟建高度为37.8m,地下2层,地上10层,如题图所示。该地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅳ类,采用钢筋混凝土框架—剪力墙结构,且框架柱数量各层保持不变,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位,质量和刚度沿竖向分布均匀。假定,集中在屋盖和楼盖处的重力荷载代表值为G10=15000kN,G2-9=16000kN,G1=18000kN。

试问,该结构采取的抗震构造措施的抗震等级应为下列何项( )A. 剪力墙一级,框架一级

B. 剪力墙一级,框架二级

C. 剪力墙二级,框架三级

D. 剪力墙二级,框架一级答案:B解析:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第3.9.2条规定,当建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。本题建筑7度(0.15g)设防,场地类别为Ⅳ类,宜按设防烈度8度(0.20g)确定抗震构造措施。

根据第3.9.3条表3.9.3,建筑高度37.8m<60m,8度设防烈度,查表3.9.3得:该结构抗震构造措施的抗震等级为剪力墙一级,框架二级。 -

第3题:

某高层普通民用办公楼,拟建高度为37.8m,地下2层,地上10层,如题图所示。该地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅳ类,采用钢筋混凝土框架—剪力墙结构,且框架柱数量各层保持不变,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位,质量和刚度沿竖向分布均匀。假定,集中在屋盖和楼盖处的重力荷载代表值为G10=15000kN,G2-9=16000kN,G1=18000kN。

假定,依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版),工程所在地地震动参数有所调整,基本地震峰值加速度由0.15g提高到0.20g,其余参数均保持不变。试问,若仅考虑第一振型的地震作用下,该结构在新、旧地震动参数下反应谱分析得到的水平地震作用(多遇地震)增大的比例,与下列何项数值最为接近( )A. 13%

B. 23%

C. 33%

D. 36%答案:C解析:仅考虑第一振型地震作用,可依据底部剪力法,新、旧参数下地震作用的差异在于地震影响系数的不同。

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第5.1.4规定,建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4-1采用。

查表3.2.2知设防烈度从7度(0.15g)增加到8度(0.20g),查表5.1.4-1知7度设防(0.15g)时,αmax=0.12;8度设防(0.20g)时,α′max=0.16。

则水平地震作用增加了(α′max-αmax)/αmax=(0.16-0.12)/0.12=0.33=33%。 -

第4题:

以下关于抗震设防烈度和设计基本地震加速度的说法,( )是正确的。A.6度抗震设防烈度对应的设计基本地震加速度为0.05

B.7度抗震设防烈度对应的设计基本地震加速度为0.20

C.8度抗震设防烈度对应的设计基本地震加速度为0.40

D.9度抗震设防烈度对应的设计基本地震加速度为0.50答案:A解析: -

第5题:

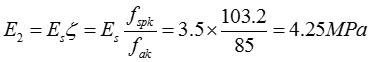

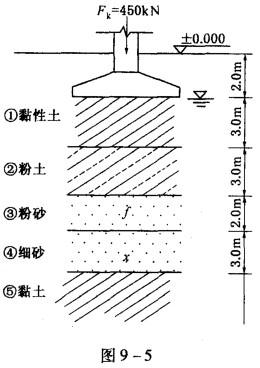

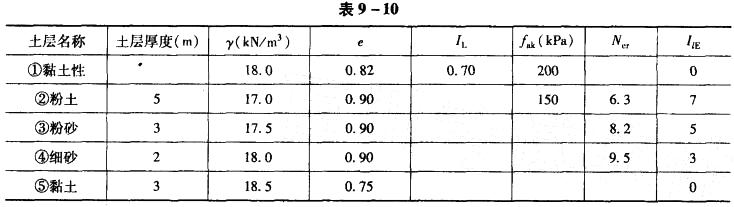

某建筑物抗震设防类别为丙类,所采用条形基础宽度b=2.0m,埋深2.0m,地基剖面如图9-5所示,场地土层勘察资料如表9-10所示。作用在基础顶面的竖向荷载标准值为Fk=450kN,荷载按地震效应组合计算。

试回答下列问题:

(1)进行天然地基基础抗震验算时,地基抗震承载力是( )kPa。

A, 240 B. 295 C. 316 D. 425答案:C解析:因为持力层为黏性土层,故地基承载力特征值为fak=200kPa,根据《建筑地基基础设计规范》

(GB 50007—2002)第 5. 2. 4 条,具体步骤如下:

修正后的地基承载力特征值为:

fa=fak+ηby(6-3)+ηdym(d-0.5)

= 200+0+1.6×18.0×(2-0.5)=243.2kPa

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011 —2010)第

4.2.2条,得地基抗震承载力:

faE=ζafa=1.3×243.2=316kPa。 -

第6题:

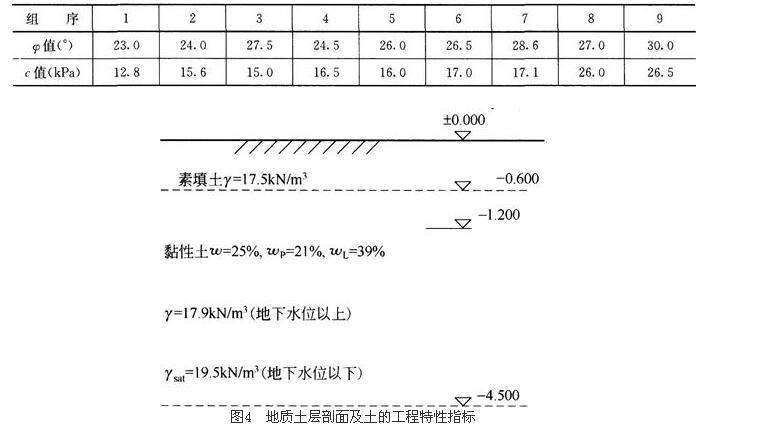

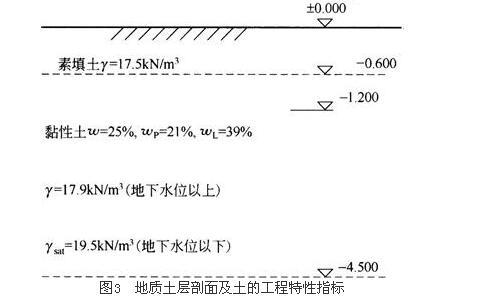

某民用建筑五层砌体承重结构,底层承重墙240厚墙体传至基础±0.000处的荷载效应Fk=200kN/m,持力土层土工实验的实验成果如表2所示。地质土层剖面及土的工程特性指标如图4所示。基础埋置深度可以选择为( )m。

表2 持力土层土工实验的实验成果 A.0.5

A.0.5

B.0.8

C.1.5

D.1.6答案:B解析:考核基础埋深应考虑的因素,一般基础应进入持力层200mm,同时尽量使基础埋设在地下水位以上。 -

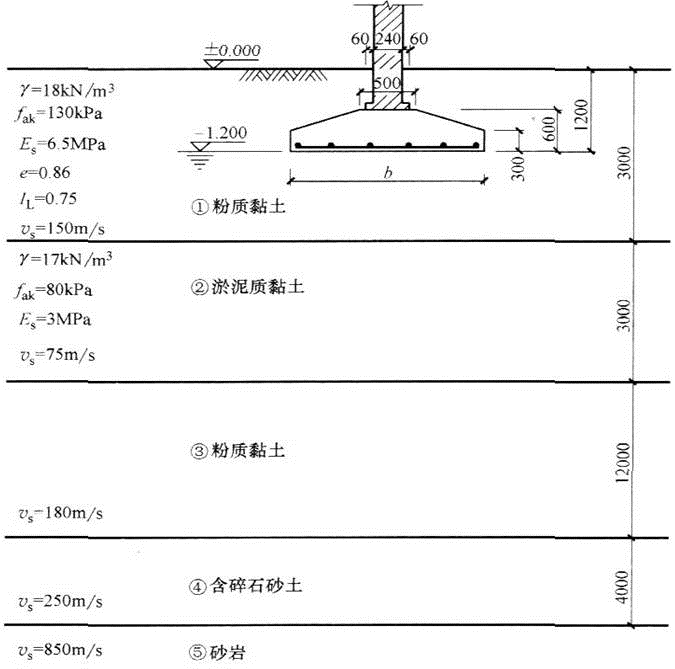

第7题:

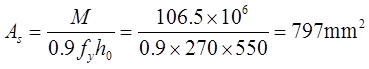

某公共建筑地基基础设计等级为乙级,其联合柱下桩基采用边长为400mm预制方桩.承台及其上土的加权平均重度为20kN/m3。柱及承台下桩的布置、地下水位、地基土层分布及相关参数如题图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.15g。

假定在荷载效应标准组合下,柱1传给承台顶面的荷载为:M1=205kN·m,F1=2900kN,H1=50kN,柱2传给承台顶面的荷载为:M2=360kN·m,F2=4000kN,H2=80kN。荷载效应由永久荷载效应控制。试问,承台在柱2柱边A—A截面的弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近( )A. 1400

B. 2000

C. 3600

D. 4400答案:B解析:作用于承台底板中心的净合力矩为:

Mk=205+360+(50+80)×1.5+2900×2-4000×1=2560kN·m

净竖向合力Fk=2900+4000=6900kN

左边位置桩的净反力为:N1=6900/6+2560×2/(4×22)=1150+320=1470kN

中桩的净反力为:N2=6900/6=1150kN

《工程结构可靠度设计统一标准》(GB 50153—2008)附录A.1.8条条文说明规定,对以永久荷载为主的结构,γG=1.35。截面A—A的弯矩设计值

-

第8题:

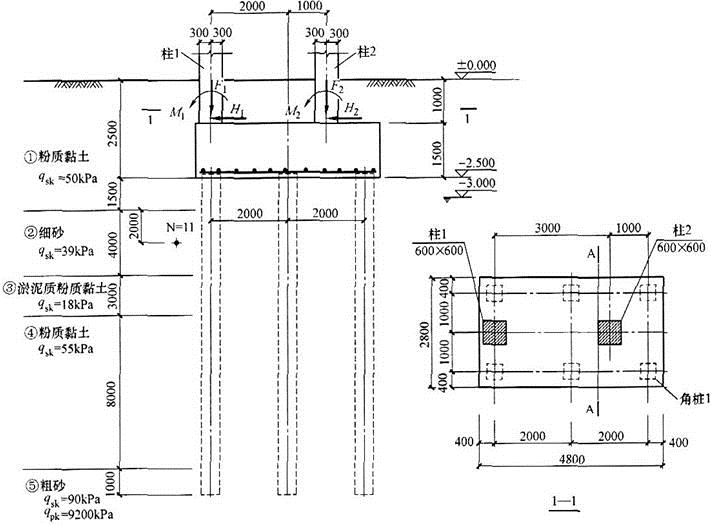

某多层砌体房屋,采用钢筋混凝土条形基础。基础剖面及土层分布如题图所示。基础及以上土的加权平均重度为20kN/m3。

假定,基础宽度b=2.8m,基础有效高度h0=550mm。在荷载效应基本组合下,传给基础顶面的竖向力F=364kN/m,基础的混凝土强度等级为C25,受力钢筋采用HPB300。试问,基础受力钢筋采用下列何项配置最为合理( )A. 12@200

B. 12@140

C. 14@150

D. 14@100答案:C解析:基底的净反力为:p=F/b=364/2.8=130kPa。

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第8.2.14条规定,砖墙放脚不大于1/4砖长时,a1=b1+1/4砖长。由题3~5图知砖墙放脚为60mm≤240/4=60mm,应取至砖墙边缘,即不考虑砖墙放脚的影响,a1=(基础宽度-柱子宽度)/2=(2.8-0.24)/2=1.28m。

将基础看成是倒置的悬臂梁,则M=0.5pa12=0.5×130×1.282=106.5kN·m。

根据第8.2.12条式(8.2.12)计算,得

根据第8.2.1条第3款规定,扩展基础受力钢筋最小配筋率不小于0.15%,底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。

As=600×1000×0.0015=900mm2,选配14@150,As=1026mm2,且符合第8.2.1条的构造要求。 -

第9题:

某公共建筑地基基础设计等级为乙级,其联合柱下桩基采用边长为400mm预制方桩.承台及其上土的加权平均重度为20kN/m3。柱及承台下桩的布置、地下水位、地基土层分布及相关参数如题图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.15g。

假定,②层细砂在地震作用下存在液化的可能,需进一步进行判别。该层土厚度中点的标准贯入锤击数实测平均值N=11。试问,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)的有关规定,基桩的竖向受压抗震承载力特征值(kN),与下列何项数值最为接近( )

提示:⑤层粗砂不液化。A. 1300

B. 1600

C. 1700

D. 2600答案:B解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)4.3.4条规定,查表4.3.4知设计基本地震加速度0.15g时N0=10,第三组调整系数β=1.05,在地面下20m深度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算

λN=N/Ncr=11/13.96=0.79。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.3.12条表5.3.12,0.6<λN≤0.8,dL≤10,查表5.3.12得:ψl=1/3。

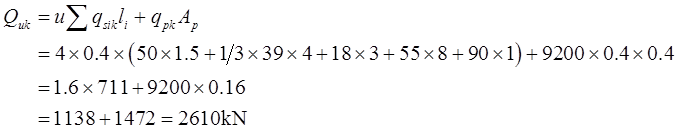

根据第5.3.5条式(5.3.5)计算,得单桩竖向极限承载力标准值为

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.2.2条和《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第4.4.2条第1款规定,基桩的竖向抗震承载力特征值为:

1.25Ra=1.25Quk/2=1.25×2610/2=1631kN。

B项最为接近。 -

第10题:

下列()情况应按抗震设防烈度为9度时各类建筑的要求采取抗震构造措施。()

- A、建筑场地为Ⅱ类,设计基本地震加速度为0.30g

- B、建筑场地为Ⅲ类,设计基本地震加速度为0.30g

- C、建筑场地为Ⅱ类,设计基本地震加速度为0.15g

- D、建筑场地为Ⅲ类,设计基本地震加速度为0.15g

正确答案:B -

第11题:

判断题当上部结构为框架或排架结构,且荷载较大或荷载分布不均匀时,可采用墙下条形基础。A对

B错

正确答案: 错解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题下列()情况应按抗震设防烈度为9度时各类建筑的要求采取抗震构造措施。()A建筑场地为Ⅱ类,设计基本地震加速度为0.30g

B建筑场地为Ⅲ类,设计基本地震加速度为0.30g

C建筑场地为Ⅱ类,设计基本地震加速度为0.15g

D建筑场地为Ⅲ类,设计基本地震加速度为0.15g

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第13题:

某15层钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其平立面示意如题27~30图所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,对风荷载不敏感,房屋高度58m,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,Ⅱ类场地,设计地震分组为第一组。

假定,该建筑物建设场地的地面粗糙度为B类,基本风压ω0=0.65kN/m2,屋顶处的风振系数βz=1.402。试问,计算主体结构的风荷载效应时,在题27~30图所示方向的风荷载作用下,屋顶A处垂直于建筑物外墙表面的风荷载标准值ωk(kN/m2),与下列何项数值最为接近( )

提示:体型系数按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)取值。A. 1.9

B. 2.0

C. 2.1

D. 2.2答案:B解析:根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)表8.2.1,由于建筑物高度为:H=58m,查得风压高度变化系数为:

μz=1.62+[(58-50)/(60-50)]×(1.71-1.62)=1.692

题中已给出风振系数为:βz=1.402。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)附录B第B.0.1条,该建筑体型系数为:

μs=μs1+μs2=0.8+0.48+0.03H/L=0.8+0.48+0.03×58/60=1.309

根据《荷规》第8.1.1条,垂直于建筑物表面的风荷载标准值,计算主要受力结构时,应按下式计算:

ωk=βzμsμzω0

因此屋顶A处垂直于建筑物外墙表面的风荷载标准值为:

ωk=1.402×1.309×1.692×0.65=2.02kN/m2

选项中与结果最接近的是2.0,因此答案选B项。

【考点分析】

本题主要考查以下内容:

①风荷载取值标准计算方法;

②垂直于建筑物表面的风荷载标准值的简单计算;

③理解风荷载标准值计算的有关系数的意义及计算;

④正确理解并应用风荷载的体型系数。

【解题思路】

本题解题分析步骤如下:

①根据《荷规》表8.2.1,确定风压高度变化系数μz;

②根据《高规》附录B第B.0.1条,计算风荷载体型系数μs;

③根据《荷规》第8.1.1条,垂直于建筑物表面的风荷载标准值为:wk=βzμsμzw0。 -

第14题:

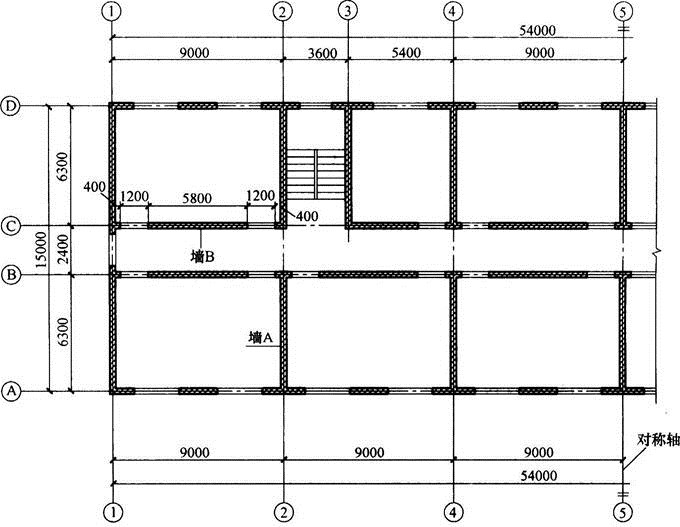

某多层砌体结构房屋对称轴以左平面如题图所示,各层平面布置相同,各层层高均为3.60m;底层室内外高差0.30m,楼、屋盖均为现浇钢筋混凝土板,静力计算方案为刚性方案。采用MU10级烧结普通砖、M7.5级混合砂浆,纵横墙厚度均为240mm,砌体施工质量控制等级为B级。

34.假定,该建筑为办公楼,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,结构等效总重力荷载代表值为65000kN。试问,底层墙体总水平地震剪力设计值(kN),与下列何项数值最为接近?( )A.5200

B.6800

C.7800

D.10000答案:D解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)表5.1.4-1取水平地震影响系数最大值αmax=0.12,故结构总水平地震标准值为,

FEk=0.12×65000=7800kN根据第5.4.1条,水平地震作用分项系数

故底层墙体总水平地震剪力设计值为:

V0=1.3×7800=10140kN -

第15题:

某单层临街商铺,屋顶设置花园,荷载分布不均匀,砌体承重结构,采用墙下条形基础,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。基础剖面、土层分布及部分土层参数如题图所示。

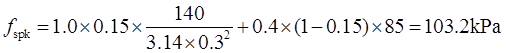

初步设计时,商铺部位拟采用水泥搅拌桩地基处理方案,搅拌桩桩径600mm,面积置换率m=15%,桩端进入④层粉质黏土一定深度,综合考虑桩身强度和土层性质后,单桩竖向承载力特征值取140kN,单桩承载力发挥系数λ=1.0,桩间土承载力发挥系数为0.4,处理前后桩间土承载力特征值不变。试问,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)对处理后的地基进行变形计算时,②层粉质黏土复合土层的压缩模量(MPa)取值,与下列何项数值最为接近?( )

A.3.8

B.4.2

C.4.6

D.5.0答案:B解析:根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)式(7.1.5-2),对有粘结强度增强体复合地基应按下列公式计算,复合地基承载力特征值为,

根据第7.1.7条,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,②层粉质黏土复合土层的压缩模量计算为,

-

第16题:

某建筑物抗震设防类别为丙类,所采用条形基础宽度b=2.0m,埋深2.0m,地基剖面如图9-5所示,场地土层勘察资料如表9-10所示。作用在基础顶面的竖向荷载标准值为Fk=450kN,荷载按地震效应组合计算。

(2)根据建筑物性质和对地基液化判别,应采取( )的抗液化措施。

A.部分消除液化沉陷,或对基础和上部结构处理

B.基础和上部结构处理,或更高要求

C.全部消除液化沉陷

D.可不采取措施答案:B解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011 —2010)第4.3.5条,求得液化指数I1E=7+5+3=15,根据4.3.5可知地基的液化等级为中等,根据表4.3.6可知,选择丙类建筑所采取的抗液化措施。 -

第17题:

某民用建筑五层砌体承重结构,底层承重墙240厚墙体传至基础±0.000处的荷载效应Fk=200kN/m,持力土层土工实验的实验成果如表1所示。

表1 持力土层土工实验的实验成果

地质土层剖面及土的工程特性指标如图3所示。比较适宜的基础方案为( )。 A.刚性条形基础

A.刚性条形基础

B.钢筋混凝土筏形基础

C.钢筋混凝土箱形基础

D.钢筋混凝土独立基础答案:A解析:浅基础设计,基础选择的原则是在满足设计要求的强度、变形等要求的前提下,基础形式力求简单,施工方便、经济合理。 -

第18题:

某多层砌体房屋,采用钢筋混凝土条形基础。基础剖面及土层分布如题图所示。基础及以上土的加权平均重度为20kN/m3。

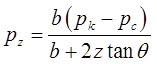

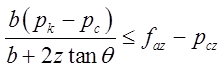

假定,基础底面处相应于荷载效应标准组合的平均竖向力为300kN/m,①层粉质黏土地基压力扩散角θ=14°。试问,按地基承载力确定的条形基础最小宽度b(mm),与下述何项数值最为接近( )A. 2200

B. 2500

C. 2800

D. 3100答案:B解析:①按持力层确定基础宽度:

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第5.2.4条规定,当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

孔隙比e=0.86,查表5.2.4得:ηb=0,ηd=1。

代入数据,计算得:fa=130+1×18×(1.2-0.5)=142.6kPa,b=300/142.6=2.10m。

②按软弱下卧层确定基础宽度:

γm=(18×1.2+8×1.8)/3=12kN/m3

faz=80+1×12×(3-0.5)=110kPa

根据第5.2.7条规定,按下式验算软弱下卧层的地基承载力:pz+pcz≤faz

对于条形基础,pz可按下式计算

代入上式,可得

式中,pk=300/b,pc=18×1.2=21.6kPa,pcz=18×1.2+8×1.8=36kPa。

代入数据,计算得:

300-21.6b≤(110-36)×(b+2×1.8×tan14°)

解得:b≥2.44m。

故B项最为接近。 -

第19题:

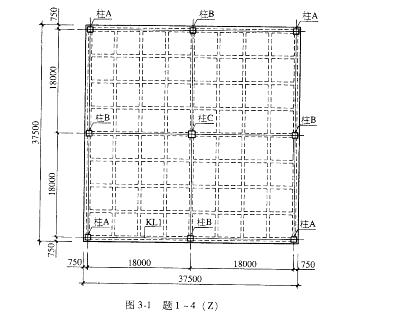

题1~4:某四层现浇钢筋混凝土框架结构,各层结构计算高度均为6m,平面布置如图3-1所示,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为重点设防类。

假定,考虑非承重墙影响的结构基本自振周期T1=1.08s,各层重力荷载代表值均为12.5kN/m2(按建筑面积37.5mx37.5m计算)。试问,按底部剪力法确定的多遇地震下的结构总水平地震作用标准值FEk(kN)与下列何项数值最为接近?

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011 —2010)作答。

(A)2000 (B)2700 (C)2900 (D)3400答案:C解析:

-

第20题:

某多层砌体房屋,采用钢筋混凝土条形基础。基础剖面及土层分布如题图所示。基础及以上土的加权平均重度为20kN/m3。

假定,场地各土层的实测剪切波速vs,如题3~5图所示。试问根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010),该建筑场地的类别应为下列何项( )A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ答案:C解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第4.1.4条第1款规定,建筑场地覆盖层厚度的确定,一般情况下,应按地面以下剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定。

故场地覆盖层厚度为:3+3+12+4=22m>20m。

根据第4.1.5条规定,计算深度取覆盖层厚度和20m两者的较小值,即d0=20m。

根据式(4.1.5-2)计算,得剪切波在地面至计算深度之间的传播时间

根据式(4.1.5-1)计算,得土层等效剪切波速:vse=d0/t=20/0.135=148m/s。vse<150m/s,覆盖层厚度20m,查表4.1.6得:该建筑场地为Ⅲ类场地。 -

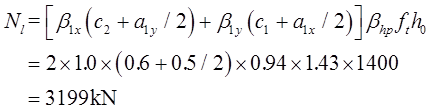

第21题:

某公共建筑地基基础设计等级为乙级,其联合柱下桩基采用边长为400mm预制方桩.承台及其上土的加权平均重度为20kN/m3。柱及承台下桩的布置、地下水位、地基土层分布及相关参数如题图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.15g。

假定,承台的混凝土强度等级为C30,承台的有效高度h0=1400mm。试问,承台受角桩1冲切的承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近( )A. 3200

B. 3600

C. 4000

D. 4400答案:A解析:根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.9.8条第1款规定,四桩以上(含四桩)承台受角桩冲切的承载力可按下式确定

因为x、y向对称,故a1x=a1y=1-0.3-0.2=0.5m。

角桩冲垮比λ1y=λ1x=a1x/h0=0.5/1.4=0.357,在0.25~1.0之间,满足要求。

根据式(5.9.8-2)计算得:β1y=β1x=0.56/(λ1x+0.2)=0.56/(0.357+0.2)=1.0。

根据第5.9.7条规定,βhp按线性内插法取值为:βhp=0.94。

综上,代入数据计算得

-

第22题:

当上部结构为框架或排架结构,且荷载较大或荷载分布不均匀时,可采用墙下条形基础。

正确答案:错误 -

第23题:

单选题某框架—剪力墙结构高40m,框架承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,丙类建筑,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.15g,建筑场地类别为Ⅳ类。则框架的抗震等级为( )。A一级

B二级

C三级

D四级

正确答案: A解析:

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)表3.3.1-1可知,该框架属于A级高度;又根据第3.9.7条规定,该场地属于Ⅳ类,应提高1度考虑抗震构造措施,故按8度设防。则根据第8.1.3条规定,框架部分的抗震等级应按框架结构考虑,根据表3.9.3可知,该框架的抗震等级为一级。