某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2 091.4万人,增加3.4倍,年均增长6%;所占比重达到43.59%,上升23.8个百分点。全省 乡村就业人员比1978年增加1 020.2万人,增长40.8%,年均增长1.2%;所占比重为56.5%,下降23.8个百分点。 非农产业成为就业的主导产业。2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1 574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%,所占比重达到了34%,上升16.6个百分点,成为拉动就业增长的主要力量,与1978

题目

某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2 091.4万人,增加3.4倍,年均增长6%;所占比重达到43.59%,上升23.8个百分点。全省 乡村就业人员比1978年增加1 020.2万人,增长40.8%,年均增长1.2%;所占比重为56.5%,下降23.8个百分点。 非农产业成为就业的主导产业。2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1 574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%,所占比重达到了34%,上升16.6个百分点,成为拉动就业增长的主要力量,与1978年相比,第一产业就业人员减少85.7万人,所占比重下降了37.0个百分点;第二产业就业人员增加1 623.3万人,所占比重上升20.4个百分点。 非公有经济的就业比例迅速上升。1978年全省个体经济就业人员仅有2 353人。2007年个体工商户就业人员达到了397.8万人,所占比重为6.4%;私营企业就业人员达3,1522.7 万,比重为8.4%;港澳台企业就业人员27.4万人,比重为0.4%;外商投资企业就业人员108.3万人,比重1.7 0,4。根据以上内容,回答11~15问题。 1978年,该省乡村就业人员数量为( )。 A.1 762.0万人 B.2 500.5万人 C.2 967.8万人 D.3 520万人

相似考题

更多“某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2 091.4万人,增加3.4倍, ”相关问题

-

第1题:

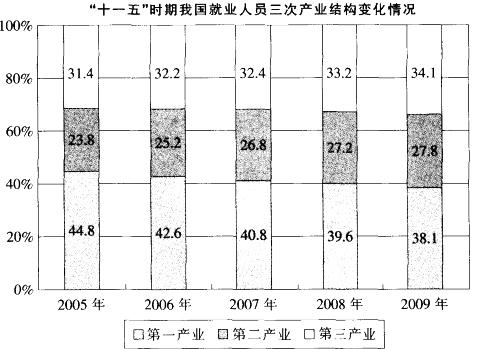

“十一五”期间,我国城镇就业人员增长持续快于全国,城镇就业人员占全国就业人员总量的比重从2005年的36.0%上升到2009年的39.9%。

我国第一产业就业人员由2005年的33970万人,减少到2009年的29708万人,年均减少1066万人;第二产业就业人员从2005年的18084万人,增加到2009年的21684万人,年均增加900万人;第三产业就业人员从2005年的23771万人,增加到2009年的26603万人,年均增加708万人。

2009年末,有限责任公司、股份有限公司以及外商和港澳台商投资企业等其他经济类型单位就业人员5088万人,比2005年增加1394万人,年均增加349万人;2009年城镇私营个体就业人员为9789万人,比2005年增加了3553万人,年均增加888万人。

根据资料可推出,“十一五”期间我国()。A.就业人员总量不断下降,就业结构趋于恶化

B.就业人员总量稳定增加,就业结构得到改善

C.就业人员总量不断下降,就业结构得到改善

D.就业人员总量稳定增加,就业结构趋于恶化答案:B解析:由第二段可知,就业人员总量稳定增长,由条形图可知,就业结构得到了改善,选B。 -

第2题:

2009年末,我国就业人员总量达到77995万人,比2005年末增加了2170万人。随着城市化和工业化进程的不断推进,城镇吸纳就业的能力增强,促进了乡村富余劳动力向城镇的转移。2005年到2009年,城镇就业人员总量由27331万人增加到31120万人;城镇就业人员占全国就业人员的比重从36.0%上升到39.9%,乡村就业人员总量由48494万人减少到46875万人。

我国第一产业就业人员2005年为33970万人,2009年减少到29708万人;第二产业就业人员2005年为18084万人,2009年增加到21684万人;第三产业就业人员2005年为23771万人,2009年增加到26603万人。

2009年末,城镇私营个体就业人员为9789万人,比2005年增加了3553万人。“十一五”时期的前四年,城镇非公有制经济共吸纳就业4947万人,年均增加超过1200万人。非公有制经济的发展,成为缓解城镇就业压力,吸纳农村富余劳动力的重要途径。

2009年我国一、二、三产业就业人员的结构比例为()。A.38.1:27.8:34.1

B.39.6:27.2:33.2

C.44.8:23.1:31.4

D.44.1:27.8:28.1答案:A解析:2009年我国第一产业所占比重为(29708/77995)X100%≈38%,选项中只有A项符合,故选A。 -

第3题:

2009年末,我国就业人员总量达到77995万人,比2005年末增加了2170万人。随着城市化和工业化进程的不断推进,城镇吸纳就业的能力增强,促进了乡村富余劳动力向城镇的转移。2005年到2009年,城镇就业人员总量由27331万人增加到31120万人;城镇就业人员占全国就业人员的比重从36.0%上升到39.9%,乡村就业人员总量由48494万人减少到46875万人。

我国第一产业就业人员2005年为33970万人,2009年减少到29708万人;第二产业就业人员2005年为18084万人,2009年增加到21684万人;第三产业就业人员2005年为23771万人,2009年增加到26603万人。

2009年末,城镇私营个体就业人员为9789万人,比2005年增加了3553万人。“十一五”时期的前四年,城镇非公有制经济共吸纳就业4947万人,年均增加超过1200万人。非公有制经济的发展,成为缓解城镇就业压力,吸纳农村富余劳动力的重要途径。

2009年末与2005年末相比,我国第二产业人员年均增加()。A.566.4万人

B.708万人

C.720万人

D.900万人答案:D解析:2005年到2009年第二产业增加的人数为:21684—18084=3600(万人),第二产业年均增加为:3600÷4=900(万人),所以答案为D。 -

第4题:

“十一五”期间,我国城镇就业人员增长持续快于全国,城镇就业人员占全国就业人员总量 的比重从2005年的36.0%上升到2009年的39.9%。

我国第一产业就业人员由2005年的33970万人,减少到2009年的29708万人,年均减少 1066万人;第二产业就业人员从2005年的18084万人,增加到2009年的21684万人,年均增加 900万人;第三产业就业人员从2005年的23771万人,增加到2009年的26603万人,年均增加 708万人。

2009年末,有限责任公司、股份有限公司以及外商和港澳台商投资企业等其他经济类型单位就业人员5088万人,比2005年增加1394万人,年均增加349万人;2009年城镇私营个体就 业人员为9789万人,比2005年增加了 3553万人,年均增加888万人。

资料表明十一五期间,我国()。

A.公司类经济组织就业人员超过城镇私营个体经济组织就业人员

B.城镇就业人员高于农村就业人员

C.2005年城镇私营个体经济组织就业人员大约为3553万人

D.非公有制经济组织就业人员大幅增加答案:D解析:。解析=A项,由最后一段数据可知,公司类经济组织就业人员没有超过城镇私营个体经济组织 就业人员,错误;

B项,由第一段可知,城镇就业人员占全国就业人员的比重小于50%,所以城镇就业人员低于农村就业人员,错误;

C项,由最后一段可知,2005年城镇私营个体经济组织就业人员为9789-3553=6236万人,错误;D项,由最后一段可知,非公有制经济组织就业人员大幅增加,正确。

综上,选择D项。 -

第5题:

根据下列统计资料回答问题

某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2091.4万人,增加3.4倍,年均增长6%;所占比重达到43.5%,上升23.8个百分点。全省乡村就业人员比1976年增加1020.2万人,增长40.8%,年均增长1.2%;所占比重为56.5%,下降23.8个百分点。

非农产业成为就业的主导产业。2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%,所占比重达到了34%,上升16.6个百分点,成为拉动就业增长的主要力量。与1978年相比,第一产业就业人员减少85.7万人,所占比重下降了37.0个百分点;第二产业就业人员增加1623.3万人,所占比重上升20.4个百分点。

非公有经济的就业比例迅速上升1978年全省个体经济就业人员仅有2353人。2007年个体工商户就业人员达到了397.8万人,所占比重为6.4%;私营企业就业人员达到522.7万 ,比重为8.4%;港澳台企业就业人员27.4万人,比重为0.4%;外商投资企业就业人员108.3。

2007年全省非公有经济就业人员所占比重比1978年增加多少百分点

A. 56.7

B. 37.6

C. 16.9

D. 无法计算答案:D解析:资料中只是分类叙述了个体工商户就业人员、私营企业就业人员、港澳台企业就业人员、外商投资企业就业人员的比重情况,但没有提及2007年全省非公有经济就业人员所占比重的情况,所以无法计算出比1978年增加多少百分点,故答案为D。 -

第6题:

2007年末全国就业人员76 990万人.比上年末增加590万人。其中,第一产业就业人员31 444万人,占全国就业人员的40.8%∶第二产业20 629万人,占26.8%;第三产业24 917万人,占32.4%。年末城镇就业人员29 350万人,比上年末净增加1 040万人。其中,城镇单位就业人员12 024万人,比上年末增加311万人;城镇私营个体就业人员7 891万人,比上年末增加924万人。在城镇单位就业人员中,在岗职工11427万人.比上年末增加266万人。

2007年末城镇就业人员中私营个体就业人员所占比重比2006年末增加了约∶

A. 2%

B. 27%

C. 0.4%

D. 4%答案:A解析:2007年末城镇就业人员中私营个体就业人员所占比重为7891+29350=26.9%,2006年末比重为(7891-924)+28310=24.6%,增加了26.9%-24.6%=2.3%≈2%。故答案为A。 -

第7题:

根据下列统计资料回答问题

某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2091.4万人,增加3.4倍,年均增长6%;所占比重达到43.5%,上升23.8个百分点。全省乡村就业人员比1976年增加1020.2万人,增长40.8%,年均增长1.2%;所占比重为56.5%,下降23.8个百分点。

非农产业成为就业的主导产业。2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%,所占比重达到了34%,上升16.6个百分点,成为拉动就业增长的主要力量。与1978年相比,第一产业就业人员减少85.7万人,所占比重下降了37.0个百分点;第二产业就业人员增加1623.3万人,所占比重上升20.4个百分点。

非公有经济的就业比例迅速上升1978年全省个体经济就业人员仅有2353人。2007年个体工商户就业人员达到了397.8万人,所占比重为6.4%;私营企业就业人员达到522.7万 ,比重为8.4%;港澳台企业就业人员27.4万人,比重为0.4%;外商投资企业就业人员108.3。

如果增长趋势同于年均增长速度,预计2008年该省第三产业就业人员数量为A. 403.6万人

B. 542.8万人

C. 2116.8万人

D. 2267.1万人答案:D解析:由“2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1 574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%”可算出2008年该省第三产业就业人员数量为(1574+1574÷2.9)×(1+7.1%)≈2267.1万人,故答案为D。 -

第8题:

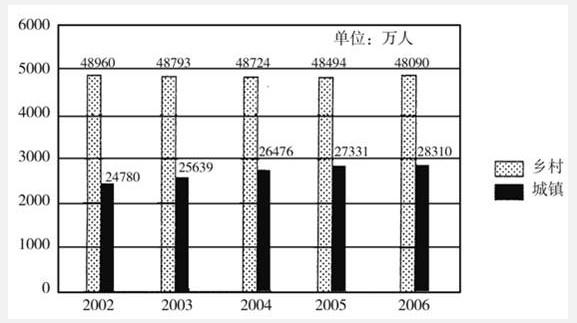

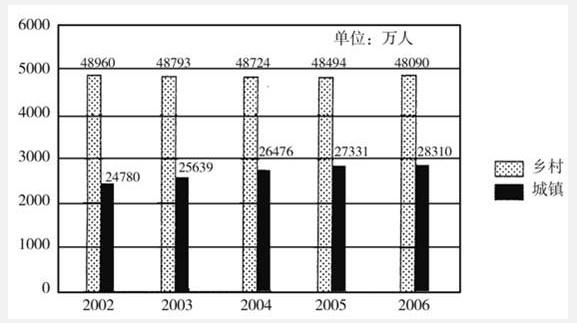

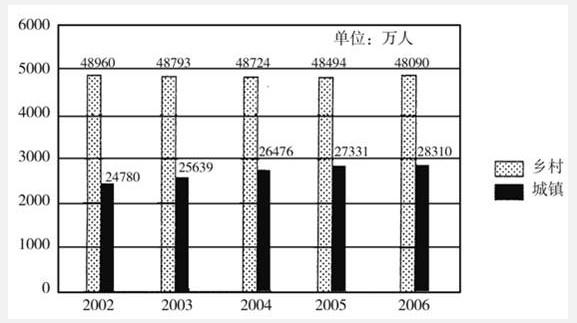

我国城乡就业人员从2002年的73740万人增加到2006年的76400万人。其中:城镇就业人员从24780万人增加到28310万人;乡村就业人员从48960万人减少到48090万人,年均减少218万人。

从2002年到2006年,城镇就业人员年均增长( )。

A. 年均增加883万人

B. 年均增加760万人

C. 年均增加979万人

D. 年均增加820万人答案:A解析:(28310-24780)÷4≈883万人。故答案为A。 -

第9题:

根据下列统计资料回答问题

某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2091.4万人,增加3.4倍,年均增长6%;所占比重达到43.5%,上升23.8个百分点。全省乡村就业人员比1976年增加1020.2万人,增长40.8%,年均增长1.2%;所占比重为56.5%,下降23.8个百分点。

非农产业成为就业的主导产业。2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%,所占比重达到了34%,上升16.6个百分点,成为拉动就业增长的主要力量。与1978年相比,第一产业就业人员减少85.7万人,所占比重下降了37.0个百分点;第二产业就业人员增加1623.3万人,所占比重上升20.4个百分点。

非公有经济的就业比例迅速上升1978年全省个体经济就业人员仅有2353人。2007年个体工商户就业人员达到了397.8万人,所占比重为6.4%;私营企业就业人员达到522.7万 ,比重为8.4%;港澳台企业就业人员27.4万人,比重为0.4%;外商投资企业就业人员108.3。

1978年,全省第三产业就业人员所占比重为

A. 16.6%

B. 17.4%

C. 34%

D. 50.6%答案:B解析:由“所占比重达到了34%,上升16.6个百分点”可算出1978年全省第三产业就业人员所占比重为34%-16.6%=17.4%,故答案为B。 -

第10题:

我国城乡就业人员从2002年的73740万人增加到2006年的76400万人。其中:城镇就业人员从24780万人增加到28310万人;乡村就业人员从48960万人减少到48090万人,年均减少218万人。

从2002年到2006年,就业总人口每年( )。

A. 增长

B. 减少

C. 持平

D. 不能确定答案:A解析:计算2002年至2006年各年就业总人数可以发现,就业总人口每年都在增加。故答案为A。 -

第11题:

根据统计部门数据,2017年我国城镇就业人员为39310万人,比2016年城镇就业人员增长了2.8%。全年国内生产总值636463亿元,比2016年增长了7.4%。则2017年我国城镇就业弹性系数约为( )。A.0.06

B.0.38

C.0.78

D.16.2答案:B解析:本题考查就业弹性系数。就业弹性系数=就业增长速度/经济增长速度=2.8%/7.4%≈0.38。 -

第12题:

2009年末,我国就业人员总量达到77995万人,比2005年末增加了2170万人。随着城市化和工业化进程的不断推进,城镇吸纳就业的能力增强,促进了乡村富余劳动力向城镇的转移。2005年到2009年,城镇就业人员总量由27331万人增加到31120万人;城镇就业人员占全国就业人员的比重从36.0%上升到39.9%,乡村就业人员总量由48494万人减少到46875万人。

我国第一产业就业人员2005年为33970万人,2009年减少到29708万人;第二产业就业人员2005年为18084万人,2009年增加到21684万人;第三产业就业人员2005年为23771万人,2009年增加到26603万人。

2009年末,城镇私营个体就业人员为9789万人,比2005年增加了3553万人。“十一五”时期的前四年,城镇非公有制经济共吸纳就业4947万人,年均增加超过1200万人。非公有制经济的发展,成为缓解城镇就业压力,吸纳农村富余劳动力的重要途径。

从2005年到2009年,我国就业人数增加最快的是( )。A.第一产业就业人员

B.城镇非公有制经济就业人员

C.城镇就业人员

D.乡村就业人员答案:B解析:由资料可知第一产业和乡村就业人员数量都减少了,所以A、D项排除。城镇就业人员分为城镇公有制经济就血人员和非公有制经济就业人员,其中城镇非公有制经济就业人员增加4947万人,而城镇就业人员增加31120—27331=3789(万人),则公有制经济就业人员是减少的,因此非公有制经济就业人员增长率是超过城镇就业人员增长率的。故本题选B。 -

第13题:

2009年末,我国就业人员总量达到77995万人,比2005年末增加了2170万人。随着城市化和工业化进程的不断推进,城镇吸纳就业的能力增强,促进了乡村富余劳动力向城镇的转移。2005年到2009年,城镇就业人员总量由27331万人增加到31120万人;城镇就业人员占全国就业人员的比重从36.0%上升到39.9%,乡村就业人员总量由48494万人减少到46875万人。

我国第一产业就业人员2005年为33970万人,2009年减少到29708万人;第二产业就业人员2005年为18084万人,2009年增加到21684万人;第三产业就业人员2005年为23771万人,2009年增加到26603万人。

2009年末,城镇私营个体就业人员为9789万人,比2005年增加了3553万人。“十一五”时期的前四年,城镇非公有制经济共吸纳就业4947万人,年均增加超过1200万人。非公有制经济的发展,成为缓解城镇就业压力,吸纳农村富余劳动力的重要途径。

下列选项正确的是( )。A.从2005年到2009年,我国一、二、三产业的就业人员均为持续增加

B.从2005年到2009年,我国一、二、三产业的就业人员均为持续下降

C.从2005年到2009年,非公有制经济就业人数大幅回落

D.从2005年到2009年,我国城镇就业人员增长速度小于城镇私营个体就业人员增长速度答案:D解析:由题干可知,一、二、三产业从2005年至2009年有的增加,有的减少,所以A、B两项表述错误。2005年至2009年城镇非公有制经济共吸纳就业4947万人,年均增加超过1200万人,所以C项错误。运用排除法可知,D项为本题答案。 -

第14题:

“十一五”期间,我国城镇就业人员增长持续快于全国,城镇就业人员占全国就业人员总量 的比重从2005年的36.0%上升到2009年的39.9%。

我国第一产业就业人员由2005年的33970万人,减少到2009年的29708万人,年均减少 1066万人;第二产业就业人员从2005年的18084万人,增加到2009年的21684万人,年均增加 900万人;第三产业就业人员从2005年的23771万人,增加到2009年的26603万人,年均增加 708万人。

2009年末,有限责任公司、股份有限公司以及外商和港澳台商投资企业等其他经济类型单位就业人员5088万人,比2005年增加1394万人,年均增加349万人;2009年城镇私营个体就 业人员为9789万人,比2005年增加了 3553万人,年均增加888万人。

根据资料可推出,“十一五”期间我国()。A.就业人员总量不断下降,就业结构趋于恶化

B.就业人员总量稳定增加,就业结构得到改善

C.就业人员总量不断下降,就业结构得到改善

D.就业人员总量稳定增加,就业结构趋于恶化答案:B解析:由第二段可知,就业人员总量稳定增长,由条形图可知,就业结构得到了改善,选B。 -

第15题:

2009年末,我国就业人员总量达到77995万人,比2005年末增加了2170万人。随着城市化和工业化进程的不断推进,城镇吸纳就业的能力增强,促进了乡村富余劳动力向城镇的转移。2005年到2009年,城镇就业人员总量由27331万人增加到31120万人;城镇就业人员占全国就业人员的比重从36.0%上升到39.9%,乡村就业人员总量由48494万人减少到46875万人。

我国第一产业就业人员2005年为33970万人,2009年减少到29708万人;第二产业就业人员2005年为18084万人,2009年增加到21684万人;第三产业就业人员2005年为23771万人,2009年增加到26603万人。

2009年末,城镇私营个体就业人员为9789万人,比2005年增加了3553万人。“十一五”时期的前四年,城镇非公有制经济共吸纳就业4947万人,年均增加超过1200万人。非公有制经济的发展,成为缓解城镇就业压力,吸纳农村富余劳动力的重要途径。

我国2005年城镇私营个体就业人员占就业人员的比重为( )。A.6.3%

B.12.6%

C.8%

D.18.1%答案:C解析:2005年城镇私营个体就业人员占就业人员比重为:(9789—3553)+(77995—2170)X100%=6236÷75825X100%≈8%,所以本题答案为C。 -

第16题:

我国城乡就业人员从2002年的73740万人增加到2006年的76400万人。其中:城镇就业人员从24780万人增加到28310万人;乡村就业人员从48960万人减少到48090万人,年均减少218万人。

2006年城镇就业人员占全部就业人员的比例为( )。

A. 58.9%

B. 37.1%

C. 62.9%

D. 41.1%答案:B解析:28310÷(28310+48090)≈37.1%。故答案为B。 -

第17题:

根据以下资料,回答问题。

2007年末全国就业人员76 990万人.比上年末增加590万人。其中,第一产业就业人员31 444万人,占全国就业人员的40.8%∶第二产业20 629万人,占26.8%;第三产业24 917万人,占32.4%。年末城镇就业人员29 350万人,比上年末净增加1 040万人。其中,城镇单位就业人员12 024万人,比上年末增加311万人;城镇私营个体就业人员7 891万人,比上年末增加924万人。在城镇单位就业人员中,在岗职工11427万人.比上年末增加266万人。

以下关于2003—2007年我国就业状况的描述不正确的是∶

A. 2003—2007年间全国就业人员数年均增长率约为0.85%

B. 2006年末城镇单位就业人员中在岗职工比重超过95.1%

C. 2007年和2003年相比城镇就业人数约增长了14.6%

D. 2007年比2005年第一产业就业人数减少4%,绝对量减少3033万人答案:D解析:2003—2007年间全国就业人员数年均增长率为4√76990÷74432=0.85%。A正确;2006年末城镇单位就业人员中在岗职工比重为(11427-266)÷(12024-311)=95.3%,B正确;2007年和2003年相比城镇就业人数约增长了(29350-25600)÷25600≈14.6%,C正确;2007年比2005年第一产业就业人数绝对量减少了75825x44.8%-31444=2525.6万.减少了2525.6+(75825×44.8%)=7.4%,D错误。故答案为D。 -

第18题:

我国城乡就业人员从2002年的73740万人增加到2006年的76400万人。其中:城镇就业人员从24780万人增加到28310万人;乡村就业人员从48960万人减少到48090万人,年均减少218万人。

城镇与乡村就业人员比例最高的是哪一年?( )

A. 2002

B. 2003

C. 2005

D. 2006答案:D解析: -

第19题:

2007年末全国就业人员76 990万人.比上年末增加590万人。其中,第一产业就业人员31 444万人,占全国就业人员的40.8%∶第二产业20 629万人,占26.8%;第三产业24 917万人,占32.4%。年末城镇就业人员29 350万人,比上年末净增加1 040万人。其中,城镇单位就业人员12 024万人,比上年末增加311万人;城镇私营个体就业人员7 891万人,比上年末增加924万人。在城镇单位就业人员中,在岗职工11427万人.比上年末增加266万人。

以下关于2003—2007年我国就业状况的描述不正确的是∶

A. 2003—2007年间全国就业人员数年均增长率约为0.85%

B. 2006年末城镇单位就业人员中在岗职工比重超过95.1%

C. 2007年和2003年相比城镇就业人数约增长了14.6%

D. 2007年比2005年第一产业就业人数减少4%,绝对量减少3033万人答案:D解析:2003—2007年间全国就业人员数年均增长率为4√76990÷74432=0.85%。A正确;2006年末城镇单位就业人员中在岗职工比重为(11427-266)÷(12024-311)=95.3%,B正确;2007年和2003年相比城镇就业人数约增长了(29350-25600)÷25600≈14.6%,C正确;2007年比2005年第一产业就业人数绝对量减少了75825x44.8%-31444=2525.6万.减少了2525.6+(75825×44.8%)=7.4%,D错误。故答案为D。 -

第20题:

根据下列统计资料回答问题

某省城镇就业人员增长明显快于乡村。2007年全省城镇就业人员比1978年增长2091.4万人,增加3.4倍,年均增长6%;所占比重达到43.5%,上升23.8个百分点。全省乡村就业人员比1976年增加1020.2万人,增长40.8%,年均增长1.2%;所占比重为56.5%,下降23.8个百分点。

非农产业成为就业的主导产业。2007年全省第三产业就业人员比1978年增加1574万人,增加2.9倍,年均增长7.1%,所占比重达到了34%,上升16.6个百分点,成为拉动就业增长的主要力量。与1978年相比,第一产业就业人员减少85.7万人,所占比重下降了37.0个百分点;第二产业就业人员增加1623.3万人,所占比重上升20.4个百分点。

非公有经济的就业比例迅速上升1978年全省个体经济就业人员仅有2353人。2007年个体工商户就业人员达到了397.8万人,所占比重为6.4%;私营企业就业人员达到522.7万 ,比重为8.4%;港澳台企业就业人员27.4万人,比重为0.4%;外商投资企业就业人员108.3。

1978年,该省乡村就业人员所占比例为城镇就业人员的多少倍

A. 1.3

B. 4.1

C. 8.7

D. 无法计算答案:B解析:由“2007年全省城镇就业人员比1978年增长2 091.4万人。增加3.4倍”算出1978年全省城镇就业人员为2091.4÷3.4=615.1.根据上一题,2500.5÷615.1≈4.1倍,故答案为B。 -

第21题:

我国城乡就业人员从2002年的73740万人增加到2006年的76400万人。其中:城镇就业人员从24780万人增加到28310万人;乡村就业人员从48960万人减少到48090万人,年均减少218万人。

根据图,无法计算的一项是( )。

A.城、乡就业人员年均增长率 B.城、乡就业人员年环比增长量

C.城、乡就业人员年累计增长量 D.城、乡失业人数答案:D解析:表格资料中仅能知道我国的就业情况,而不能判断失业情况。故正确答案为D。