根据下列内容在 71~75 题进行改错有这样一个小故事,讲的是甲乙两人分一块蛋糕。由于谁来切都会给自己多切一些.因而两人为如何公平地分蛋糕而争执不下。这时,有人给他们出了一个主意:让一个人切,另一个人挑。这样分蛋糕的公平问题就解决了。公平正义,现在早已是大家耳熟能详的词了。但到底什么是公平正义,却不是一两句话能说清楚的。就拿人们关心的收入分配领域的公平正义问题来说,人们对收入差距的看法就不尽相同。有人认为市场经济讲竞争,人的能力有强有弱,承担的风险有大有小,付出的努力有多有少,收人存在差距是必然的,也是公

题目

根据下列内容在 71~75 题进行改错

有这样一个小故事,讲的是甲乙两人分一块蛋糕。由于谁来切都会给自己多切一些.因而两人为如何公平地分蛋糕而争执不下。这时,有人给他们出了一个主意:让一个人切,另一个人挑。这样分蛋糕的公平问题就解决了。公平正义,现在早已是大家耳熟能详的词了。但到底什么是公平正义,却不是一两句话能说清楚的。就拿人们关心的收入分配领域的公平正义问题来说,人们对收入差距的看法就不尽相同。有人认为市场经济讲竞争,人的能力有强有弱,承担的风险有大有小,付出的努力有多有少,收人存在差距是必然的,也是公正的;也有人说,有差距是正常的,但要看收入差距产生的原因是什么;还有人说,收入存在一定的差距是正常的,但超过一定限度就难说公正了。所谓公平正义,也就是我们通常所说的公正。凡有人群且有利益分配的地方。就必然会产生公平正义的问题。近年来,为促进社会公平正义,我国在完善制度方面进行了积极探索.如在收入分配制度方面,从1980年开始征收个人所得税,征收额从当年的16万元增加到2005年2000多亿元;2006年起将个人所得税起征点调高到1600元;从2008年3月份起,个税按2000元阴的起征标准算。2011年9月起,个税起征点提高到3500元/月。这一系列政策的实施和完善,对于合理调节收入分配差距、促进社会公平起到了积极作用。

第 71 题 分蛋糕故事给我们的启示是( )。

A.要准确地把握公平原则,必须用具体的眼光看问题

B.凡有人群且有利益分配的地方,就必然会产生公平问题

C.只有合理的规则,才能实现公平

D.公平是相对的,公平本身就包含着差异和差别

相似考题

更多“根据下列内容在 71~75 题进行改错 有这样一个小故事,讲的是甲乙两人分一块蛋糕。由于谁来切都 ”相关问题

-

第1题:

甲乙丙三人参加一项测试,三人的平均分为80,甲乙两人的平均分为75,乙丙两人的平均分为80分,那么甲丙两人的平均分为( )A. 70

B. 75

C. 80

D. 85答案:D解析:甲+乙+丙=240,甲+乙=150,乙+丙=160.则甲=80,乙=70,丙=90,因此甲丙的平均分为85,选D. -

第2题:

中班故事《会唱歌的生日蛋糕》

教师提了这样一个问题:蛋糕有什么神奇的本领?有一个平常不爱说话的孩子举手了,教师赶紧请他说:“昨天爸爸带我去超市了。”通常我们会想,怎么是不着边际的回答?这时这位教师进行了追问:“你们去超市于什么了?”“买了生日蛋糕,他会唱生日快乐。…‘噢,原来你认为蛋糕有唱歌的本领。”这时孩子又出现了从众的回答:“我也买了会唱歌的生日蛋糕……”这时教师又追问,蛋糕还有没有其他的本领呢?孩子受到暗示,答案多了:“还会说生日快乐!”“还会开出漂亮的莲花灯。”……

请根据所学习过的教学原理对以上教学片段中教师的行为进行分析。答案:解析:这位教师在发现孩子表述不明确和不准确时,适时进行的追问,帮助幼儿梳理、归纳出自己要表达的想法,让答案慢慢地浮出水面。 教师提出的这些问题不仅改善了师生关系,而且使孩子们的学习兴趣提高了,自主性得到充分的发挥,让孩子愿意开口说话。活动中运用启发式动作和语言,帮助幼儿拓宽思路,展开想象,让孩子有话可说,达到了发展幼儿语言能力的目标。

在日常活动中,教师提出问题后,孩子的回答往往是出人意料的。这会使我们青年教师很着急,其实针对孩子可能千变万化的回答,我们只需要万变不离其“宗”,通过有效追问让孩子把背后的思考表达清楚。教师利用趣味式提问,营造宽松气氛,让他们有话敢说。 -

第3题:

【判断题】5、《灵山》讲的是“一个人”在路上的故事,但却没有传统意义上的有完整情节的故事,只是旅途中耳闻目见的人与事。()

A.Y.是

B.N.否

A -

第4题:

甲、乙二人分蛋糕,甲先切去蛋糕的1/3,乙再切去剩下的1/2;甲又切去剩下的1/3,乙再切去剩下的1/2……这样两人分别切了四次。问:甲、乙二人谁分到的蛋糕多?( )

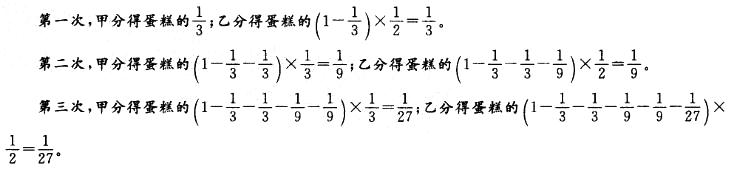

A.甲 B.乙 C.同样多 D.不能判断答案:C解析:依题意分析: 依此类推,n次后甲、乙分得蛋糕始终相同。因此,本题正确答案为C。

依此类推,n次后甲、乙分得蛋糕始终相同。因此,本题正确答案为C。 -

第5题:

“他伤痛得更狠更深,把哭的机会给他吧。不然两人都哭,谁来哄呢。”是下列哪个人物的心理活动()。

A守明

B小渔

C小英子

D李爱杰

B

略