阅读《曼谷的小象》教学片段实录, 师:同学们往这儿看,这是什么地方呀?(画图) 生:禾田。 师:老师这儿的禾田和曼谷的禾田一样吗? 生:不一样。 师:你们看到的泰国曼谷近郊的禾田什么样?说一说。 生:我看到的泰国曼谷的禾田是绿油油的。 师:那我们就来看看吧,同学们,绿油油的禾田,(指图)这是不是绿油油呀? 生:不是。 师:这绿油油的禾田应该是怎么样的呢?你们说,老师来画。(师画)停不停呀? 生:不停。 师:看来这“绿油油”指的不是一小块,是一大片绿!同学们感悟得真好。 生:停。 师:真是绿油油,我还不满意

题目

阅读《曼谷的小象》教学片段实录,

师:同学们往这儿看,这是什么地方呀?(画图)

生:禾田。

师:老师这儿的禾田和曼谷的禾田一样吗?

生:不一样。

师:你们看到的泰国曼谷近郊的禾田什么样?说一说。

生:我看到的泰国曼谷的禾田是绿油油的。

师:那我们就来看看吧,同学们,绿油油的禾田,(指图)这是不是绿油油呀?

生:不是。

师:这绿油油的禾田应该是怎么样的呢?你们说,老师来画。(师画)停不停呀?

生:不停。

师:看来这“绿油油”指的不是一小块,是一大片绿!同学们感悟得真好。

生:停。

师:真是绿油油,我还不满意,注意看绿油油的“油”,三点水的“油”,这草光是一大片长得像,还得怎么样?

生:还有亮光,阳光一照放着光泽。

师:同学们,你们想象着绿油油的禾田,把你们的感受读出来。

生:绿油油。(非常投入、陶醉地)

师:还有什么?点缀着淡紫色野花的草地。

师:谁到前面来点缀点缀。

师:这里有深紫色,也有淡紫色。请选择选择。

(生上前选择)

师:这是什么颜色?

生:深紫。

师:我要问你,你画这个花为什么要有一定的距离呢?

生:因为挨在一起就不叫点缀了,就叫连着了。

师(笑):对,所以你画的草地上盛开的花是——

生:星星点点。

师:你们看啊,这样一片草地。有这样星星点点的淡紫色的野花,就叫——

生:点缀。

师:这一点缀呀,我们的草地就更美了。

师:那你们看,今天为了让你们体会,老师穿的衣服是一种颜色,你们看我的衣服上点缀了什么?

生:老师外衣的领子上点缀了一朵小花。

师:怎么样?’

生:漂亮。

师:对了,这也叫什么?

生:点缀。

师:你们看看,你们穿的校服,要是只有白色、黄色,多难看呀。于是设计师们,用上一条红色、黄色,这么一点缀,真是漂亮。

师:同学们,这回你们再读这个词,感受可就不一样了。

生:“绿油油的禾田和点缀着淡紫色野花的草地,一直延伸到海边。”(学生美美地齐读)

师:现在老师呀,想放一段电影,想看的同学举手!这位同学举手了,谁还想看,谁就闭眼睛。

师:(配乐朗诵)“从橘红色的晨雾中……叫她阿玲。”

师:你们看到了吗?你们在哪儿看到的?

生:头脑中。

师:其实呀,有时我们读书,方法很多,比如刚才我们用看的方法,就是一边读句子,眼睛一边“过电影”,画出现了,抽象的语言文字也就变成画了。实际上,这一段课文要求背诵,你们过一遍电影,离背诵就只差一步之遥;同学们不信,你们就试试,把你们在脑子里看到的,咱说说,给老师们听听,好不好?我可以帮你们,准备开始。

生:“正在这时候……”

师:你们也跟阿玲打打招呼吧。(口语交际训练)

生:你好,阿玲!

师:同学们。你们好!

师:阿玲听到了你们的问候,会觉得你们班的孩子真有礼貌呀,她笑眯眯地看着你们,露出整齐的牙齿。

师:同学们,小象来到了我们的身边,阿玲就要指挥小象帮我们解决眼前的困难。小象帮我们做了哪些事呀?这次你们可就要快速地浏览课文了,老师要求你们读书要有效率,整体上看看,小象帮我们做了哪两件事,用概括的语言说说。

生:拉车。洗车。

师:当然呢,我们得夸小象。请你这回细读课文,要眼到、心到,看看我们夸小象的句子,请用单行线把它画出来,眼离书本一尺远,谁画完,谁就可以说。

生:“啊,多么乖巧的小象!我们心中暗暗赞叹。”

生:“奇迹,真是奇迹!小象的绝技真令人佩服。”

师:太好了,你们真是读书很用心呀,我们再读一读。

(生读略)

师:这回可要思考了,看第一句,第一句也是文章的一句重点句,看到这你能提出什么问题呢?自己试试看。

生:文章中为什么出现了两个“奇迹”呢?

师:你真会动脑筋。

生:小象的绝技是什么呀?

师:祝贺你发现问题。

生:小象的绝技为什么令人佩服?

评析这位教师教学词语“绿油油”“点缀”的效果及其原因。

师:同学们往这儿看,这是什么地方呀?(画图)

生:禾田。

师:老师这儿的禾田和曼谷的禾田一样吗?

生:不一样。

师:你们看到的泰国曼谷近郊的禾田什么样?说一说。

生:我看到的泰国曼谷的禾田是绿油油的。

师:那我们就来看看吧,同学们,绿油油的禾田,(指图)这是不是绿油油呀?

生:不是。

师:这绿油油的禾田应该是怎么样的呢?你们说,老师来画。(师画)停不停呀?

生:不停。

师:看来这“绿油油”指的不是一小块,是一大片绿!同学们感悟得真好。

生:停。

师:真是绿油油,我还不满意,注意看绿油油的“油”,三点水的“油”,这草光是一大片长得像,还得怎么样?

生:还有亮光,阳光一照放着光泽。

师:同学们,你们想象着绿油油的禾田,把你们的感受读出来。

生:绿油油。(非常投入、陶醉地)

师:还有什么?点缀着淡紫色野花的草地。

师:谁到前面来点缀点缀。

师:这里有深紫色,也有淡紫色。请选择选择。

(生上前选择)

师:这是什么颜色?

生:深紫。

师:我要问你,你画这个花为什么要有一定的距离呢?

生:因为挨在一起就不叫点缀了,就叫连着了。

师(笑):对,所以你画的草地上盛开的花是——

生:星星点点。

师:你们看啊,这样一片草地。有这样星星点点的淡紫色的野花,就叫——

生:点缀。

师:这一点缀呀,我们的草地就更美了。

师:那你们看,今天为了让你们体会,老师穿的衣服是一种颜色,你们看我的衣服上点缀了什么?

生:老师外衣的领子上点缀了一朵小花。

师:怎么样?’

生:漂亮。

师:对了,这也叫什么?

生:点缀。

师:你们看看,你们穿的校服,要是只有白色、黄色,多难看呀。于是设计师们,用上一条红色、黄色,这么一点缀,真是漂亮。

师:同学们,这回你们再读这个词,感受可就不一样了。

生:“绿油油的禾田和点缀着淡紫色野花的草地,一直延伸到海边。”(学生美美地齐读)

师:现在老师呀,想放一段电影,想看的同学举手!这位同学举手了,谁还想看,谁就闭眼睛。

师:(配乐朗诵)“从橘红色的晨雾中……叫她阿玲。”

师:你们看到了吗?你们在哪儿看到的?

生:头脑中。

师:其实呀,有时我们读书,方法很多,比如刚才我们用看的方法,就是一边读句子,眼睛一边“过电影”,画出现了,抽象的语言文字也就变成画了。实际上,这一段课文要求背诵,你们过一遍电影,离背诵就只差一步之遥;同学们不信,你们就试试,把你们在脑子里看到的,咱说说,给老师们听听,好不好?我可以帮你们,准备开始。

生:“正在这时候……”

师:你们也跟阿玲打打招呼吧。(口语交际训练)

生:你好,阿玲!

师:同学们。你们好!

师:阿玲听到了你们的问候,会觉得你们班的孩子真有礼貌呀,她笑眯眯地看着你们,露出整齐的牙齿。

师:同学们,小象来到了我们的身边,阿玲就要指挥小象帮我们解决眼前的困难。小象帮我们做了哪些事呀?这次你们可就要快速地浏览课文了,老师要求你们读书要有效率,整体上看看,小象帮我们做了哪两件事,用概括的语言说说。

生:拉车。洗车。

师:当然呢,我们得夸小象。请你这回细读课文,要眼到、心到,看看我们夸小象的句子,请用单行线把它画出来,眼离书本一尺远,谁画完,谁就可以说。

生:“啊,多么乖巧的小象!我们心中暗暗赞叹。”

生:“奇迹,真是奇迹!小象的绝技真令人佩服。”

师:太好了,你们真是读书很用心呀,我们再读一读。

(生读略)

师:这回可要思考了,看第一句,第一句也是文章的一句重点句,看到这你能提出什么问题呢?自己试试看。

生:文章中为什么出现了两个“奇迹”呢?

师:你真会动脑筋。

生:小象的绝技是什么呀?

师:祝贺你发现问题。

生:小象的绝技为什么令人佩服?

评析这位教师教学词语“绿油油”“点缀”的效果及其原因。

相似考题

更多“阅读《曼谷的小象》教学片段实录, ”相关问题

-

第1题:

下列教学片段选自某高中课堂实录,阅读后回答问题。

T: Today we are going to talk about "travelling". Mike, have you ever traveled

M: Yes, I have ever been to Beijing.

T: When did you go there

M: Last summer.

T: How did you go there

M: We went there by bus.

T: Why did you go there by bus

M: Because it isn′t too far away from here and it′ s very convenient to go there by bus.

T: Good. How about you Li Ming, have you ever travelled

L: Yes, I have been to Hainan last winter vacation.

T: How did you go there

L: I went there by plane.

T: Why

L: Because it′s too far from here and we can save lots of time by going there by plane.

Ask more students like this.

根据上面所给信息,回答下面三个问题:

(1)该片段反映了教学中哪个环节

(2)分析该教学环节的目的。

(3)从教学有效性角度评析这个片段。答案:解析:(1)该片段属于导入环节。 (2)通过课堂提问的方式,能够吸引学生的注意力,并且能够提供一个学习英语的良好氛围。此外,通过相关话题的提问.能够激发学生学习本课内容的兴趣,为下文学习做好铺垫。最后,用英语提问,还能提高学生用英语进行表达和交流的能力.培养学生的英语思维。

(3)教学有效性是指通过教学活动,让学生在较短的时间内,了解到更多、更深的知识和能力,获得更加丰富、积极的情感体验。在该教学片段中,教师通过不断地向学生提问题的形式,导入这堂课,导入形式过于单一,不能很好地激发学生学习本堂课的兴趣:此外.提问没有与展示图片、播放视频等其他方式结合起来,很可能导致学生对教师所提出的问题及所描述的画面不能有充分的认识和理解.尤其对基础较差的学生来说.很有可能跟不上教师的节奏以及课程的进度。最后,课堂提问只是针对个别学生来进行的,不能让所有的学生都参与到课堂当中,也不符合面向全体学生的要求。因此,通过该方法进行的导入环节,教学有效性不够高,需要进一步的调整和提升。 -

第2题:

下面是两位化学老师关于“二氧化硫”的教学设计片段。

设计一?

设计二?

问题:?

(1)说明两个教学设计片段的特点。

(2)根据上述设计片段说说情境教学的好处,以及在化学教学中应如何选取素材。答案:解析:(1)设计一中,教师使用真实情景作素材,立足于学生的社会生活实际,从中提出与化学相关的问题,围绕问题展开讨论、探究,将知识与思维方法的学习与问题解决融为一体。其不仅仅是为了传授知识,更重要的落实过程与方法目标.使学生在真实情景中感受知识与社会、生活的密切联系,是以促进学生知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观全面发展为宗旨的教学。

设计二中.教师纯粹是为了讲授知识.只完成了知识与技能的教学目标,对过程与方法、情感态度与价值观维度的目标涉及很少。

(2)情境教学可以提供丰富的学习素材,有利于学生主动地探究,从而有利于学生认知能力、思维能力的发展;情境教学可以提供在实践中应用知识的机会,促进知识、技能与体验的连接,进而灵活运用所学知识去解决实际问题:情境教学可以激发学生的学习兴趣,强化学生的学习动力,促使学生主动地学习,从而提高教学效率,改善教学质量。

在化学教学中,可以化学实验、化学史、日常生活和工农业生产中的经验等为素材。选取素材时,首先,要明确教学内容所处模块的功能定位,不同模块对教学素材的复杂程度、功能价值的要求也不同;其次,素材要与教学目标相匹配;再次,对于同一教学目标,可以选取不同的素材,促进学生思想方法的建构;最后,素材要尽可能符合学生的生活实际. -

第3题:

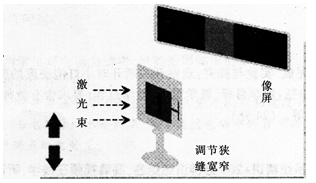

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:某高中物理教科书“光的衍射”一节中介绍的单缝衍射示意图。

任务:

设计教学片段,在教学活动中帮助学生分析实验装置和实验现象。答案:解析:老师:同学们,下面我们一起来做个神奇的小实验.下面请一位同学介绍你看到的实验装置。 学生:有一个光源,一个有缝隙的挡板,后面还有一个光屏。

老师:好的,观察很仔细,下面老师要做实验了(打开光源,发现光屏上出现了条纹)。谁来说一下你看到了什么

学生:我发现光屏上出现了亮暗相间的条纹,中间最亮,两侧较暗,间距也变小。

老师:非常好,这位同学结合了之前的光的干涉的知识来进行描述。下面继续看我做实验(调整缝隙宽度),你们看到现象有什么变化吗

学生:我发现条纹逐渐消失了。

老师:很好,这是为什么呢其实啊,这就是光的衍射现象,刚才衍射条纹的消失是和缝隙宽度有关的。下面,我们就来深入了解一下光的衍射现象。 -

第4题:

阅读以下教学片段,回答问题。

师:细读第十三章,找出体现翠翠情绪变化的词句。

生:薄薄的凄凉一胡思乱想一忽然哭起来一神往倾心一心中压上了些分量沉重的东西。

师:翠翠为什么感到“薄薄的凄凉”?

生:翠翠觉得好像缺少了些什么。好像眼见到这个日子过去了,想在一件新的人事之上攀住它,但不成。好像生活太平凡了,忍受不住。

对以上教学片段的解读,说法正确的一项是( )。A.以上教学片段。关于老师提出的问题,学生自己从原文找到阅读的答案,充分发挥了学生的主动性

B.以上教学片段,老师控制解读的内容和节奏,完全牵引学生的课堂行为,禁锢了学生的思维

C.以上教学片段,教师每提出一个问题,学生就主动解读,师生配合默契,提高了教学效率

D.以上教学片段,充分发挥了教师在课堂上的引导作用和学生的主体性,是优秀课堂教学的示例答案:B解析:这种解读,虽然形式上是学生自己从原文中找到答案来回答,但我们可以发现,学生回答问题。全是跟着老师亦步亦趋,老师控制解读的内容和节奏,老师让学生去解读什么问题,学生就去搜寻什么答案。学生的解读非常被动,没有充分发挥其主体性。 -

第5题:

材料:下面是某教师的“公共利益的维护——每个人的责任”的教学片段,请阅读并回答问题。

问题:(1)请指出本教学片段中所运用的课程资源种类。

(2)结合上述教学片段,谈谈对开发初中思想品德学科课程资源的启示。答案:解析:(1)本教学片段所运用的课程资源种类有:文字与音像资源;人力资源;实践活动资源;信息化资源。(2)对开发初中思想品德学科课程资源的启示:

①课程资源不会自动进入教学领域,需要能动地去寻找、认识、选择和运用。课程资源的开发和利用.不仅是特定部门和人员的专业行为,更是教师主导的活动。

②自主开发。教师在课程资源的开发中要发挥主体作用,认真学习和领会课程的目标和内容:分析课程资源开发与课程目标实现的关系,评估课程资源的特点及其价值;根据实际情况选择和利用课程资源。

③特色开发。学校要从具体的地域特点、学校特点、教师特点、学生特点出发,发挥各自的优势,使课程资源的开发呈现出多样性、丰富性、独特性,有效实现特色开发。

④共同开发。教学活动是师生共同参与的过程,课程资源的开发与利用,要充分发挥全体师生的作用,鼓励他们积极参与,共同收集、处理、展示课程资源,有效利用课程资源。 -

第6题:

阅读材料,并回答问题。

材料:下面是某教师在执教《对不良诱惑说“不”》中关于“如何战胜不良诱惑”的教学片段。

问题:请分析该教学片段在贯彻思想品德课程的基本理念方面有哪些值得借鉴的地方答案:解析:思想品德课程是一门以初中生生活为基础、以引导和促进初中学生思想品德发展为根本目的的综合性课程,思想品德教师在设计课堂教学时需要贯彻这一思想。该教学片段值得我们借鉴的地方有以下三个方面。 (1)帮助学生过积极健康的生活,做负责任的公民。初中学生正处于身心发展的重要时期,自我意识和独立性逐步增强。在初中阶段帮助学生形成良好的品德.树立责任意识和积极的生活态度.对学生的成长具有基础性的作用。思想品德课程的任务是引领学生了解社会、参与公共生活、珍爱生命、感悟人生,逐步形成基本的是非、善恶和美丑观念,过积极健康的生活,做负责任的公民。在总结深化环节,通过名人名言的解读分析,以及学生之间的相互交流和感悟,进行分享活动,正是帮助学生了解社会,参与生活并感悟人生的体现;在拓展思考环节.带领学生签下承诺书,正是帮助学生做负责任公民的体现。

(2)初中生逐步扩展的生活是课程的基础。思想品德是人在对生活的认识、体验和实践过程中逐步形成的。初中学生生活范围逐渐扩展,需要处理的各种关系日益增多。思想品德课程正是在学生逐步扩展的生活经验的基础上,与他们一起体会成长的美好、面对成长中的问题,为初中学生正确认识成长中的自己,处理好与他人、集体、国家和社会的关系,提供必要的帮助。在学习新课环节,教师通过播放《4岁小孩吃棉花糖》的视频,以及出示生活中四种常见的不良诱惑,帮助初中生认清生活中的不良诱惑。在初中生逐步扩展的生活经验的基础上,与学生一起面对成长的问题,并提供必要的帮助,学生在这样的活动中也积极参与。在拓展思考环节,教师带领学生结合自己的实际情况,写一则承诺书,也正是基于学生的生活而展开。

(3)坚持正确价值观念的引导与学生独立思考、积极实践相统一是课程的基本原则。思想品德的形成与发展.离不开学生的独立思考和积极实践,国家和社会的要求只有通过学生的独立思考与实践才能为学生真正接受。思想品德课程将正确的价值观引导蕴涵在鲜明的生活主题之中,注重课内课外相结合,鼓励学生在实践中进行积极探究和体验,通过道德践行促进思想品德的健康发展。在整个课堂教学活动中,教师都是在正确的价值观下去引导学生参与课堂,积极引导学生独立思考,之后又对学生进行分组,给出体验题目,引导学生积极参与讨论,并和同学进行分享,正是这一理念的体现。 -

第7题:

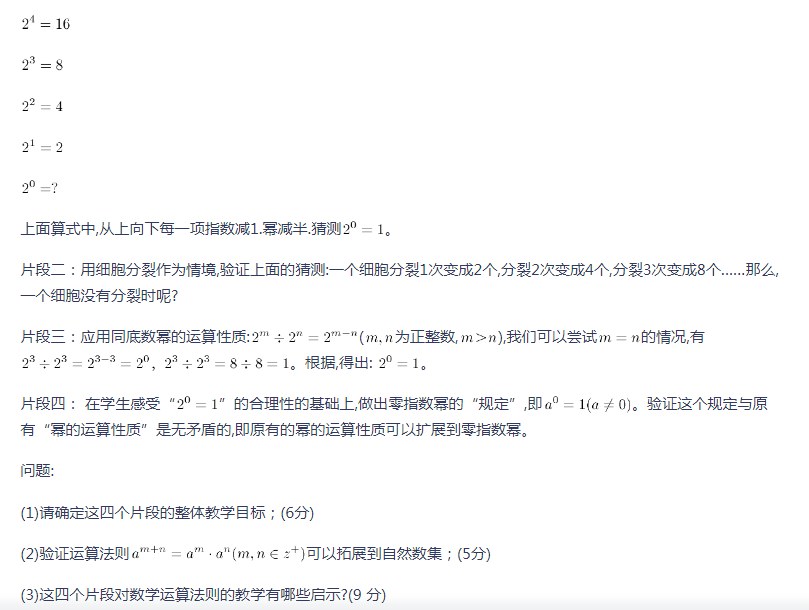

案例: 下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。

片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律?相应的幂有什么变化规律?猜测

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

教学目标是教学活动的出发点和归宿,是教学活动的灵魂。课堂教学目标的确立,必须建立在科学的教学理念上,建立在对学生学习需要的科学分析上,建立在对教材的准确把握上,做到明确、具体,可操作,可检测,这样才能使教学达到事半功倍的效果。首先,教学目标陈述的主体应该是学生。第二,教学目标的陈述必须明确具体,可观察、可检测。第三,教学目标要体现“三维”融合,层次清楚。因此,在制定教学目标时首先应该确定好本节课“知识与技能”目标。在确定了“知识与技能”目标后,要进一步研究、分析,这一“知识与技能”,是怎样获得的,需要经历怎样的科学探究过程,需要用到哪些科学探究的方法,根据学生已有的知识经验和认知能力,确定“过程与方法”目标。 -

第8题:

阅读以下案例,回答问题。

(1)以上教学片段体现出王老师具有什么样的教学理念

(2)运用案例中具体的事例说明王老师的教学理念。答案:解析:(1)提高学生的生物科学素养;倡导探究性学习;面向全体学生;以学生为主体、教师为主导;开放性教学理念。 (2)片段1:“他们以4-6人为小组,有的挑选叶片,有的两手撑开袋子,有的将叶片分别装到两只黑色的塑料袋中,有的拿着白线绑扎着,有的在旁指点比划着,有的忙着写标签……”在小组分工中让每个学生都有机会承担各种角色,采用这种组织形式进行探究活动,让每个学生在多个方面有所进步,让他们的潜能、生物科学素养得到了发展,体现了“面向全体学生”的理念,并且将课堂还给学生,发挥了学生的主体地位,也创设了开放

式、民主式的活跃课堂。

片段2:放学的时候,同学们还在热烈地讨论着:“植物会呼吸吗 ”“如果植物能呼吸,它应该是呼出二氧化碳吧 ”“如果植物真的也呼出二氧化碳,那晚上我们的氧气有没有可能不够啊 ”体现了王老师不仅注重课上的实验探究,而且能激励学生将探究迁移到课外,倡导探究性学习有助于学生学习方式的转变,有利于学生主体性的发挥和创新精神的培养,对培养学生的科学素养起着至关重要的作用。

片段3:在学生实验的过程中,王老师注意培养学生动手能力和科学探究能力;王老师对于学生实验的失败没有打击,而是鼓励和引导,体现了“面向全体学生”以及“提高学生的生物科学素养”的理念。 -

第9题:

引用未成文的口语实录包括口头演讲、课堂教学实录和()。

正确答案:采访记录 -

第10题:

单选题阅读以下教学片段,回答问题。 师:细读第十三章,找出体现翠翠情绪变化的词句。 生:薄薄的凄凉一胡思乱想一忽然哭起来一神往倾心一心中压上了些分量沉重的东西。 师:翠翠为什么感到“薄薄的凄凉”? 生:翠翠觉得好像缺少了些什么。好像眼见到这个日子过去了,想在一件新的人事之上攀住它,但不成。好像生活太平凡了,忍受不住。 对以上教学片段的解读,说法正确的一项是()。A以上教学片段。关于老师提出的问题,学生自己从原文找到阅读的答案,充分发挥了学生的主动性

B以上教学片段,老师控制解读的内容和节奏,完全牵引学生的课堂行为,禁锢了学生的思维

C以上教学片段,教师每提出一个问题,学生就主动解读,师生配合默契,提高了教学效率

D以上教学片段,充分发挥了教师在课堂上的引导作用和学生的主体性,是优秀课堂教学的示例

正确答案: C解析: 这种解读,虽然形式上是学生自己从原文中找到答案来回答,但我们可以发现,学生回答问题。全是跟着老师亦步亦趋,老师控制解读的内容和节奏,老师让学生去解读什么问题,学生就去搜寻什么答案。学生的解读非常被动,没有充分发挥其主体性。 -

第11题:

问答题下列教学片段选自某高中课堂实录,阅读后回答问题。T: Today we are going to talk about “travelling. Mike, have you ever traveled?M: Yes, I have ever been to Beijing.T: When did you go there?M: Last summer.T: How did you go there?M: We went there by bus.T: Why did you go there by bus?M: Because it isn ' t too far away from here and it ' s very convenient to go there by bus.T: Good. How about you? Li Ming, have you ever travelled?L: Yes, I have been to Hainan last winter vacation.T: How did you go there?L: I went there by plane.T: Why?L: Because it ' s too far from here and we can save lots of time by going there by plane.Ask more students like this.根据上面所给信息,回答下面三个问题:(l)该片段反映了教学中哪个环节? (2)分析该教学环节的目的。 (3)从教学有效性角度评析这个片段。正确答案:解析: -

第12题:

填空题教学课例除了教学()和教学实录外,还有一个更重要的因素:教学反思。正确答案: 设计解析: 暂无解析 -

第13题:

下列教学片段选自某高中课堂实录,阅读后回答问题:

T: Ok!Next, let's read the text and choose the best heading for each paragraph. Read

the passage and choose the best heading for each paragraph.

(5 minutes later)

T: Now, who can show us the answer?

S1: B, A, C, F, E.

T: You are clever, but, do you have any other ideas for Paragraph 3?

SI: Ohsorry, It's D.

T: Excellent!Now we have known the main meaning of each paragraph. This time let's

read each paragraph carefully. Then, make a group discussion and try to fill in the form. 10 minutes please.

(10 minutes later.)

T: Time is up. Which group wants to show your form to us? Ok, Group 1.

S2: ...

T: Well done. Do you agree with them?

Ss: Yes!

T: Ok, very good.

(1)分析该教师的教学目标。(9分)

(2)该教学片段属于教学中的哪个环节?请评析教师在该片段中是如何实现其教学目标的。(1 1分)

(3)请评析该教师的反馈方式。(10分)答案:解析:(1)从三维目标上分析教学目标:

知识目标:学生能够知道文章的主要内容.以及文章的细节信息。

能力目标:通过泛读和精读两个任务的分层训练,学生的阅读能力有所提升,能掌握训读的阅读策。

情感态度目标:通过小组活动,学生能够提高合作意识,体验合作学习的快乐。

(2)该教学片段属于阅读教学中的新课讲授环节。在本环节中.教师安排了初读感知和精细研读两个部分的阅读训练,层层深入地引导学生积极探索新知,通过具体任务的设置训练了学生的阅读能力,使学生掌握了寻读的阅读策。在教学中运用了小组合作的学习方式,提高了学生的口语表达能力,培养了学生的团队精神和合作意识。

(3)该教师采用的反馈方式是口头反馈、启发学生自己改错的方式。在外语教学中,教师不应该像监控器一样监控学生的语言输出。教学的最终目的是要促进迁移发生,也就是说,要启发学生学会用自己已经掌握的知识对自己的交际进行监控,自己改正错误。所以,该教师的做法启发了学生的思维,引导学生自己发现问题并改正,从而能更好地提高学生的学习效率,达到语言训练的目的。同时,该教师的反馈具有激励性,学生回答出错是很正常的情况,教师对此给予积极的鼓励会帮助学生树立学习的自信心,培养学习的兴趣。 -

第14题:

阅读材料,根据要求完成下列任务。

(1)简述动能定理的内容。

(2)完成该节课的教学片段的设计,其中包括教学目标、教学方法、教学过程。(不少于300字)答案:解析:(1)力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。这个结论叫做动能定理。

(2)一、教学目标

知识与技能:掌握动能定理的表达式,理解动能定理的确切含义;应用动能定理解决实际问题。

过程与方法:运用演绎推导方式推导动能定理的表达式:理论联系实际,学习运用动能定理分析解决问题的方法。

情感态度与价值观:通过动能定理的演绎推导、感受成功的喜悦,培养学生对科学研究的兴趣。

二、教学方法

情景教学法、讲授法、归纳法、练习法。

三、教学过程

1.导入新课

上节课我们通过实验验证了动能和质量与速度的关系,并且推导出物体动能的表达式。但是其中的等式

2.新课教学

师:上式表明什么问题呢 请用文字叙述一下。

生:力在一个过程中对物体所做的功。等于物体在这个过程中动能的变化。

师:这个结论就叫做动能定理。

师:如果物体受到几个力的作用,动能定理中的W表示什么意义

生:如果物体受到几个力的作用.W表示的是合力做的功。

师:那么动能定理更一般的叙述方法是什么呢

生:合力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。

师:结合生活实际,举例说明。

生1:如果物体匀速下落,那么物体的动能就没有发生变化,这时合力是零,所以合力所做的功就是零。

生2:一架飞机在牵引力和阻力的共同作用下,在跑道上加速运动,速度越来越大,动能越来越大。这个过程是牵引力和阻力都做功,牵引力做正功,阻力做负功,牵引力和阻力的合力做了多少功.飞机的动能就变化了多少。

师:上节课推导出来的动能定理,我们是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下推出的。动能定理是否可以应用在变力做功或物体做曲线运动的情况.应该怎么理解

生:当物体受到的力是变力。或者物体的运动轨迹是曲线时,我们仍然采用过去的方法.把过程分解成很多小段,认为物体在每小段运动中受到的力是恒力,运动的轨迹是直线,这样也能得到动能定理。

师:正是因为动能定理适用于变力做功和曲线运动的情况,所以在解决一些实际问题中才得到了更为广泛的应用。我们看一道例题:

一架喷气式飞机质量为5.0×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑。当位移达到s=5.3×102m时。起飞速度达到υ=60m/s。在此过程中飞机受到的平均阻力是其重力的0.02倍。求飞机受到的牵引力

师:从现在开始我们要逐步掌握用能量的观点分析问题。就这个问题而言.我们的已知条件是什么

生:已知初末速度,运动的距离。还知道物体受到的阻力。

师:我们分析这类问题.应该从什么地方下手呢

生:还是应该从受力分析入手。飞机受力比较简单,竖直方向的重力和地面对它的支持力合力为零,水平方向上受到飞机牵引力和阻力。

师:以前我们分析受力的目的是为了求物体加速度。而现在进行受力分析的目的是什么呢

生:目的是为了求舍力做的功,根据合力做的功,我们可以求解物体受到的牵引力。

师:投影展示学生的解答过程,用动能定理和我们以前解决这类问题的方法相比较,动能定理的优点在哪里呢

生1:动能定理不涉及运动过程中的加速度和时间,用它来处理问题要比牛顿第二定律方便。

生2:动能定理能够解决变力做功和曲线运动问题,而牛顿定律解决这一问题比较困难。

小结:

动能定理是这一节课的一个关键,这节课不可能让学生掌握应用这个定理解决问题的全部方法,而应该教给学生最基本的分析方法。这个例题具有代表性,分析合力做的功等于动能的变化。 -

第15题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

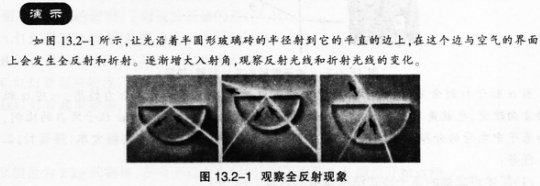

材料:图l所示为高中物理某教科书“全反射”一节中的演示实验。

任务:设计一个教学片段,向学生介绍全反射现象。答案:解析:师:前面我们学习了光的折射定律,其内容是什么 生:

师:上式中,入射角i和折射角r有怎样的关系

生:当光从真空(或空气)斜射入其他介质时,有i>r从其他介质射入真空(或空气)时,有i<r。

师:那么,当光从其他介质斜射入真空(或空气)时,逐渐增大入射角i时,将会发生什么现象

教师板书——全反射。

师:这就是我们今天要讲的内容——全反射。在学习全反射之前,我们先要学习两个概念——光密介质与光疏介质(教师板书)。大家还记得折射率的定义吧,大家查一下折射率表,找一下水、玻璃、金刚石的折射率。

生:水的折射率为l.33;玻璃的折射率为l.5~1.8;金刚石的折射率为2.42。

师:光密介质与光疏介质的定义大家应该都知道了吧

生:知道了。

师:大家一定要注意相对这两个字。比如说大家看玻璃的折射率是1.5—1.8,相对水的1.33而言,玻璃就是光密介质,但相对金刚石的2.42就是光疏介质了。大家一定要注意相对性。知道光密介质与光疏介质的定义后,我们来看全反射。

教师操作:教师拉上窗帘,拿出半圆形玻璃砖,让一束白光沿着玻璃砖的半径射到它平直的边上,逐渐增大入射角。让同学们观察反射光及折射光,尤其注意折射光。学生发现折射光逐渐变暗,最后消失,发生全反射现象。

师:同学们,请画出光路图并分析全反射发生的条件。

学生画图,教师观看并指导。

师:大家画好了吧!发生全反射的位置是在哪里呢

生:在光从玻璃折射到空气的界面。

师:非常好,这就是发生全反射的第一个条件,全反射发生在光密介质(玻璃)射入光疏介质(空气)时。大家

想一下为什么反过来不可以呢

生:因为光路是可逆的,如果反过来连入射光都消失了折射光也就不存在了。

师:非常好,我们再来看另一个条件。折射光消失,说明折射角为多少度啊

师:计算非常准确。我们将r称为临界角,记为C。这就是发生全反射的第二个条件——入射角要大于或等于临界角。同学们理解了吗

生:理解了。

师:好.大家整理下笔记。 -

第16题:

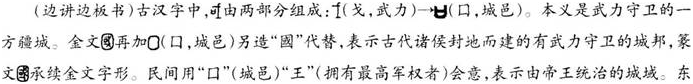

阅读《春望》教学实录片段,按要求答题。

师:“国”对于杜甫来讲,那么重要吗?“国”意味着什么呢?

汉学者许慎在《说文解字》中说:“‘或’者,邦也,从口从戈以守一。一,地也。”解释“国”为一片有士兵守卫的疆城。

(投影并讲解)“国”字有两种解读:其一,国都,指京都长安。(朱东润.春望[A].中国历代文学作品选(中编第1册)[C].上海:上海古籍出版社,1980.110-111)其二,国家。杜甫今存诗歌1400余首,“国”字共出现127次,经统计分类,有50多例解释为“国家”。

对上述教学实录片段的相关分析正确的是( )A.增加积累,认识更多的繁体字

B.理解词义,给学生释义的方法

C.通过实践,学会查字典的方法

D.激发兴趣,了解不同的造字法答案:B解析:该教学片段中教师意在通过对重点词词义的教学教给学生释义的方法,并不是为了让学生认识更多的繁体字、了解不同的造字法,也没有涉及查字典的方法。 -

第17题:

请阅读下面材料内容,按要求完成教学设计。

要求:(1)拟写本部分教材内容的教学目标。(6分)

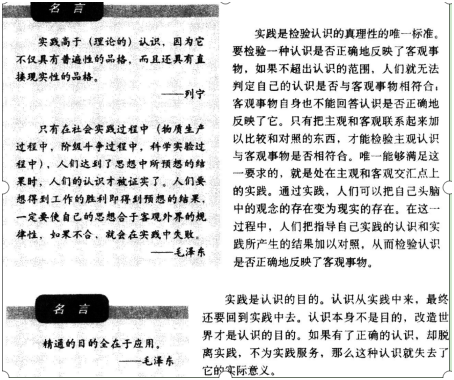

(2)设计一个主题为“辩证看待实践与认识的关系”的情境教学片段。(20分)答案:解析:(1)教学目标:(6分) 【知识目标】

识记和理解实践是认识的来源,是认识发展的动力,是检验认识的真理性的唯一标准,是认识的目的;理解认识对实践的反作用。

【能力目标】

能够具体分析、说明实践是认识的基础的四个具体表现,学会从具体材料归纳获得一般知识的方法。

【情感、态度与价值观目标】

通过本节课学习,学生进一步树立了马克思主义哲学的实践观,自觉积极投身实践,坚持理论联系实际。

(2)情境教学片段:(20分)

播放视频:“嫦娥三号”登月之旅,提出两个问题:

①实践是认识的来源和动力。

问题一:在探月实践活动中,借助嫦娥一号、二号、三号,我们获得了对月球的认识,并且这种认识在一步步地加深,这说明了什么道理?你对月球的认识是如何获得的?

问题二:从视频中可以了解到,“玉兔”号月球车上有四位探月能手:全景相机、红外成像光谱仪、粒子激发x射线谱仪、测月雷达。这些能手也是得益于我们的科学技术方面的进步,而科技的发展为我们的认识提供了更先进的工具。这说明了什么问题?

学生思考、分组讨论,生成答案后派代表上讲台阐述,之后教师引导学生得出知识点:实践是认识的来源,实践是认识发展的动力,并从以下三个方面进行讲解:

a.人们在实践中不断遇到的新问题、产生的新要求,推动着人们进行新的探索和研究。

b.实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,这些工具延伸了人类的认识器官,促进人类认识的发展。

C.实践锻炼和提高了人的认识能力,因为人类在改造客观世界的同时,也改造着自己的主观世界,提高自己判断和推理的能力,从而推动认识的不断深化。

②实践是检验认识的真理性的唯一标准。

教师继续引用“嫦娥奔月”的经典故事,层层设问:古人对月球的认识是怎样的?这种认识是否正确?如果大多数人都有这种观点是不是就能说明这种认识是正确的?为什么?引导学生得出知识点:实践是检验认识的真理性的唯一标准。

③实践是认识的目的,认识对实践具有指导作用。

PPT呈现我国“嫦娥探月”的历程及探月工程目标,提出问题:我国进行探月活动获得对月球的认识,最终的目的又是什么呢?学生思考回答后,教师进行引导:航天事业最终目的就在于服务国民经济建设,为经济建设、科学技术发展服务。而经济建设、发展科技都属于实践,最后引出实践是认识的目的。

航天事业之所以能够服务于国民经济建设、促进科学技术发展,得益于我国通过探月获得的对月球的认识,这又说明了什么,学生回答后,教师指出:对月球的正确认识,使得我国航天技术开展得更顺利,也说明了认识对实践具有指导作用。 -

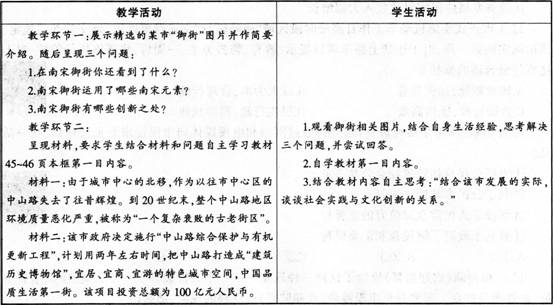

第18题:

阅读材料,并回答问题。

材料一:

下列是《文化生活》中“文化创新的源泉和作用”这一教学内容的教学实录片段:

问题:结合该市发展的实际,谈谈社会实践与文化创新的关系。(20分)答案:解析:首先,社会实践是文化创新的源泉和动力。(7分)

文化创新同时存在于文化继承和发展中,文化自身的继承和发展是一个新陈代谢的过程,即不断进行文化创新的过程。这一过程离不开社会实践。社会实践是文化创新的动力和源泉。离开社会实践,文化就会成为无源之水,人们不可能从事任何有价值的文化创造。一方面,社会实践不断出现新情况,提出新问题,需要文化不断进行创新,以适应新情况,回答新问题;另一方面,社会实践的发展,为文化创新提供了丰富的资源,准备了更加充足的条件。

其次,立足社会实践是文化创新的根本途径。(7分)

因为社会实践是文化创作的源泉,所以立足社会实践是文化创新的根本途径。对这个问题的理解,主要是把握创新的途径.了解其过程。立足于社会实践的发展,文化创新既是一个取其精华、去其糟粕的改造传统文化.从而推陈出新、革故鼎新的创造新文化、发展先进文化的过程,又是一个不同民族文化相互交流、融合,从而借鉴、汲取人类一切优秀文化成果,发展民族文化的过程。

最后,文化创新推动社会实践的发展。(6分)

文化创新的作用不仅表现为不断促进民族文化的繁荣,还表现为不断推动社会实践的发展。文化具有引导、制约社会实践发展的作用:文化创新的基本使命是服务于社会实践的发展;文化创新的根本目的是推动社会实践的发展。 -

第19题:

阅读《第九(合唱)交响曲》教学实录片段:

师:(贝多芬《第九(合唱)交响曲》主题旋律后)同学们听完乐曲之后有什么感想?

生:我觉得乐曲中表达了作者渴望自由,追寻自由的情感,歌曲听起来气势恢宏,有神圣的感觉。

师:同学说得非常好。大家知道作曲家加入了什么样的表演形式,表达他心里对自由的热情呐喊?

上述教学实录属于《普通高中音乐课程标准(实验)》哪一个模块?()A.音乐与舞蹈

B.音乐鉴赏

C.创作

D.音乐与戏剧表演答案:B解析:普通高中音乐教育阶段分为六个模块,分别是音乐鉴赏、歌唱、演奏、音乐与戏剧表演、音乐与舞蹈、创作。题干中的教学实录主要是教师请学生分享聆听之后的感受与分析,学生通过聆听、鉴赏说出自己对乐曲的理解与感受。A选项以音乐及舞蹈为主;B选项以音乐鉴赏为主;C选项以开展音乐创作实践、活动为主,D选项音乐与戏剧表演以音乐与戏剧为主。根据题意,结合具体的课程内容,符合题干表述的是对音乐的鉴赏。因此正确答案为B。 -

第20题:

CNKI输出检索结果有()

- A、筛选记录

- B、筛选记录和阅读全文

- C、阅读全文

- D、阅读片段

- E、片段记录

正确答案:B -

第21题:

什么是教学实录?

正确答案: 教学实录是课堂教学活动的实际展开,文字或录象再现。 -

第22题:

问答题下面是某英语教师在写作课的教学片段,阅读并回答问题。Tell students we would write an article for our favorite sports, and the topic is about sports.Show students a model article on the screen and lead them to find out the format of an article: main heading, smaller heading and the body.Run a brainstorming activity: show some pictures about the sports and the famous athletes.Ask students the questions as follows.Why are you interested in that sport?Who is your favorite athlete ?What do you do to improve your skills?Then I would ask them to have a discussion about the above questions. They can change their ideas with their partners and find out the similarities and differences. Then choose one idea to write with. After the discussion, I would pick some students to report their topics at the front.根据上面的课堂教学片段回答下面三个问题:(1)该片段属于什么教学环节?体现了哪种写作教学模式? (2)请从写作教学原则的角度,评价该教学片段。 (3)该片段中教师的课堂角色有哪些?正确答案:解析: -

第23题:

问答题请阅读以上《咬文嚼字》节选片段,并结合高中课文《咬文嚼字》全文,为其设计教学目标并说明教学方法。正确答案:

教学目标:

(1)分析和推敲关键字词的妙处,体会关键字词在语句中的重要作用。

(2)通过语句的推敲和使用体会情感态度的不同。

(3)指导学生在语句使用中能够更加精细化,反复斟酌,达到更好的写作和表达的目的。

(4)指导学生在语言运用中有创新精神,不落窠臼。

教学方法:

放手让学生通过各种形式的动手动脑活动来完成各项教学目标。本文的教学拟采用学生活动的方式进行,活动分为课前准备和课内讨论两大板块。解析: 暂无解析 -

第24题:

单选题CNKI输出检索结果有()A筛选记录

B筛选记录和阅读全文

C阅读全文

D阅读片段

E片段记录

正确答案: B解析: 暂无解析