阅读两位教师的教学实录(节选),完成问题。教师A:《林黛玉进贾府》教学实录(节选)(教师在导入环节运用幻灯片展示与《红楼梦》相关的图片,让学生对文章有初步的了解。)师:请大家听课文朗读录音。(播放朗读音频,学生认真倾听)师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现8个问题,学生按照顺序依次思考、回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。(用幻灯片呈现课文中的9个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片逐句呈现赏析结论)教师B:《祝福》教学实录(节选

题目

阅读两位教师的教学实录(节选),完成问题。教师A:《林黛玉进贾府》教学实录(节选)(教师在导入环节运用幻灯片展示与《红楼梦》相关的图片,让学生对文章有初步的了解。)师:请大家听课文朗读录音。(播放朗读音频,学生认真倾听)师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现8个问题,学生按照顺序依次思考、回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。(用幻灯片呈现课文中的9个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片逐句呈现赏析结论)教师B:《祝福》教学实录(节选)师:鲁迅的《祝福》是一篇发人深省的散文。它写出了中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁的社会现实。昨天我们已经了解了大意。下面我们来看一段电影,走进鲁迅的《祝福》。(播放电影《祝福》,大约15分钟)师:好,看完了。大家来说说你对祥林嫂这一人物的感受是什么。生1:可怜。生2:可悲。生3:被压迫。师:嗯,还有5分钟就下课了。这节课我们围绕电影《祝福》讨论得很热烈。大家说得也很好。你们再想想,我们是否还读到过相同内容的作品呢?请大家在《祝福》的背景音乐下,回想,一会儿来交流。师:好,快下课了,我们来总结一下。这个单元我们学了《林黛玉进贾府》和《祝福》《老人与海》三篇小说,大家对中外小说有了哪些认识?(学生回答,教师用幻灯片展示自己对中外小说的见解)师:好,今天我们的学习就到这里。今天的作业就是精选一篇自己喜欢的小说,给其中的某个人物写一封信。 问题:请指出两位教师在使用多媒体方面各自存在的问题,并简要解析。

相似考题

更多“阅读两位教师的教学实录(节选),完成问题。教师A:《林黛玉进贾府》教学实录(节选)(教师在导入环节运用幻灯片展示与《红楼梦》相关的图片,让学生对文章有初步的了解。)师:请大家听课文朗读录音。(播放朗读音频,学生认真倾听)师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现8个问题,学生按照顺序依次思考、回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。(用幻灯片呈现课文中的9个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片逐句呈现赏析结论)教师B:《祝福》教学实录(节选)”相关问题

-

第1题:

阅读《我用残损的手掌》教学实录(节选),回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

师:【A】我们的活动任务是“涵泳品味,体悟情感”。“涵”,就是没入水中,“泳”,即游泳。这个词表明我们应该怎样学习这首歌呢

生:反复朗读。

师:【B】对!反复朗读,反复品味,沉潜其中,才能捂得真味。这是学习语文的规律。请先允许老师按照自己的理解朗读这首诗歌,同学们要设身处地地倾听诗人内心深处的声音。(教师在音乐《神秘园》的配乐中深情背诵)

师:【C】你认为老师读得好的地方就试着学一学,不好的地方就改一丛.然后激情朗读两遍:读后请你告诉我们,你最想问的问题是什么,或者最深刻的感受是什么

【D】(学生激情吟诵)(屏显:话题一:最想问的问题;话题二:最深刻的感受)

以下对这段教学片段评析不正确的一项是( )。A、“活动任务”四个字体现了教学应该是以学生为主体的学习活动的教学思想

B、诗歌教学应该注重学生的朗读,故这里应把朗读权交给学生,教师示范容易限制学生的创造性理解

C、让学生“学一学”“改一改”,既体现了教师的自信,又体现了对学生主体性的尊重

D、在学生朗读后,以学生的“问题”和“感受”切入文本,符合学习规律,利于调动学生的积极性答案:B解析:本题考查教学实施。诗歌教学是让学生先读,还是教师先读,不能一概而论,而应该看效果。在这段教师实录中,“允许老师按照自己的理解朗读这首诗歌”给学生的感觉不同于居高临下的“范读”,给学生带来的是一种平等意识,“自己的理解”则是暗示给学生一种读书和朗读的方法。这位教师先读.创设了一种良好的氛围,帮助学生更好地理解诗歌内容和情感。整体来看,教学效果甚佳。故B项说法不妥,本题当选B项。 -

第2题:

阅读《与朱元思书》教学实录(节选),按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

师:请一位同学把课题写在黑板上。(学生纷纷举手,教师指定一位学生,学生上台板书)

师:(A)字写得还不错,笔顺正确,结构匀称,值得大家学习。

师:(B)再请一位同学当小老师,给全班朗读课文。

(学生纷纷举手,指定一位学生朗读,安排其他同学纠错)

师:这位同学读得还不错,其他同学听得很认真,纠正了几个读音错误,下面全班同学齐声把课文朗读一遍。(学生齐读)

师:通过大家的朗读,我似乎看到了课文中描绘的秀丽、壮美的景色。如果再注意情感,那就更好了,老师给大家示范以下。(教师范读)

师:我们再来朗读。朗读时,要想象天空万里无云,天和山都是青青的颜色。作者坐在船上,随流水飘荡。(C)(情不自禁地唱起来)船儿呦,你慢些走呀,慢些走,让我把这些美丽地福寿江看个够……(课堂里想起热烈的掌声,学生朗读)

师:(D)读得不错,大家看看,第一段是总写,还是分写?

生:是总写。

对画线部分的分析,不正确的是( )。A.评价内容具体,对全班学生书写具有引导作用

B.运用多种朗读方式,利于学生初步感知文本内容

C.即兴唱歌分散了学生的注意力,偏离教学重点

D.朗读后直接分析结构,缺乏过渡,略显突兀答案:C解析:知识点:阅读教学实施。在做教学实施评价题目的时候要注意以下两点:1、题干中的教学实施环节与新课标要求以及本堂课的教学目标是否贴合。2、题干中的教学行为是否符合学生学情,是否能够合理展开。

A项:教师评价学生有理有据,并作出相应的发展性评价,对全班学生的书写有引导作用。正确,排除。

B项:教师运用了学生齐读、教师示范读等方式,朗读方式多样化,“书读百遍,其义自见”,多种朗读方式有助于学生更好地理解文本内容。正确,排除。

C项:即兴唱歌能够发散学生思维,更好地想象课文中描绘的秀丽、壮美的景色。没有脱离教学重点。错误,正选。

D项:朗读后没有总结或者过渡性的语言,直接转入结构分析过于突兀,会让学生措手不及。正确,排除。 -

第3题:

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

教师利用大屏幕播放一组“自我简介”的演示文稿。播放结束后,再播放另外一组演示文稿。然后教师提出问题:这两组作品有什么不同?

学生会答出:第一组演示文稿作品从当前页面直接过渡到下一个页面,而另一组作品从当前页面到下一个页面之间有动画效果。

教师总结:在播放幻灯片时,可以在一张幻灯片过渡到下一张幻灯片之间加入“切换”效果,以增强页面动感。

引出课题——幻灯片的切换方式。

(二)新课讲授

教师讲解幻灯片的切换方式定义是指幻灯片播放时以什么方式出现。

任务一:设置幻灯片的切换方式

学生自主阅读教材并进行自主操作,为“自我简介”文件设置幻灯片播放时的切换效果。

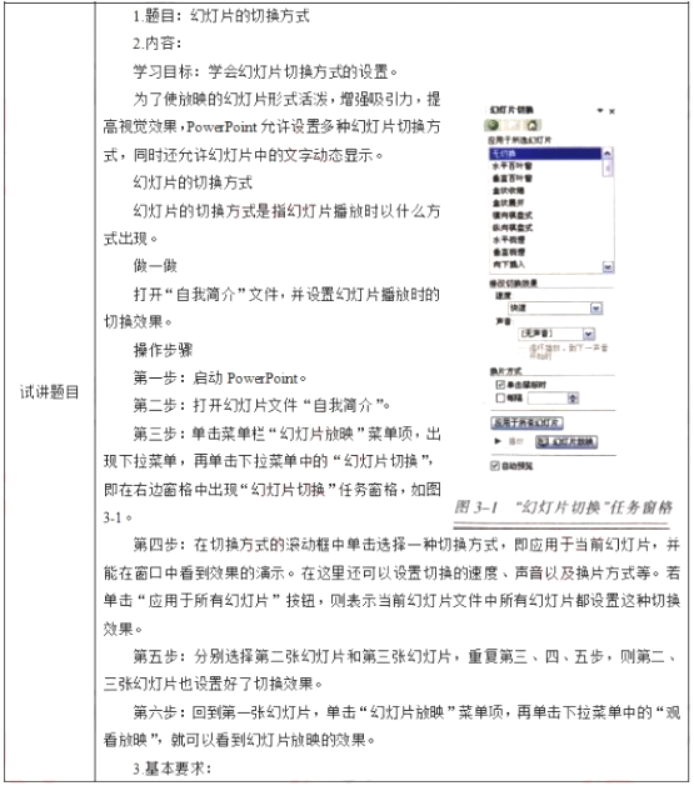

学生操作过程中,教师巡视指导。操作完毕后请学生上台演示并讲解操作步骤:在菜单栏中单击“幻灯片放映”菜单项,再在下拉菜单中选择“幻灯片切换”命令,在打开的“幻灯片切换”任务窗格中选择任意一种切换方式。教师对学生操作予以表扬。

任务二:设置速度、声音及换片方式

教师引导学生思考幻灯片除了可以设置切换方式之外,还可以设置哪些内容?学生通过观察“幻灯片切换任务”窗格会发现还可以对幻灯片切换的速度、声音以及换片方式进行设置。

接着教师让学生以同桌两人为单位,给他们5分钟的时间讨论并操作怎样设置幻灯片切换的速度、声音以及换片方式。教师在学生操作时进行巡视,对个别有疑问或者困难的给予指导,并在学生操作后请先完成的小组代表总结:首先选定幻灯片,然后打开“幻灯片切换”对话框,在“速度”列表框中选择“快速”,在“声音”列表框中选择自己喜欢的声音效果,换片方式勾选单击鼠标时复选框或者勾选每隔*秒复选框并对时间进行设置,最后单击“应用当前幻灯片”按钮。

最后教师提出问题在“幻灯片切换”对话框中设置好效果后,选择“应用于当前幻灯片”与“应用于所有幻灯片”,效果有什么不一样?学生操作后能够做出回答:选择“应用于当前幻灯片”是当前的幻灯片有效果;选择“应用所有幻灯片”指的是所有幻灯片都采用同样的过渡效果。

(三)巩固提高

对“自我简介”演示文稿的第二张幻灯片加入“鼓掌”的声音并设置每隔3秒自动切换。请学生以个人为单位独立完成,最后让学生评出优秀作品向全班学生展示出来。

(四)小结作业

1.老师以提问方式引导学生一起简单回顾本节课所学知识点。

2.请大家制作一个以“我的家庭”为主题的幻灯片,要求应用今天所学习的幻灯片切换方式并加入声音,改变速度,明天来与同学分享。

【板书设计】 答案:解析:

答案:解析: -

第4题:

教学《渔父》,教师要求学生多次读课文:第一遍在导入后自由朗读;第二遍在理解课文的基础上读出节奏;第三遍读出感情。对这一做法,分析正确的是( )。

A.有利于学生品味文章语言,感受形象,形成自己的情感体验与思考

B.学生多次朗读浪费时间,可播放录音,让学生更好地体会文章情感

C.在教师分析文本前就让学生朗读,不利于教师发挥教学的主导作用

D.朗读的要求具体明确,层次分明,实现了"背诵全文"的主要目标答案:A解析:本题考查教学实施环节朗读法的作用。语文课堂中朗读法是常用必要的学习方法。读中促悟,对学生理解语言文字,积累语言文字有很大的作用。

A项:题中教师的做法,符合朗读教学法实施的基本要求,有利于学生品味文章语言,感受文中思想感情。正确。

B项:此项中“浪费时间”的说法不正确,虽然有的文章也可播放录音,但是录音不能代替学生的朗读。学生的朗读是不可缺少的,在反复地诵读中才能帮助学生理解语言文字。错误。

C项:教师分析文本之前先让学生朗读,学生整体把握文章内容,形成自己的初步感知,有利于教师进行下一步教学,因此通过朗读是利于教师发挥主导性的。错误。

D项:朗读法的主要目的是为了加深学生理解文本,并且从诵读中积累语言文字,而不是为了达到“背诵全文”的目标。错误。 -

第5题:

阅读《与朱元思书》教学实录(节选),按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

师:请一位同学把课题写在黑板上。(学生纷纷举手,教师指定一位学生,学生上台板书)

师:(A)字写得还不错,笔顺正确,结构匀称,值得大家学习。

师:(B)再请一位同学当小老师,给全班朗读课文。

(学生纷纷举手,指定一位同学朗读,安排其他同学纠错)

师:这位同学读得还不错,其他同学听得很认真,纠正了几个读音错误,下面全班齐声把课文朗读一遍。(学生齐读)

师:通过大家的朗读,我似乎看到了课文中描绘的秀丽、壮美的景色。如果再注意一下情感,那就更好了,老师给大家示范一下。(教师范读)

师:我们再来朗读。朗读时,要想象天空中万里无云,天和山都是青青的颜色。作者坐在船上,随流水飘荡。(C)(情不自禁地唱起来)船儿哟,你慢些走呀,慢些走,让我把这美丽的富春江看个够……(课堂里响起热烈的掌声,学生朗读)

师:(D)读得不错,大家看看,第一段是总写,还是分写

生:是总写。

对画线部分的分析,不正确的是( )。A、评价内容具体,对全班同学书写具有引导作用

B、运用多种朗读方式,利于学生初步感知文本内容

C、即兴唱歌分散了学生的注意力,偏离教学重点

D、朗渎后直接分析结构,缺乏过渡,略显突兀答案:D解析:本题考查教学实施,主要考查考生对课堂教学设计的理解。A选项和B选项都是可取的课堂教学设计,有助于学生的学习。C选项教师情不自禁地唱了起来,在课堂教学中是不应该发生这种教师过于随性的教学行为,所以C选项正确。教师在朗读后自然地过渡到结构的教学是合理的,D选项错误,故选择D选项。 -

第6题:

教师将课上要提的问题呈现在PPT上,让学生回答,并随后展示答案,属于哪种教与学的活动()。

- A、教师提问,学生作答

- B、教师置境,学生体验

- C、教师引导,学生探究

- D、教师示范,学生模仿

正确答案:A -

第7题:

阅读下面一段教学实录(节选)回答问题。师:(赞叹的,语气上扬)这篇文章写得好不好啊?生:(异口同声)好!师:(试探的)最值得我们学习的是文章的形式还是……生:(齐声)内容!师:(满意地)好!接下来我们来学习这篇文章深刻而又富有哲理的内容!以下对这段教学片断评析错误的一项是()。

- A、问题设计低稚,不符合初中学生的年龄特点

- B、教师设置的第一个问题,属于判断式发问,学生无需思考,依靠教师语气即可判定答案

- C、教师设置的第二个问题,属于填空式发问,相比较而言具有较高的思维含量

- D、教学过程中的问题设置出发点应是教学目标,这两个问题,都忽略了教学目标

正确答案:C -

第8题:

教师利用图片、VCD机、录像机、视频、音频等呈现真实的事物与问题,作为学生探究的对象,属于哪项教学活动?()

- A、教师提问,学生回答

- B、教师示范,学生模仿

- C、教师讲解,学生接受

- D、教师引导,学生探究

正确答案:D -

第9题:

阅读《醉花阴》教学实录(节选),按要求答题师:学习本课我们主要完成三个活动:活动一,读好一首诗;活动二,梳理一首诗;活动三,背诵一首诗。首先,我们进行活动一"读好一首诗"。现在请大家自由朗读诗歌5分钟,准备朗读展示。(学生自由朗读)师:时间到。哪能同学来展示?(三位学生展示朗读)师:你们表现还不错。但是,语气还不够情深意切,表现不出词人对丈夫深深的思念。大家要体会词人的心情--新婚燕尔,夫妻情深,然而却被迫分离。大家要深刻领悟这种对丈夫的思念之情,带着这种感情去读。老师来给大家示范一次(教师范读)师:大家要用声音和气息来展示词人的这种感情。要尽量降低声音,放慢语速,自然流露情感。下面大家再次自由朗读,试着体会情感。对该教学实录的分析,正确的是()。

- A、运用朗读感知课文,符合诗歌教学的特点

- B、朗读指导系统全面,层次清晰,效果显著

- C、学生自由朗读后才范读,教学流程不合理

- D、朗读指导中,教师对情感基调把握不准确

正确答案:A -

第10题:

阅读下面一段教学实录(节选),回答问题。师:(赞叹的,语气上扬)这篇文章写得好不好啊?生:(异口同声)好!师:(试探地)最值得我们学习的是文章的形式,还是…生:(齐声)内容!师:(满意地)好!接下来我们来学习这篇文章深刻而又富有哲理的内容!以下对这段教学片段评析错误的一项是()。

- A、问题设计低稚,不符合中学生的年龄特点

- B、教师设置的第一个问题,属于判断式发问,学生无需思考,依靠教师语气即可判定答案

- C、教师设置的第二个问题,属于填空式发问,相比较而言具有较高的思维含量

- D、教学过程中的问题设置出发点应是教学目标,这两个问题,都忽略了教学目标

正确答案:C -

第11题:

单选题阅读下面一段教学实录(节选)回答问题。师:(赞叹的,语气上扬)这篇文章写得好不好啊?生:(异口同声)好!师:(试探的)最值得我们学习的是文章的形式还是……生:(齐声)内容!师:(满意地)好!接下来我们来学习这篇文章深刻而又富有哲理的内容!以下对这段教学片断评析错误的一项是()。A问题设计低稚,不符合初中学生的年龄特点

B教师设置的第一个问题,属于判断式发问,学生无需思考,依靠教师语气即可判定答案

C教师设置的第二个问题,属于填空式发问,相比较而言具有较高的思维含量

D教学过程中的问题设置出发点应是教学目标,这两个问题,都忽略了教学目标

正确答案: D解析: 对于这段教学实录中的填空式问题,教师把一个完整的句子分解成了两段,教师问上半段,学生回答下半段,是学生没有思维含量的参与。 -

第12题:

单选题教师利用图片、VCD机、录像机、视频、音频等呈现真实的事物与问题,作为学生探究的对象,属于哪项教学活动()A教师提问,学生回答

B教师示范,学生模仿

C教师讲解,学生接受

D教师引导,学生探究

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第13题:

阅读以下教学片段。回答问题。

(1)教师用幻灯片打出关于“物质与意识关系”的一段文字。

(2)教师对语段进行语法分析。

师:刚才同学们看了“物质与意识关系”的一段材料.一定有助于理解马克思所发现的人类历史发展规律。下面我们再来对这段文字进行一下语法分析,来进一步理清句子的层次。(教师点拨后,用幻灯片打出语法分析)

(3)朗读文段。

(学生思考1分钟后)

师:下面。我们结合自己的理解将这段文字齐读一遍。

(学生齐读)

这是某位高中语文教师在教学《在马克思墓前的讲话》第三段时的一段教学实录(节选),以下对其评析不正确的一项是( )。A、因本段在语言与内容上均有相当难度,故教师设计了以上三个环节来帮助学生理解

B、这一环节最大的问题在于频繁转换情境、使学生的思维缺乏连续性、稳定性

C、教师在创设一个情境、提出若干问题后,没必要一定要给学生留下思考时间

D、教师在教学过程中环环相扣、思路清晰。充分利用了课堂教学时间答案:C解析:【知识点】本题考查对教学内容设计的评析及对文本内容的理解。

【答案】C。

【解析】因本段在语言与内容上均有相当难度,故教师设计了以上三个环节来帮助学生理解。这一意图是值得肯定的。但是,这一环节最大的问题在于频繁转换情境.使学生的思维缺乏连续性、稳定性,其思维并未迅速随着教学情境的切换而随之转换。学习是通过思考进行的.没有思考就没有真正意义的学习,而思考问题需要一定的时间。一般而言,教师在创设一个情境、提出若干问题后,必须给学生留下一定的思考时间。思考时间如果偏短,学生的思维必然无法展开与深入,势必失之于肤浅散漫。这样,学生就容易被老师牵着鼻子走,使教学呈现支离破碎的状态。这堂课教学环节环环相扣、教学内容紧凑,虽然充分利用了课堂教学时间,但却因为过于追求紧凑、热闹,导致思考时间或过短或缺失,容易形成走过场现象。 -

第14题:

阅读《烛之武退秦师》教学实录(节选),回答问题。

片段一:

师:烛之武如何说服秦伯,课文中用了124个字,老师比他更惜字如金,只用了短短18个字.同学们可要好好看看。

(幻灯片显示:莫亡郑也,亡郑有益于晋,不利于秦,望君三思)

学生发出一阵笑声。

师:从大家的表情中可以看出,你们都觉得老师的说辞远远比不上烛之武啊。的确,古人曾盛赞过烛之武进谏的高超艺术。

(幻灯片显示)如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。春秋时祖此者甚多,此不特千古辞令之祖,亦千古处难济变之师也。拜服拜服。——明·魏禧《左传经世钞》

师:请同学们朗读第三段,并思考烛之武是如何说服秦穆公的。

片段二:

全班朗读第三段。

师:我们一起来学习烛之武是如何说服秦伯的。老师给大家提一个要求,请大家用“烛之武……,秦伯……矣”(幻灯片显示)的格式,来概括烛之武成功说服秦伯的几个阶段,以每一个句号为界。我们分成五个部分。首先我们一起来看看第一句话。

学生自读.思考问题。

生:烛之武说国家要亡,秦伯放松警惕矣。

师:概括很精当,老师也概括了一下,供大家参考。

(幻灯片显示:烛之武以退为进,秦伯戒心除矣)

师:剩下几句.请同学们认真思考,各小组再展开讨论,特别要关注幻灯片中所标注的红色词句.再按照上面规定的格式加以概括。

以上是两位教师对《烛之武退秦师》一课中进谏艺术的教学,以下分析不正确的一项是( )。A、片段一中、教师将一种通俗无力的说辞与烛之武的进谏进行对比,让学生对文本产生了强烈的探知欲望

B、片段二中、教师创造性地将学习难点分解,将几个阶段有效关联。既降低了学习的难度,又充分调动了学生的合作探究能力,还训练了学生的语言概括能力

C、片段一中,教师在调动学生的学习兴趣后,再辅以名家评论,激起学生自主解读经典文化的欲望。这样,教师激起了学生细心精读文本的兴趣

D、片段一中,教师采用“移位”法进行语言分析;片段二中,教师在教学过程中融合了听、说、读、写四种手段,比较而言,片段一的教学方式更胜一筹答案:D解析:对从教学片段可以看出,两位教师各采用了不同的教学方式对课文中体现出的进谏艺术进行了精当处理,都是精彩有效的处理方式,各有春秋,无孰优孰劣之分。故D项表述有误,当选。 -

第15题:

阅读《绿色蝈蝈》一课的教学实录(节选),回答问题。

师:课前我们已经布置了预习任务,下面,谁愿意把自己搜集到的关于作者法布尔的情况和大家进行交流 (学生简介作者的生平,一个学生讲述法布尔小时候观察昆虫入迷的小故事)

师:你为什么给大家讲这个故事 法布尔的什么精神品质对你产生了影响

生:法布尔对待生活、对待科学认真的态度给我留下了深刻印象。(师颔首表示赞许)

师:我们怎么完成课文的朗读

(学生讨论最后达成一致意见,希望师生合作完成。于是,教师和学生以自然段为单位,交替进行朗读)

师:现在,请大家合上课本,思考这篇文章所写的主要内容,并用一句话加以概括。

生:这是一篇小品文,主要介绍了蝈蝈的外形特征、食物习性等内容。(师予以肯定)

师:作者是如何引出绿色蝈蝈的 (明确:被蝉的哀号声引出)

师:蝈蝈究竟长什么样呢 (投影展示绿色蝈蝈的图片。师一边引导学生观察,一边进行介绍,并用投影打出有关蝈蝈外形特征和生活习性的文字,学生齐读,加以掌握)

师:好,我们对课文内容有了比较详尽的了解。下面,我们速读课文,将你认为文中最好的语句勾画下来,并简单批注理由。(学生速读,按教师要求完成任务)

生:我最最欣赏文章的第5自然段。

师:你找得太对了!你一定很希望把这一段读给大家听吧

(学生朗读)

师:你欣赏这一段的理由是什么呢 谈一谈.和大家交流一下你的见解。

生:这一段对蝈蝈捕蝉的描写非常精彩。蝈蝈非常勇敢,敢于以小治大。我要是像蝈蝈一样,勇猛无比,那该多好,就不会有人欺负我了。(学生哄堂大笑,发言的学生也不好意思地笑了,教师不置可否,微笑着示意学生坐下)

师:这是他的看法,很有个性,谁还能谈谈你自己欣赏这段文字的理由 (小组讨论,代表发言。学生分别说出了“生动传神的语言”“拟人手法的合理运用”“与鹰捕食云雀形成对比”等内容.教师一一肯定)

师:你认为这段文字究竟美在哪里 请用“首先”“其次”的表述方式有条理地进行概括。(学生总结,教师归纳)

以下对这段教学(节选)评析不正确的一项是( )。A、在整节课中,学生的活动占据了主要地位、师生成为彼此的倾听者和交流者

B、在阅读过程中,学生阅读较少,对文本内容解读有脱离阅读文本之嫌

C、在学生介绍作者法布尔之后,教师直接要求学生谈一谈应该学习他的什么精神,教师急于把自己的观点和认识强加给学生、比较生硬

D、对文本的鉴赏局限于第5自然段,体现了教师抓住重点段落进行重点赏析的教学思想答案:D解析:本题考查教学实施。分析教学实录,学生对第5段的鉴赏始于“下面,我们速读课文,将你认为文中最好的语句勾画下来,并简单批注理由”,显然教师的最初教学目的是引导学生对整篇课文中的“最好的语句”进行赏析。然而由于当学生提出自己最欣赏的内容是第5段时。教师的评价语是“你找得太对了”。这种评析的片面引导性导致学生的赏析实际上一直没有离开第5自然段。这是本次教学中的一大失误,故D项当选。 -

第16题:

阅读两位教师的教学实录(节选),完成第19题。

教师A:《背影》教学实录(节选)

师:朱自清的《背影》是一篇感人至深的散文。它抒发的父子之情感动着一代代中国人。昨天我们已经了解了大意。下面我们来看一段电视散文,走进朱自清的情感深处。

(播放电视散文《背影》,大约5分钟)

师:好,看完了。大家来说说你最感动的地方是什么。

生:视频里父亲帮儿子买橘子的场景挺让人感动的。

生:视频里的旁白、音乐与背影的画面搭配挺和谐,让人感受到父子情深。

师:嗯,还有10分钟就下课了。这节课我们围绕电视散文讨论得很热烈。大家说得也很好。你们再想想,在自己的生活中,是否有类似的情感体验呢?请大家在电视散文的背景音乐下,回想生活的点点滴滴,一会儿来交流。

教师B:《济南的冬天》教学实录(节选)

(教师在导入环节运用幻灯片展示与济南冬天相关的图片,让学生领略济南冬天之美)

师:请大家听课文朗读录音。

(播放朗读音频,学生认真倾听)

师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现8个问题,学生按照顺序依次思考、回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)

师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。

(用幻灯片呈现课文中的9个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片逐句呈现赏析结论)

师:好,快下课了,我们来总结一下。这个单元我们学了《春》和《济南的冬天》两篇散文,大家学会了哪些写景的技巧?

(学生回答,教师用幻灯片展示事先确定好的三点技巧)

师:好,大家要记住这些技巧。今天的作业就是运用这些技巧描写一段景物。

请指出两位教师在使用多媒体方面各自存在的问题,并简要评析。答案:解析:本题考查的是教学实施环节的教学资源利用。在进行本题作答时可从以下几方面进行考虑:1.正确识别和理解本题的的考点,即教学实施环节教学资源的利用。2.反复阅读材料,结合考点对材料中两位教师教学实施行为进行分析,并明确观点。3.运用相关理论结合材料对两位教师的行为进行评析。 -

第17题:

下面是某位高一教师教学偶函数时的教学片段,请详细阅读,然后回答问题。

师;同学们,前面我们学习了函数的基本性质——函数的单调性,今天我们将继续学习函数的基本性质:

(边口述边板书课题)函数的奇偶性

什么是偶函数呢?

(投影,老师同时口述)

师:请同学们齐声朗读一遍

生:(大家一起朗读)(略)

师:好!从这个定义看,偶函数有什么性质呢?请同学们4-5人一组,进行探索、讨论和交流,然后我们来交流探索结果

问题:

(1)该教师通过直接呈现偶函数定义的方式让学生获得概念,对此你有何看法?并说明理由。

(2)请对该教师的课堂提问作出评析。答案:解析:本题主要考查教学知识中教学过程的阐述。

1.阐述获得概念的方式,论述此方式的优缺点并提出相关建议。

2.从新课改理念出发评析该教师的课堂提问。 -

第18题:

教师利用图片、VCD机、录像机、视频、音频等呈现真实的事物与问题,作为学生探究的对象,属于哪项教学活动()。

- A、教室演示,学生观察

- B、教师示范,学生模仿

- C、教师讲解,学生接受

- D、教师置境,学生体验

正确答案:A -

第19题:

阅读以下教学实录(节选),回答问题。《我爱这土地》教学片段:(教师引导学生朗读品味艾青《我爱这土地》中的末句:"为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。"生1读得平淡。师请生2点评)生2:他最主要的是缺少情感,缺少一种泪水含在眼里的深挚爱国情。师:说得真好,你有这种情感吗?生2(摇头回答):没有!师:那么,我们一起来看大屏幕。(教师播放日本侵略我国东北,以及屠杀我国同胞的画面。)师:艾青写此诗正值祖国母亲惨遭蹂躏时,画面上就是当时的局部情况。下面,我们再请一位同学来读读这句诗。(学生情绪高昂,纷纷举手)(生3读得富有情感。师再请生2来点评)生2:他读得很有感情,但是他对朗读的停顿、重音处理还不是很好。(师就势引导,学生展开了对语气、语势、停顿、重音等朗读技巧的讨论。学生纷纷试读、纠正,再配合背景音乐齐读,课堂呈现高潮)请认真阅读以上教学片断,运用相关理论进行评析。

正确答案: 案例中,老师借助多媒体的氛围渲染,通过学生的互相评价,以及朗读技巧的点拨,引导学生不断地朗读,一步步体会诗人"为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉"中表现出来的深沉的情感。情感体会到了,对整首诗歌所表现的主题思想也就理解了,情感、态度和价值观的目标也就达成了。语文课上要书声琅琅,书声琅琅本身就是"语文味儿"的重要体现。学生在言语实践的朗读训练中参悟诗人的深厚感情,三维目标的达成了然无痕。 -

第20题:

在《方程的认识》一课提问,关于等式的性质你还想了解它什么?如果希望了解中上等水平学生以前知识的掌握程度,那么下列方法中比较适宜的是()

- A、将问题用幻灯片打在屏幕上,随机点名学生回答

- B、教师口述问题,随机抽查学生。

- C、将问题用幻灯片打在屏幕上,有针对性的提问中上等学生

- D、将问题打在屏幕上,让学生自由发言

正确答案:C -

第21题:

阅读以下教学实录(节选),回答问题。师:这一段可以划分为两大层次。请同学们在"悟"的基础之上读出课文的层次。女同学读第一个层次,男同学读第二个层次。(同学们朗读。教师点拨:第一个层次是写白杨的形态之美,第二个层次是写白杨的精神之美:前者是"实",后者是"虚")师:段中的第一层次有总说与分说,请同学们读第一个层次的内容,要求在总说与分说之间进行一个节拍的停顿。(学生朗读全段,体会段中更为细腻的层次)师:这段文字的第一层次主要在句子的限制语上表达作者的赞美之情,试读出它们的重音。(自由朗读,细细品味)师:这段文字的第二层次主要在句子成分的增加上表达作者的赞美之情,试读出"它们"的激情。(个别诵读,反复尝试)师:这段文字中有几个词写出了白杨的形象与性格,请同学们试将它们朗读出来。(同学们读出:力争上游,倔强挺立,参天耸立,不折不挠)师:你们看,大家在朗读之中就读好了课文,读懂了课文。现在请大家自由朗读课文,回味一下,看这样的朗读过程对自已有怎样的帮助。(同学们动情地朗读)以上教学实录片段是一位初中语文教师有关《白杨礼赞》一课的朗读教学设计,阅读并运用相关理论进行评析。

正确答案: 阅读教学离不开朗读。阅读教学的主心骨就是"读",语文能力"读"是根本。阅读教学一定要重视朗读教学,一定要非常关注课文内容的品读。《义务教育语文课程标准(2011年版)》中提到,"能用普通话正确、流利、有感情地朗读课文","各个学段的阅读教学都要重视朗读和默读"。基于课标理念编写的中学语文新教材,都对朗读提出了明确的训练要求。朗读,是文字、节奏和旋律的表层现象,属于感性认识,是认识的第一步;分析归纳,是对作品内容的深层的理解和领悟,属于理性认识,是对感性认识的深化。只有让学生反复朗读吟诵,加深对文字语言的感性认识,才能调动大脑中已有的语文信息和经验,进而把握文章的思想感情,这正是古人所说的"书读百遍,其义自见"。众所周知,文章之美,是语言美、意象美、音乐美、意蕴美、意境美的集中体现,学生审美能力的培养不可能一步到位,要分步进行。文章的语言美、意象美、音乐美属于感性认识范畴,而意蕴美、意境美则属于理性认识范畴。学生通过朗读获得感性印象,通过朗读积累丰富的感性认识和审美热情。这种审美热情还会诱发学生反复朗读的兴趣。朗读,还有利于提高学生的语言表现力。所以,我们要用大量的时间引领学生无拘无束地去读书、去感受、去体悟。这段朗读设计巧妙精细,不仅强调了朗读,而且十分巧妙地在朗读中穿插了感悟性的分析;不仅有朗读的要求,而且有听读的训练。这种教学设计所折射出来的课堂情境是立体的、美感的、高效的。 -

第22题:

单选题阅读一堂作文课“让学生的作文课在评说中练达——个性化表达训练”教学实录的导入环节,按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的) 师:[A]我发现,每次让大家写作文的时候,大家对记叙文的写作都能做到灵活应对,也能写出不少精彩篇章,但好像大家都不喜欢写议论文。今天就让我们来尝试解决这一问题,对大家进行一次议论文专题训练…… 生:啊! (课堂上一时陷入了嘈杂,学生之间交头接耳,哀叹声一片) 师:[B]嘘! (课堂安静了下来,学生纷纷好奇地盯着老师) 师(微笑):[C]不过不要着急。咱们先来看几张图片,看看你们还记不记得这是哪里?(教师出示幻灯片) 生(齐):《道士塔》。 师:[D]同学们太棒了。那今天就让我们再重新阅读这篇文章好吗? 对画线部分的分析,不准确的是( )。A教师如此设计教学目标,考虑了学生现状,体现了教学目标设计的针对性

B教师针对课堂情况,恰当利用声调的起伏,巧妙处理了课堂偶发情况

C根据学生反应,及时转换教学思路,缓解了学生的抵抗情绪

D重读课文的教学活动设计侧重阅读教学,与教学目标脱节

正确答案: B解析:

这是教学的导入环节,由教师设计的主题“让学生的作文课在评说中练达”可知,这位教师实际上是想让学生从书评写作中达到练习写作议论文的目的。故D项与教学目标脱节,说法欠妥。 -

第23题:

单选题阅读以下教学片段,回答问题。(1)教师用幻灯片打出关于“物质与意识关系”的一段文字。(2)教师对语段进行语法分析。师:刚才同学们看的“物质与意识关系”这一段材料,一定有助于我们理解马克思所发现的人类历史发展规律。下面我们再来对这段文字进行一下语法分析,来进一步理清句子的层次。(教师点拨后,用幻灯片打出语法分析)(3)朗读文段。(学生思考1分钟后)师:下面我们结合自己的理解将这段文字齐读一遍。(学生齐读)这是某位高中语文教师在教学《在马克思墓前的讲话》第三段时的一段教学实录(节选),以下对其评析不正确的一项是()。A因本段在语言与内容上均有相当难度,故教师设计了以上三个环节来帮助学生理解

B这一环节最大的问题在于频繁转换情境,使学生的思维缺乏连续性、稳定性

C教师在创设一个情境、提出若干问题后,没必要一定要给学生留下思考时间

D教师在教学过程中环环相扣,思路清晰,充分利用了课堂教学时间

正确答案: D解析: