下列说法中正确的是( )A.木炭燃烧后生成黑色固体B.铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中剧烈燃烧C.红磷在空气中不能燃烧D.硫燃烧后生成有刺激性气味的气体

题目

下列说法中正确的是( )

A.木炭燃烧后生成黑色固体

B.铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中剧烈燃烧

C.红磷在空气中不能燃烧

D.硫燃烧后生成有刺激性气味的气体

相似考题

更多“下列说法中正确的是( )A.木炭燃烧后生成黑色固体B.铁丝伸入盛有氧气的集 ”相关问题

-

第1题:

下列说法中不正确的是( )

A.在过氧化氢溶液的分解反应中,二氧化锰起催化作用

B.氧气的化学性质很活泼,在常温下能与所有物质发生化学反应

C.细铁丝在氧气里燃烧时,火星四射,生成黑色固体

D.用排水法可以收集不易溶于水的气体

B -

第2题:

下列实验现象描述正确的是( )A.磷在空气中燃烧,产生大量的烟雾

B.电解水的实验中,负极产生的气体能使带火星的木条复燃

C.在CO还原氧化铜的实验中,固体的颜色由红色变黑色

D.铁在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色的固体答案:D解析:A、磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,而不是烟雾,故选项说法错误.

B、电解水的实验中,与电源负极相连的试管内的气体体积多,能燃烧,故选项说法错误.

C、在CO还原氧化铜的实验中,生成铜和二氧化碳,会观察到固体的颜色由黑色变红色,故选项说法错误.

D、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成一种黑色固体,故选项说法正确.

故选:D. -

第3题:

?下列实验现象描述正确的是(?? )?A.磷在空气中燃烧,产生大量的烟雾

B.电解水的实验中,负极产生的气体能使带火星的木条复燃

C.在CO还原氧化铜的实验中,固体的颜色由红色变黑色

D.铁在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色的固体答案:D解析:A、磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,而不是烟雾,故选项说法错误.

B、电解水的实验中,与电源负极相连的试管内的气体体积多,能燃烧,故选项说法错误.

C、在CO还原氧化铜的实验中,生成铜和二氧化碳,会观察到固体的颜色由黑色变红色,故选项说法错误.

D、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成一种黑色固体,故选项说法正确.

故选:D. -

第4题:

判断下列说法是否正确,并改正错误的说法

(1)物质在空气中加热发生反应后,生成物的总质量必定等于反应物的总质量。

(2)蜡烛燃烧后质量减少,说明质量守恒定律不是普遍规律。

(3)细铁丝在氧气中燃烧后,生成物的质量比细铁丝的质量大,因此这个反应不

遵守质量守恒定律。

(1)正确,符合质量守恒定律。 (2)不正确,蜡烛燃烧时,参加反应的蜡烛和氧气的质量总和一定等于生成的水和二氧化碳的总和,一切化学反应都遵守质量守恒定律。 (2)不正确,这个反应遵守质量守恒定律,细铁丝在氧气中燃烧,是细铁丝与氧气发生了化学反应,根据质量守恒定律,反应后成生成物的质量,一定等于参加反应的细铁丝和氧气的质量总和,所以生成物的质量比细铁丝的大 。 -

第5题:

案例:

下面是某教师关于“氧气的性质”的教学片段。

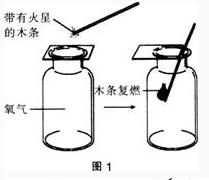

学生实验1:如图1所示,把带有火星的木条伸到盛有氧气的集气瓶中。

老师提问1:仔细观察,木条是否能够复燃?能够得出什么结论?

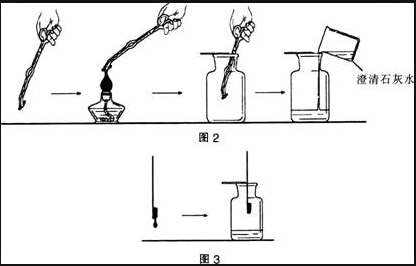

学生实验2:如图2所示,用坩埚钳夹取一小块木炭,在酒精灯上加热到发红.插入充满氧气的集气瓶里。燃烧停止后,取出坩埚钳,向集气瓶中加入少量澄清石灰水,振荡。

老师提问2:仔细观察木炭在氧气中燃烧的现象,加入澄清石灰水后,有什么现象发生,推测木炭燃烧后生成了什么物质。

学生实验3:如图3所示,点燃系在螺旋状细铁丝底端的火柴,待火柴燃尽时,插入盛有氧气的集气瓶中(瓶中预先加有少量水)。

老师提问3:仔细观察铁丝在氧气中燃烧的现象。

问题:

(1)上述教学过程有利于培养学生的哪些能力?

(2)该教学片段在选材上有什么意义?

(3)图1中的木条是否能复燃,说明了什么?图2中的实验有什么现象?此现象可推测出木炭燃烧后生成的物质是什么?图3中铁丝在氧气中燃烧有什么现象?为什么要预先在集气瓶中加少量的水?

(4)教师在规划、设计和实施科学探究活动时需要注意哪些问题?答案:解析:【知识点】化学实验、化学教学实施能力——氧气的性质

(1)培养学生的实验操作的能力,培养学生分析实验现象,得出实验结论的能力,培养学生观察、记录和表述的能力,培养学生初步形成科学探究的意识。

(2)学生能够通过氧气性质的学习,体会到化学视角是认识身边物质的一个重要的视角.化学研究物质时常常借助实验手段,实验中可以使用对比等科学研究方法.实验现象的观察是

有目的、有序的,实验现象与实验结论之间要有明确的逻辑关系。

(3)图1中带火星的木条在氧气中能够复燃,说明氧气能支持燃烧。

图2中木炭在氧气中剧烈燃烧,发出白光,放出热量。加入澄清石灰水后,澄清石灰水变浑浊,说明木炭燃烧后生成了二氧化碳。

图3中铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,反应后生成一种黑色固体物质。在集气瓶中加少量的水是为了防止燃烧过程中溅落下来的熔渣把集气瓶炸裂。

(4)教师在规划、设计和实施科学探究活动时应注意以下几方面的问题:

①探究活动的目标要与学生化学学习的进程相一致。在学习化学的起始阶段,学生的化学知识基础较差,化学的基本观念尚未形成,动手能力较差,此时的科学探究活动应主要以培养科学探究意识,促进学生化学学习兴趣的形成为主。化学课程学习后期的科学探究活动应承担较多的教学功能,应被赋予较多的目标要求和较高的价值追求。

②完整的科学探究活动要经常进行,但不宜过于频繁。完整的科学探究活动可以承载较多的教学价值,要经常安排和进行,但由于教学时间和学校条件等因素的限制,不能过于频繁,否则会造成教学课时的过分紧张。难以完成总体的教学任务。

③在日常教学中穿插“碎片式”的探究活动。“碎片式”的探究活动可以多角度、立体化地开展,让学生在日常的学习中,随时能参与科学探究活动,随时能体验到探究的方法和过程。