下面某教师为“抗日战争”一课设计的PPT: 问题: (1)请评价这幅PPT,并说明理由。(8分) (2)历史教师在设计和运用教学课件时应注意哪些问题 (8分)

题目

下面某教师为“抗日战争”一课设计的PPT:

问题:

(1)请评价这幅PPT,并说明理由。(8分)

(2)历史教师在设计和运用教学课件时应注意哪些问题 (8分)

问题:

(1)请评价这幅PPT,并说明理由。(8分)

(2)历史教师在设计和运用教学课件时应注意哪些问题 (8分)

相似考题

更多“下面某教师为“抗日战争”一课设计的PPT: ”相关问题

-

第1题:

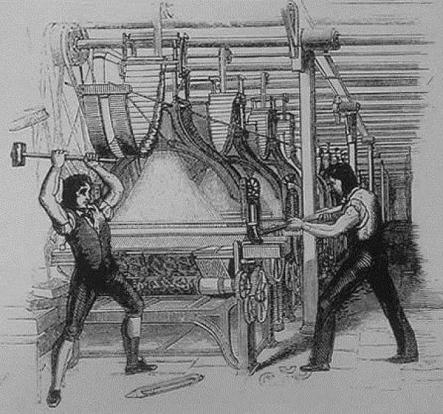

材料某教师在“马克思主义诞生”这一课的教学设计中,选择了下面的两幅画。

19世纪英国一家棉纱厂里的童工

19世纪英国工人捣毁机器

(1)请说明选用这两幅图的教学意图,并具体说明两图之间的关联。(8分)

(2)结合教学内容,运用这两幅图片设计两个课堂提问,并写出预设答案。(8分)答案:解析:本题考查图片教学法在初中历史教学中的运用。

历史知识的过去性特点表明,要认清历史,完全依靠教师叙述,是很难完成的,比较枯燥,学生的兴趣也不足。教师通过运用图片教学法,能使历史教学内容更加丰富多彩,激发学生们的好奇心和求知欲,提高历史课的教学效果,使学生更好更快地掌握知识。

课堂问题要具有针对性 、启发性、灵活性、连续性 ,精巧而有吸引力的提问不仅可以激发学生的学习兴趣,促进思维、培养能力,而且也是提高课堂教学效果的手段之一。 -

第2题:

材料:

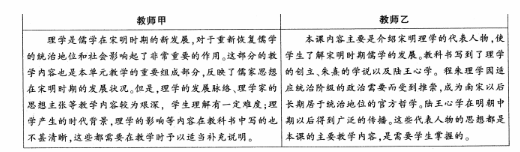

下面是两位教师对高中历史必修Ⅲ“宋明理学”一课的教材分析:

问题:

你认为这两位教师的教材分析哪个更为合理?请对他们的分析进行评述答案:解析:本课考察的是考生对教材分析的理解。

教材分析是说课内容的第一部分,也是教师备课,授课的前提。合理的教材分析应当包括以下几个方面内容:

(1)教材的版本、分册、专题、课时内容。不同版本的教材在编写思路及课程安排上略有不同,把握教材的版本与章节,有助于教师立足教材总体思路进行教学安排。

(2)课程的内容分析。教材分析应对本节课的内容进行梳理与分析,理清教材内容之间的内在逻辑联系。

(3)课程在教材中的地位与作用。本节课在教材中的地位如何,是开篇之课,还是终篇之作,是否在教材中起到承上启下的作用,都是教材分析应涉及的内容。

(4)课程的重点难点。教材分析还应指出本节课教材内容应突破的重点难点,这样才能做到对教材充分研究,有的放矢。

案例中的教师甲,对宋明理学的发展历程进行了极其详尽的阐述,但并未具体到本节课的内容当中,表述较为含糊不清。此外,教师甲在自己的教材分析中加入了对学生认知情况的分析,合理的教材分析不应包含这一方面内容,这是学情分析的内容。相对的,教师乙的教材分析更合理,明确了本节课的内容,分析了教材的内在组成部分,同时对本节课的教学重点进行了阐述。 -

第3题:

材料:

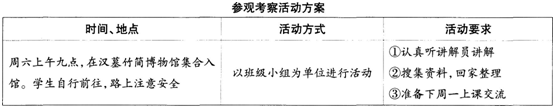

某青年教师在讲授“两汉的科技与文化”一课后,设计了一个参观考察活动的方案。

该教师将方案交给教研组长审阅,组长建议修改。

问题:

(1)这个参观考察活动方案的设计有何不足(8分)

(2)概述参观考察活动对于历史学习的主要作用。(8分)答案:解析:(1)该教师设计的参观考察活动方案存在以下几个方面的不足: ①该教师在组织此次参观考察活动之前,没有进行前期的准备工作。学生如果对参观考察对象没有初步的了解,将不利于本次参观考察活动目标的实现。

②在前往考察地的过程中,教师计划学生自行前往,虽然强调注意安全,但仍存在学生人身安全隐患问题。教师最好能够利用校车组织学生一起前往,这样能够保证学生的人身安全。

③在参观考察实施阶段,教师要求学生认真听取讲解员的讲解,但没有指明听取讲解的重点内容,容易造成学生在参观听讲过程中存在盲目性,不利于本次参观活动目标的实现。

④在参观后的搜集和展示资料阶段,教师布置的活动要求不够具体,缺乏实践指导性。

(2)参观考察活动是历史课外教学的重要形式,教师组织学生进行参观考察活动的作用主要包括以下几个方面:

①参观考察活动能够激发学生学习历史的兴趣。

②参观考察活动能够促使学生参与到教学过程中,提高学生的观察力和鉴赏力。

③参观考察活动能够加深学生对历史知识的理解,帮助学生掌握新的学习方式。 -

第4题:

材料:

某教师在“马克思主义诞生”这一课的教学设计中,选择了下面的两幅画。

问题:

(1)请说明选用这两幅图的教学意图,并具体说明两图之间的关联。

(2)结合教学内容,运用这两幅图片设计两个课堂提问,并写出预设答案。答案:解析:(1)教学意图:让学生通过图片了解l9世纪英国工人阶级悲惨的工作状况与反抗,进而理解马克思主义诞生的背景。 关联:由于工业资产阶级为榨取高额利润,降低生产成本而不择手段,使用更为廉价的童工和女工,因而导致男性工人收入下降甚至失业。开始了以捣毁机器为主的自发斗争。

(2)问题l:根据第一张图片分析这一时期童工现象之所以突出的原因

预设【答案】①工业的发展需要大量劳动力;②成年工人的工资低,需要儿童挣钱补贴家用;③使用童工可以降低成本;④童工便于管理。

问题2:第二张图片反映了当时英国工人斗争处于什么阶段他们为什么要采取这种斗争方式

预设【答案】自发斗争阶段,典型代表是卢德运动。他们没有认识到贫困的根源是资本主义的生产资料私有制。认为贫困的根源是机器。 -

第5题:

以下是某教师上《独特的韵味——中国画》一课的教学片段:

(1)教师利用PPT播放一系列中国画作品请学生欣赏,并且在学生欣赏结束后发表自己的意见和观点。

(2)教师讲述中国国画的发展历史。

(3)学生欣赏名家的国画作品,并且针对几幅重点作品进行讨论并以小组为单位谈谈体会。

(4)展示油画作品与中国画作品,进行对比鉴赏,并以小组为单位请学生谈谈不同画种各自的特点以及带来的不同的感受。

问题:结合案例分析本节课采用了哪些教学方法。答案:解析:本节课教学过程中先后采用了讲授法,直观感知法、讨论法、对比法。(1)教师首先采用PPT进行播放中国画作品,学生能够直观感受到中国画的魅力。

(2)教师采用了教学中常用的方法讲授法,讲解中国画的历史。

(3)教师组织学生进行小组探讨,采用了讨论法,让学生自由发表言论,小组交流过程中产生互动.提高学生积极性。

(4)教师将中外油画进行对比鉴赏,让学生谈谈各自特点和所带的不同感受.运用了对比法,使学生能够更深刻的了解到中外艺术绘画的不同特色。 -

第6题:

在《学校标志设计》一课中,合适的教学活动是( )。

A.教师设计,学生制作标志

B.师生探究,学生自主设计标志

C.教师提供设计范本,学生临摹

D.学生直接模仿其他学校标志答案:B解析:本题考查教学活动实施。《学校标志设计》一课属于设计?应用领域的课程,此领域课程主要是指运用一定的物质材料和手段,围绕一定的目的和用处进行设计与制作,传递与交流信息,改善环境与生活,逐步形成设计意识和实践能力的学习领域。“设计?应用”学习领域以形成学生设计意识和提高动手能力为目的。选项中B中,师生探究,学生自主设计标志。才能够实现此目标。B项正确。

A、C、D三项:均不能实现形成学生设计意识的教学目标,所以与题干不符,排除。 -

第7题:

《童年——设计六一节贺卡》一课中合适的教学活动是( )

A.教师设计构思,学生尝试制作

B.学生在探究的基础上设计并制作贺卡

C.教师提供贺卡范本,学生集体仿制

D.学生交换购买来的贺卡,相互祝福答案:B解析:A选项的内容以教师为主,这与“以学生为主体”的新课程理念是不相符的;C选项体现了师傅带徒弟的授课方式,也不是新课程提倡的教学活动方式;D选项的内容与本节课的主题不符。答案是B。 -

第8题:

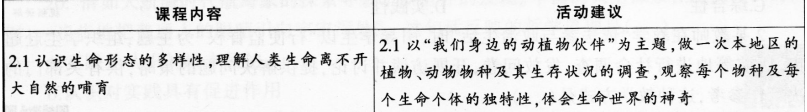

根据材料,按要求完成教学设计任务。

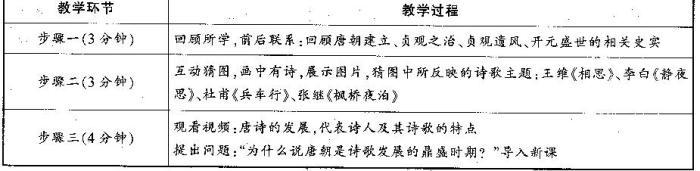

材料一下面是《义务教育思想品德课程标准(2011年版)》“自尊自强”主题中的内容节选。

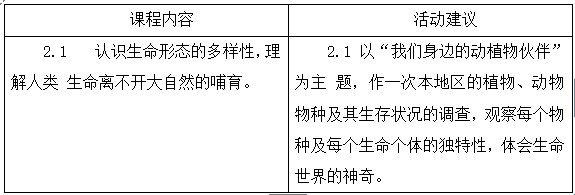

材料二某教师围绕“生命形态的多样性”这一课程内容,按照活动建议,设计了如下调查活动方案。

要求:请将上述活动方案中空缺的活动目标、活动过程、活动总结三处内容补充完整。答案:解析:(1)活动目标 ①了解本地区的植物、动物物种及其生存状况;理解每个物种及每个生命个体的独特性。②学会观察动植物。

③体会生命世界的神奇。

(2)活动过程

①布置任务

学生5-7人一组,观察身边的动物、植物(从动植物的外形、生活习性等方面进行观察,每小组做好记录,课上交流)。

观察的同时思考几个问题:对生命的看法,人与生命的关系,如何实现人与动植物的和谐相处。

②观察访谈

组织学生到动物园观察动物,并与动物园解说员进行交流访谈,了解老虎、狮子、猴子等动物的状况。

组织学生到农场去观察玉米、大豆、蔬菜等植物,并与农场员工交谈,了解这些植物的外形、习性等。

组织学生到花卉基地观察玫瑰、百合、吊兰、含羞草等花卉,并与花卉管理员交谈,了解这些花卉。

学生也可以观察自己养的小动物、小植物:猫、狗、小兔子、芦荟、水仙花等。

③课上交流(学生汇报)

动物:4、白兔(外形:红色的眼睛,长长的耳朵,短短的尾巴;生活习性:爱吃草、胡萝h;性情:温顺、警惕;和人的关系:小朋友特别喜欢,给人温暖、可爱的感觉)

植物:吊兰(外形:叶子垂直;生活习性:耐寒、耐旱;其他:长得很快、极易成活;和人的关系:室内布景,显得典雅、大方、活泼)

④回答问题

对生命的看法:多彩的生命构成了多彩的世界,每个生命都具有独特性。

人与动植物生命的关系:人要尊重和保护其他动植物,和动植物和谐相处。

如何实现和谐相处:保护环境。

(3)活动总结

学生通过观察与访谈的形式,了解了动植物的生存环境以及各个生命的独特性,体会到了生命的神奇,也了解了动植物和人类的亲密关系,逐步形成了尊重生命、与其他动植物和谐相处的意识。 -

第9题:

下面是某老师为《矛盾是事物发展的源泉》一课设计的教学目标。

问题:根据思想政治新课程的基本理论比较教学目标A、B的异同。答案:解析:(1)相同点:教学目标A和B设计的内容都包括了知识目标、能力目标和情感态度价值观目标的三维目标,且具有层次性。

(2)不同点:教学目标A的行为主体是教师,教学目标B的行为主体是学生;与教学目标A相比,教学目标B强调了行为过程;教学目标A中知识目标的内容设计错误,“能够运用矛盾的同一性和斗争性的辩证关系原理分析社会生活中的重大问题”属于能力目标,教学目标B内容设计正确。 -

第10题:

下面属于Office软件的有()

- A、Word

- B、Windows

- C、excel

- D、PPT

正确答案:A,C,D -

第11题:

下面是某历史教师在讲授《民族政权并立的时代》一课时的教学片段:教师A:“同学们,宋真宗的时候,辽军向北宋猖狂进攻……”。教师B:“当北宋和辽签订了澶渊之盟,刚刚安抚好辽以后,西夏又窜了出来……”。教师C://“我们北宋与辽议和”“我们北宋每年给辽岁币”。问题:请评价这几位老师的说法。

正确答案:在讲授辽宋西夏更替的知识点的时候,三位老师都采取了讲授法,并且,几位老师都融入了自己的情感态度及价值观:即在这段历史时期中,以北宋为主体,宋是正义并且是遭受侵略的。这种说法是不利于学生情感态度与价值观的形成的。随着当今时代和社会的变化,新课标要求培养具有社会主义核心价值观的公民。要求教师将正确的价值判断融入对历史的叙述和评判中,使学生通过历史的学习形成正确的、全面的世界观、人生观和价值观。这里以北宋为中心的价值观带着一些大汉主义情绪,与当今倡导的民族交流、融合的价值观相违背,不利于学生多角度全面地看待问题。因此教师应该注意自身的讲授,不应该把自身的情感代入到历史课中,需要学生站在历史的角度,全面地看待问题。 -

第12题:

问答题下面是某历史教师在讲授《民族政权并立的时代》一课时的教学片段:教师A:“同学们,宋真宗的时候,辽军向北宋猖狂进攻……”。教师B:“当北宋和辽签订了澶渊之盟,刚刚安抚好辽以后,西夏又窜了出来……”。教师C://“我们北宋与辽议和”“我们北宋每年给辽岁币”。问题:请评价这几位老师的说法。正确答案: 在讲授辽宋西夏更替的知识点的时候,三位老师都采取了讲授法,并且,几位老师都融入了自己的情感态度及价值观:即在这段历史时期中,以北宋为主体,宋是正义并且是遭受侵略的。这种说法是不利于学生情感态度与价值观的形成的。随着当今时代和社会的变化,新课标要求培养具有社会主义核心价值观的公民。要求教师将正确的价值判断融入对历史的叙述和评判中,使学生通过历史的学习形成正确的、全面的世界观、人生观和价值观。这里以北宋为中心的价值观带着一些大汉主义情绪,与当今倡导的民族交流、融合的价值观相违背,不利于学生多角度全面地看待问题。因此教师应该注意自身的讲授,不应该把自身的情感代入到历史课中,需要学生站在历史的角度,全面地看待问题。解析: 暂无解析 -

第13题:

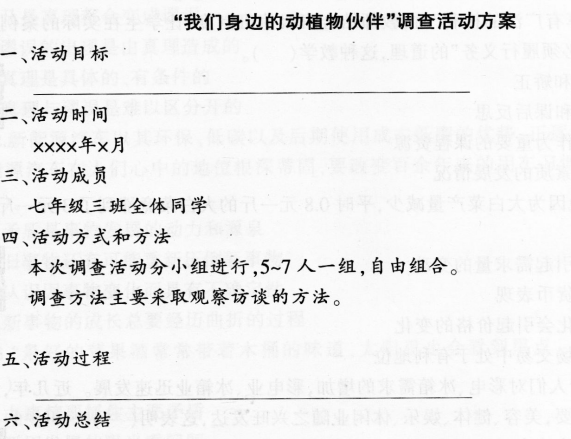

下面是某教师对“光耀千古的诗坛”一课所设计的导入:

问题:

(1)上述课堂导入的设计存在哪些问题? (8 分)

(2)教师在设计课堂导入时要考虑哪些因素? (8 分)答案:解析:积极的思维活动是课堂教学成功的关键,而富有启发性的课堂导入可以激发学生的思维兴趣,故教师应当注意通过课堂导入来引起学生对新知识新内容的热烈探求。课堂导入就是用简洁的语言拉开一堂课的序幕,随之进入课堂教学主体的过程。课堂导入是课堂教学的主要环节之一,一堂课导入的成与败直接影响着整堂课的效果。 -

第14题:

阅读下列材料并回答问题。

材料:

某实习生在对“统一多民族国家的巩固和发展”一课进行教学设计时,直接从网上下载了下面的《清时期全图》,准备用于教学。

?

问题:

(1)实习生的指导教师认为用这幅地图不合适,其理由是什么(6分)

(2)在历史教学中教师选择历史地图应注意哪些问题(10分)答案:解析:(1)指导教师认为用这幅地图不合适的理由:①地图不够清晰,同时地图中涉及的地理内容太多,不利于学生观察和使用。②地图没有体现清朝对西北、西南边疆和台湾地区的有效管辖。③选用的地图所属年代不具有代表性,清朝在不同时期疆域面积变化比较大,选用的地图应该体现统一多民族国家的巩固和发展历程。 ④地图中采用了许多现代地名,应该使用清朝时的相关地名。

(2)在历史教学中教师选择历史地图应注意以下问题:

①首先,历史教师选取的历史地图要符合学生的认知程度。历史教师在选择历史地图时要充分考虑教学实际需要与学生的具体情况,选择使用简明地图,方便教师对教学内容的讲授和学生的观察使用。

②其次,历史教师选取的历史地图能够发展学生的相关能力。教师选取的地图能够帮助学生提高阅读、分析、理解历史地图能力,发挥历史地图在教学中的应有作用。

③最后,历史教师选取的历史地图要符合教学的实际需要,具有权威性。历史教师应辨别历史地图的种类,注意历史地图中的古今对照信息,通过比较对照信息,明确历史教学需要用到的有效信息。历史教师应充分使用教科书中的地图,确保历史地图具有权威性。 -

第15题:

下面是某教师对《光耀千古的诗坛》一课所设计的导入

回答问题:

(1)上述课堂导入的设计存在哪些问题?

(2)教师在设计课堂导入时要考虑哪些因素?答案:解析:(1)好的导入能够起到凝神,点睛的作用。该老师在导入环节注意到知识的前后联系,也考虑到采取图片等教学资源来吸引学生兴趣,这是值得肯定的。但导入环节也存在问题。

首先,导入环节,只是对新课的导入,课堂教学的重点仍在于新课内容的教学。所以导语不宜过长,一般三分钟以内必须转入正题,该老师导入时间用了10分钟占到整个课堂的1/4,过长会喧宾夺主,不利于教学活动的开展和教学任务的顺利完成。

其次,步骤二没有体现有效性原则,导入的事例必须要和主题或者重点相联系,不要只和课文沾边。导入应该为教学服务,并有利于教学,与教学相隔甚远甚至无关的导入,是无效的导入。该老师的猜图游戏结束后并没有适时地提问,和本节课的教学脱离。

(2)为了更好的发挥教学导入的功能,历史教师要考虑导入设置和使用的原则。

①趣味性原则。教师应该掌握学生的心理特点,提高教学艺术,善于点燃他们学习历史知识的热情,发挥他们在学习中的主体作用。就一堂历史教学课来说,导语的趣味性直接影响着学生在教学活动中的参与程度,影响着教学目标的实现。

②衔接性原则。首先,导语应使学生将已知的历史和新知之间建立起实质性的联系。其次,导语要解决学生在学习历史新知前所出现的认知结构上的不协调,以及由新旧知识之间的差异造成的心理上的不协调。

③启发性原则。富于启发性的导语不仅能引导学生积极思维,主动发现问题,激发学生解决问题的强烈愿望,调动学生思维活动的积极性,促进他们更好地理解新教材,还能启发学生的想象思维,培养他们分析问题、解决问题的能力,扩大知识面,丰富知识结构。、

④有效性原则。导入必须要根据教学目标、教学重难点,以及结合学生情况来设计。导入的事例必须要和主题或者重点相联系,不要只和课文沾边。导入应该为教学服务,并有利于教学,与教学相隔甚远甚至无关的导入,是无效的导入。

⑤简短性原则。导语不宜过长,一般三分钟以内必须转入正题,时间过长会喧宾夺主,不利于教学活动的开展和教学任务的顺利完成。 -

第16题:

问题:以上是某小学英语教师为“We love animals”一课所设计的教案。请阅读并点评该教案,分析指出其优点与不足。(请用中文作答)(10分)答案:解析:(1)优点 ①通过歌曲,自然导入本节课的学习,激发学生的学习兴趣。

②组织游戏,对所学新知进行巩固,将图片与单词联系起来,使学生对单词的记忆更准确。进行结对活动,学生之间进行互动,照顾到了全体学生的学习,体现了面向全体学生的活动设计原则。

③运用PPT和音频进行教学,以多种方式呈现新知,提高了学生的学习效率。

(2)缺点

①缺少教学目标和教学重难点,整节课的目的不够明确。

②小学生注意力持续时间短,稳定性差,而在呈现环节中,以教师为主导,进行填鸭式教学,没有充分发挥学生的主体作用。

③在练习环节,活动设计多为语言操练,缺乏产出性活动,不利于学生语言运用能力的培养。 -

第17题:

某教师将七年级《鸟语花香》一课的教学目标设计为“学生能够使用毛笔、水、墨等工具材料表现出墨色层次”。此教学目标所属的维度是( )。A.过程与方法

B.知识与技能

C.情感、态度和价值观

D.认知与体验答案:B解析:这个维度属于知识与技能维度。 -

第18题:

某教师将七年级《鸟语花香》一课的教学目标设计为“学生能够使用毛笔、水、墨等工具材料表现出墨色层次。”此教学目标所属维度是( )。

A.知识与技能

B.过程与方法

C.情感态度与价值观

D.认知与体验答案:A解析:本题考查对教学三维目标的理解。知识目标,这里主要指学生要学习的学科知识(教材中的间接知识)、意会知识(生活经验和社会经验等)、信息知识(通过多种信息渠道而获得的知识)。技能,指通过练习而形成的对完成某种任务所必须的活动方式。在题干中“学生能够使用毛笔、水、墨等工具材料表现出墨色层次”突出的是知识与技能目标。A项正确。

B项:过程与方法目标主要包括人类生存所不可或缺的过程与方法。过程——指应答性学习环境和交往、体验。方法——包括基本的学习方式(自主学习、合作学习、探究学习)和具体的学习方式(发现式学习、小组式学习、交往式学习……)。在题干中并未体现,该选项排除。

C项:情感态度价值观目标主要从情感和价值观的维度指导教师在教育过程中应该达到的目标。与题干不符,排除。

D项:三维目标包括知识与技能、过程与方法、情感态度价值观这三个维度,认知与体验维度不属于三维目标。该选项错误。 -

第19题:

某教师在进行“活泼的黄绿色气体——氯气”第一课时教学时,在查阅大量资料的基础上,将教学内容设计成PPT课件(约50页)。在课堂上他根据每一张PPT进行讲解,整节课共有2次提问,几乎没有板书,遇到需要演示的实验时,播放实验视频,供学生观看。

问题:

(1)该教学过程的主要优点和缺点有哪些?(6分)

(2)演示实验的教学功能是什么?(6分)答案:解析:(1)该教学过程的主要优点: ①该教师运用了信息技术进行教学。通过多媒体将抽象的、难以直接观察和研究的内容进行了演示,有利于学生理解。给学生留下深刻的印象。

②氯气是一种有毒气体。有关氯气性质的探究实验全部通过实验视频来演示,避免了氯气对空气的污染,保证了学生安全。在一定程度上提高了学生的实验能力。

③该教师通过PPT呈现教学内容,增大了课堂容量,提高了教学效率。

该教学过程的主要缺点:

①该教师采用以讲授为主的教学方法,教学活动单一。整节课都是教师在讲,共有两次提问,师生互动少,学生处于被动接受知识的地位,不利于学生主体性的发挥。

②实验视频并不能代替真实实验。该教师将所涉及的实验全部以视频的方式呈现,不利于学生实验操作能力的提高。

③该教师的课堂教学过于依赖PPT。整节课教师只是按照PPT进行讲解,几乎替代了板书,不利于学生对知识的掌握和吸收。

(2)①认识论功能。演示实验是提出化学教学认识问题的重要途径之一,同时为学生认识化学科学知识、检验化学理论、验证化学假说提供了化学实验事实。

②方法论功能。演示实验是落实科学素养中的“过程与方法”目标的重要手段。演示实验可以使学生经历科学实验的一般过程,在一定程度上提高了学生的实验操作能力。学生通过观察教师的演示,明确实验的方法。

③教学论功能。教师通过演示实验能够激发学生的化学实验兴趣。演示实验是创设生动活泼的化学教学情境的重要手段,也是落实“情感态度与价值观”目标的重要手段。 -

第20题:

材料一 下面是《义务教育思想品德课程标准 (2011 年版 》“自尊自强”主题中的内容节选。

材料二 某教师围绕“生命形态的多样性”这一课程内容,按照活动建议,设计了如下调查活动方案。

根据材料,按要求完成教学设计任务。

要求:请将上述活动方案中空缺的活动目标、活动过程、活动总结三处内容补充完整。答案:解析:本题考查活动方案的设计,注意设计要结合学生的实际。 -

第21题:

根据材料,按要求完成教学设计任务。

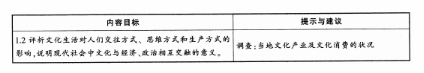

材料一下面是《普通高中思想政治课程标准(实验)》中“文化与生活”主题中的内容节选。

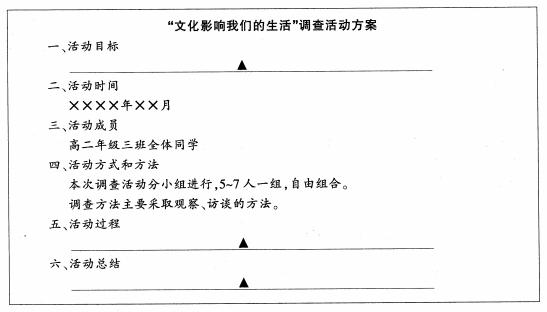

材料二某教师围绕“文化影响我们的生活”这一课程内容,按照活动建议,设计了如下调查活动方案。

根据材料,按要求完成教学设计任务。

请将上述活动方案中空缺的活动目标、活动过程、活动总结三处内容补充完整。答案:解析:本题考查的是调查活动方案的设计以及文化的影响相关知识。根据主题节选内容,通过学生对当地文化产业发展现状、企业文化创建、旅游景点建设以及当地居民文化消费情况的调查,分析文化对人的影响,以及文化与经济、政治的关系。 -

第22题:

某美术教师在上《小图形大品牌--标志设计》一课时,先讲解标志的作用、构成要素(10分钟),然后介绍标志的分类(10分钟),接着展示了不同标志设计作品并说明其创作意图(15分钟),在临近下课的时候,布置了为旅游团设计标志的作业。问题:请指出这节课存在的问题并提出改进建议。

正确答案: 这节课存在的问题主要在于:

①教师对于《小图形大品牌--标志设计》的课型认识不清,该课属于高中美术"设计·工艺"学习模块,而非"美术·鉴赏",所以侧重点不应放在知识讲述上,而是动手操作上。

②教师在一节课时间的安排上也不恰当。作为一节"设计·工艺"类型的美术课程,更多的时间应该放在锻炼学生的动手能力上,而不是一味讲解设计的相关理念等问题。

③教师在教学目标以及教学重难点的设置上也有一定的问题,"设计·工艺"学习模块的具体目标主要是"通过’设计·工艺’模块的学习,学生能够:①积极参与设计或工艺活动;②恰当地使用设计或工艺术语,从功能和审美的角度,以自己的观点评论中外两件以上的设计作品或工艺作品;③了解设计基础和主要设计类别的常识和基本技法,建立初步的设计意识;④灵活选用身边的材料,运用各种工具和加工方法,根据功能和审美要求,有创意地完成一件以上的设计作品或工艺作品;⑤以多种形式大胆地展示和交流,用口头或书面的形式对自己和他人的设计作品或工艺作品作出评价;⑥在设计与制作活动过程中表现出耐心、专注和计划性;⑦在研究性学习中,学会处理一个设计或工艺与其他学科相联系的问题",所以《小图形大品牌--标志设计》的教学目标应为"能够运用不同材料设计出相应标志",教学重点更应该放在培养学生的创新意识以及锻炼动手能力这两大方面。 -

第23题:

问答题某美术教师在上《小图形大品牌--标志设计》一课时,先讲解标志的作用、构成要素(10分钟),然后介绍标志的分类(10分钟),接着展示了不同标志设计作品并说明其创作意图(15分钟),在临近下课的时候,布置了为旅游团设计标志的作业。问题:请指出这节课存在的问题并提出改进建议。正确答案: 这节课存在的问题主要在于:

①教师对于《小图形大品牌--标志设计》的课型认识不清,该课属于高中美术"设计·工艺"学习模块,而非"美术·鉴赏",所以侧重点不应放在知识讲述上,而是动手操作上。

②教师在一节课时间的安排上也不恰当。作为一节"设计·工艺"类型的美术课程,更多的时间应该放在锻炼学生的动手能力上,而不是一味讲解设计的相关理念等问题。

③教师在教学目标以及教学重难点的设置上也有一定的问题,"设计·工艺"学习模块的具体目标主要是"通过’设计·工艺’模块的学习,学生能够:①积极参与设计或工艺活动;②恰当地使用设计或工艺术语,从功能和审美的角度,以自己的观点评论中外两件以上的设计作品或工艺作品;③了解设计基础和主要设计类别的常识和基本技法,建立初步的设计意识;④灵活选用身边的材料,运用各种工具和加工方法,根据功能和审美要求,有创意地完成一件以上的设计作品或工艺作品;⑤以多种形式大胆地展示和交流,用口头或书面的形式对自己和他人的设计作品或工艺作品作出评价;⑥在设计与制作活动过程中表现出耐心、专注和计划性;⑦在研究性学习中,学会处理一个设计或工艺与其他学科相联系的问题",所以《小图形大品牌--标志设计》的教学目标应为"能够运用不同材料设计出相应标志",教学重点更应该放在培养学生的创新意识以及锻炼动手能力这两大方面。解析: 暂无解析