材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“生活中的透镜”的内容标准为:“探究并知道凸透镜成像的规律。了解凸透镜成像规律的照相机、投影仪、放大镜中的应用。” 材料二图7为初中物理某教科书“生活中的透镜”一节中的某一演示实验装置和原理图。 材料三学生已经学习了光的折射定律和三条特殊光线的画法,知道生活中的透镜之一照相机的成像原理。任务: (1)简述投影仪成像特点。 (2)根据上述材料,请从教学目标、教学重点、教学过程三个方面完成“生活中的透镜”投影仪教学设计(不少于300字)。

题目

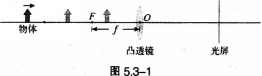

材料二图7为初中物理某教科书“生活中的透镜”一节中的某一演示实验装置和原理图。

材料三学生已经学习了光的折射定律和三条特殊光线的画法,知道生活中的透镜之一照相机的成像原理。

任务:

(1)简述投影仪成像特点。

(2)根据上述材料,请从教学目标、教学重点、教学过程三个方面完成“生活中的透镜”投影仪教学设计(不少于300字)。

相似考题

更多“材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“生活中的透镜”的内容标准为:“探究并知道凸透镜成像的规律。了解凸透镜成像规律的照相机、投影仪、放大镜中的应用。” ”相关问题

-

第1题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“光的反射”的内容要求为:“通过实验,探究并了解光的反射定律。”

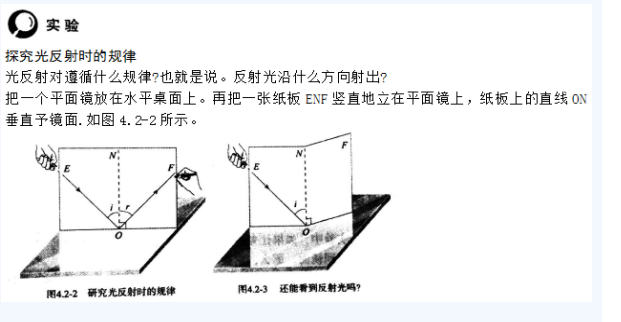

材料二义务教育八年级物理某版本教科书“光的反射”一节。关于“探究光反射定律时的规律”的探究实验如下:

材料三教学对象为义务教育八年级学生,已学过光的直线传播等。任务:

(1)简述光的反射定律。(4分)

(2)根据上述材料,完成“探究光反射定律时的规律”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。(24分)答案:解析:(1)在反射现象中,反射光线、入射光线和法线都在同一平面内;反射光线、入射光线分别位于法线两侧;反射角等于入射角。这就是光的反射定律。

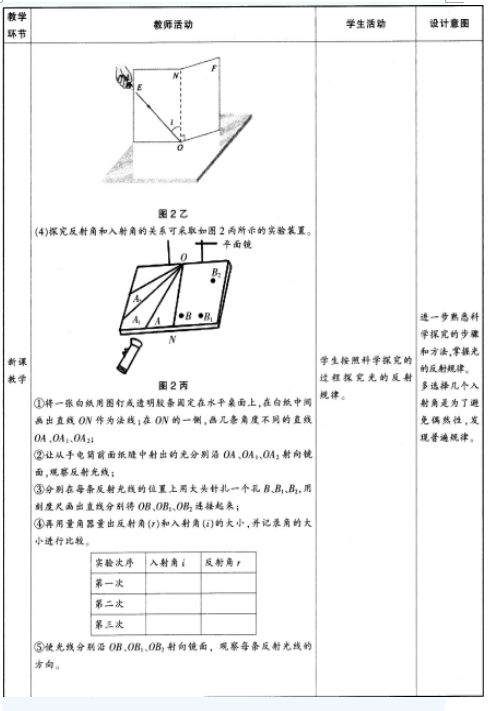

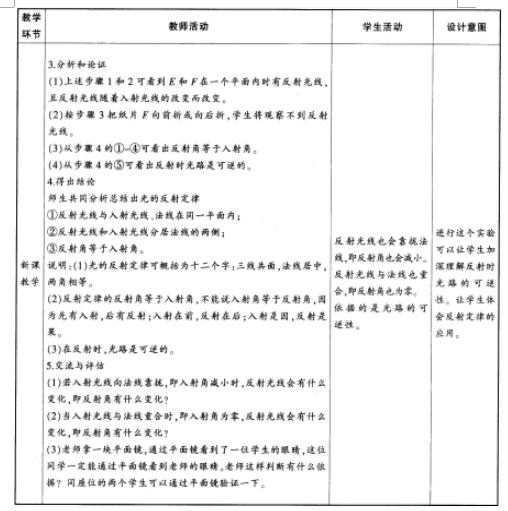

(2)教学设计如下:

一、教学目标

1.知识与技能

①了解光在一些物体表面可以发生反射。认识光反射的规律.了解法线、入射角和反射角的含义。

②理解反射现象中光路的可逆性,了解什么是镜面反射,什么是漫反射。

2.过程与方法

①通过实验,观察光的反射现象,体验和感悟我们是如何看见不发光的物体的。

②通过探究“光反射时的规律”,用实验的方法获得反射光线、入射光线和法线位置的关系,测量反射光线与法线、入射光线与法线的夹角,总结探究的结论,获得比较全面的探究活动体验,培养学生观察能力、信息收集和处理能力以及分析概括能力。

3.情感态度和价值观

在探究“光反射时的规律”过程中。提高科学技术应用于日常生活和社会的意识,并养成实事求是的科学态度。

二、教学重难点

教学重点:用科学探究的方法得出光的反射规律。

教学难点:从实验现象中总结出反射规律。以及应用光的反射规律来解释、解决一些实际问题。

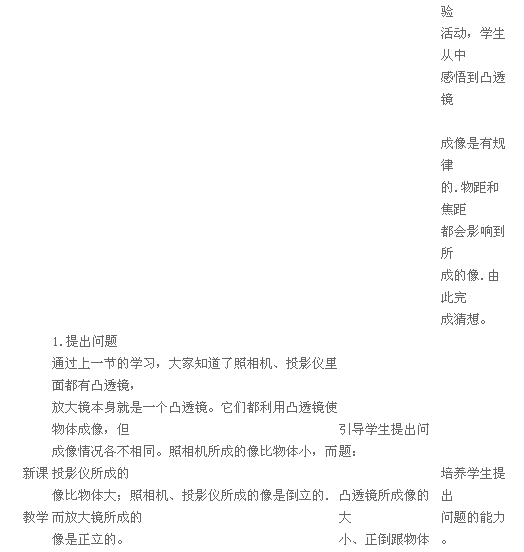

三、教学过程

-

第2题:

如图所示,小梦同学在“探究凸透镜成像规律”实验时,烛焰在光屏上成了一个清晰的像,下列说法正确的是( )。

A.利用这一成像规律可制成幻灯机

A.利用这一成像规律可制成幻灯机

B.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动

C.要使光屏上烛焰的像变小.只须将蜡烛靠近凸透镜

D.为了便于从不同方向观察光屏上的像.光屏应选用较光滑的玻璃板答案:B解析:由图知,蜡烛放在2倍焦距之外,此时成缩小、倒立的实像,照相机是根据这个原理制成的。而幻灯机是根据物距处于f和2f之间时,成放大、倒立的实像原理制成,故A选项说法错误。由于成的实像是倒立的,所以蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像就应该越向上移动,故B选项说法正确。要使光屏上的烛焰的像变小,蜡烛应远离凸透镜,故C选项说法错误。为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较粗糙的毛玻璃板,故D选项说法错误。故选B。 -

第3题:

摄影技术的基本原理来自“()”光学现象

- A、小孔成像

- B、凸透镜成像

- C、遥感成像

- D、针孔成像

正确答案:A -

第4题:

凸透镜成像中,若物距为2倍焦距,其成的像是()。

- A、倒立缩小实像

- B、倒立等大实像

- C、倒立放大实像

- D、不成像

正确答案:B -

第5题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。材料一:《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“电荷及其相互作用”的内容标准为:观察摩擦起电现象,探究并了解电荷间相互作用规律。材料二:某版本初中物理教材“观察摩擦起电现象,探究并了解电荷间相互作用”的实验器材有:丝绸、毛皮、橡胶棒、玻璃棒。材料三:教学对象为初中二年级学生,对摩擦起电现象、两种电荷及其相互作用规律,虽然在生活中有所了解,但可能是不全面的,而且印象不深。问题:(1)简述电荷间相互作用规律。(2)根据上述材料,请从教学目标、教学重难点、教学过程三个方面完成“观察电荷间相互作用和通过实验探究电荷间相互作用规律”的教学设计。(不少于300字)

正确答案: (1)电荷间相互作用规律同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 (2)教学设计如下:1.教学目标:(1)知识与技能:知道摩擦起电现象,知道两种电荷及它们间的相互作用,知道电量及其单位。(2)过程与方法:①培养学生学习电学的浓厚兴趣,发展学生的逻辑推理能力。②培养学生观察实验的能力及分析、归纳问题的能力。③锻炼学生积极参与、亲自动手操作、大胆思维的能力。(3)情感、态度与价值观:①培养学生良好的学习习惯。②培养学生的环境保护意识。 2.教学重点:培养学生学习电学的浓厚兴趣。认识摩擦起电现象及电荷间的相互作用规律。教学难点:自然界中只有两种电荷的确定。 3.教学过程:(1)摩擦起电现象演示引课:用干燥的手用力捋散开的塑料包装绳,引导学生,说出看到的现象。思考:当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子“飘”起来;如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花。这些现象发生的原因是什么?学生小实验:①用塑料尺、笔杆与头发摩擦,再靠近碎纸屑,观察现象。(纸屑被吸引)②用塑料梳子梳头发再靠近自来水,观察现象。(水流被吸引)摩擦过的塑料刻度尺跟不摩擦的塑料刻度尺有了不同的性质,物体有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电或者说带了电荷。用摩擦的方法使物体带电就叫做摩擦起电。 (2)两种电荷及电荷间的相互作用规律演示实验:有两根同样的玻璃棒、两根同样的橡胶棒,同时都用丝绸摩擦玻璃棒,使它带电,将一根放在支座上,用另一根玻璃棒的带电端靠近这根玻璃棒的带电端,观察发生的现象;然后都用毛皮摩擦橡胶棒,重做刚才的实验:再用丝绸摩擦过的玻璃棒和用毛皮摩擦过的橡胶棒,重做刚才的实验,并及时把观察到的现象记录下来。提出问题:从这些实验现象中能发现什么呢?告诉学生:人们发现带电物体凡是跟丝绸摩擦过的玻璃棒互相吸引的,必定跟毛皮摩擦过的橡胶棒互相排斥;凡是跟毛皮摩擦过的橡胶棒互相吸引的,必定跟丝绸摩擦过的玻璃棒互相排斥。就是说物体带的电荷要么跟丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同,要么跟毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷相同,没有第三种可能,自然界中只有这样两种电荷。为了研究方便,美国科学家富兰克林对这两种电荷做出规定:丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷叫做正电荷,毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷叫做负电荷。结论1:自然界中只有两种电荷。用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做正电荷;用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做负电荷。结论2:两种电荷的相互作用:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 -

第6题:

凸透镜成像中,物在焦点内,成()

- A、缩小的虚像

- B、缩小的实像

- C、放大的虚像

- D、放大的实像

正确答案:C -

第7题:

以下关于光学透镜焦距与成像说法,正确的是()。

- A、凸透镜成像的像距等于焦距

- B、凸透镜成像的像距大于焦距

- C、凸透镜成像的像距小于焦距

- D、凸透镜只能成虚像

正确答案:C -

第8题:

教师在写凸透镜成像原理的教案时,想查找有关凸透镜原理的资料,则教师应该设置的关键字是()。

- A、教案

- B、凸透镜成像原理教案

- C、凸透镜成像原理,教案

- D、凸透镜成像原理

- E、资料

正确答案:B,C,D -

第9题:

在研究凸透镜成像规律的实验中,将蜡烛放在透镜前某一位置后,在透镜的另一侧无论如何移动光屏,均不能成像,请你做出一个合理的解释并提出一个解决问题的方案。

正确答案: 蜡烛离透镜的距离太近(小于或等于透镜的焦距),因此不能在光屏上成像,应将蜡烛向远离透镜的方向移动并同时调整光屏与透镜间的距离,就能在光屏上成像了。 -

第10题:

单选题凸透镜成像中,若物距为2倍焦距,其成的像是()。A倒立缩小实像

B倒立等大实像

C倒立放大实像

D不成像

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题透镜成像中,能使物体成缩小实像的是()。A凹透镜

B凸透镜

C凹透镜和凸透镜

D环曲面透镜

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题在探究凸透镜成像规律的实验中,先用焦距为10cm的透镜甲进行实验.在透镜右侧的光屏上得到了清晰的缩小实像.接下来不改变发光体和凸透镜的位置,改用焦距为20cm的透镜乙继续进行实验,下列情形可能发生的是( ).A光屏向右移,能接收到清晰的缩小实像

B光屏向左移,能接收到清晰的放大实像

C光屏向左移,能接收到清晰的缩小实像

D无论怎样移动光屏,都接收不到清晰的像

正确答案: D解析:

D项,当用凸透镜甲进行实验时,成缩小的实像,说明物距大于20cm.当换成凸透镜乙时,此时物距可能在1倍焦距到2倍焦距之间,也有可能在2倍焦距之外,物距不可能小于l倍焦距;ABC三项,当物距在乙凸透镜的l倍焦距到2倍焦距之间时,向右移动光屏,得到倒立、放大的实像;当物距在乙凸透镜的2倍焦距之外时,向右移动光屏,得到倒立、缩小的实像. -

第13题:

阅读材料.根据要求完成教学设计任务。

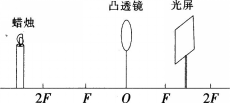

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“凸透镜”的内容要求为:“认识凸透镜的会聚作用和凹透镜的发散作用。探究并知道凸透镜成像的规律。了解凸透镜成像规律的应用。”材料二义务教育八年级物理某版本教科书“凸透镜”一节,关于“探究凸透镜成像的规律”的演示实验如下:

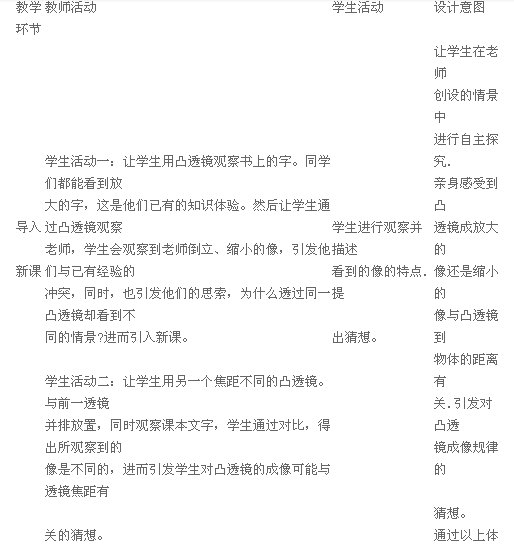

探究凸透镜成像的规律

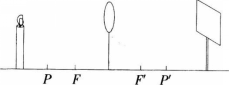

我们可以把物体放在距凸透镜较远的地方.然后逐渐移近,观察成像的情况。由于凸透镜对光的偏折程度跟透镜的焦距厂有关系,所以研究物距u的变化时,焦距可能是个应该注意的参照距离。比如.我们可以注意观察物距等于、大于或小于一倍焦距、二倍焦距……时,物体成像的情况(图5.3-1)。

材料三教学对象为义务教育八年级学生,已学过光的直线传播、反射、折射等内容。任务:

(1)简述凸透镜成像的规律。(4分)

(2)根据上述材料,完成“探究凸透镜成像的规律”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。(24分)答案:解析:(1)凸透镜成像的规律:

当物距大于二倍焦距时,成倒立、缩小的实像。当物距等于二倍焦距时,成倒立、等大的实像。当物距大于一倍焦距小于二倍焦距时。成倒立、放大的实像。

当物距小于一倍焦距时。成正立、放大的虚像。

(2)教学设计如下:

一、教学目标

1.知识与技能

①理解凸透镜的成像规律。

②知道凸透镜成放大、缩小实像和虚像的条件。

2.过程与方法

①能在探究活动中,初步获得提出问题的能力,体验科学探究的全过程和方法。

②通过对凸透镜成像现象的观察分析,总结出凸透镜成像规律,并用列表的方法归纳出凸透镜成放大或缩小、正立或倒立、实像或虚像的条件,培养从物理现象中归纳科学规律的方法。

3.情感态度与价值观

①通过研究凸透镜成像的实验以及对其成像规律的分析,有意识地渗透辩证唯物主义观点。

②通过探究活动,提高学>--j兴趣,学生增强了对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理,勇于探究日常生活中的物理学规律。

二、教学重难点

重点:探究凸透镜成像规律。

难点:科学探究中实验数据的处理和分析。

三、教学过程

{图9} -

第14题:

如图所示的凸透镜成像的装置中,F、F/点到凸透镜的距离均等于焦距。P,P/点到凸透镜的距离均为2倍焦距,若保证图中的烛像与透镜的位置保持不变,移动光屏找像,则能在光屏上看到一个( )。

A.倒立等大的实像

A.倒立等大的实像

B.倒立缩小的实像

C.倒立放大的实像

D.正立放大的虚像答案:B解析:由题可知,物距U>2f,当移动光屏满足f第15题:

透镜成像中,能使物体成缩小实像的是()。

- A、凹透镜

- B、凸透镜

- C、凹透镜和凸透镜

- D、环曲面透镜

正确答案:B第16题:

凸透镜成的像是没有规律的。

正确答案:错误第17题:

物体位置于凸透镜第一主焦点上,不能成像。

正确答案:正确第18题:

凸透镜成像中,物在焦点外,两倍焦距内,成()

- A、缩小的虚像

- B、缩小的实像

- C、放大的虚像

- D、放大的实像

正确答案:D第19题:

观看电影使用的3D眼镜主要应用的光学原理有()

- A、偏振

- B、分色

- C、凸透镜成像

- D、小孔成像

正确答案:A,B第20题:

关于凸透镜成像的说法,正确的是()

- A、只能成放大的实像

- B、只能成倒立的实像

- C、不能成虚像

- D、实像、虚像都可能形成

正确答案:D第21题:

单选题在探究凸透镜的成像规律时,把蜡烛放在凸透镜前30cm处,光屏上可接收到倒立缩小清晰的像。则该凸透镜的焦距可能为()。A10cm

B15cm

C20cm

D30cm

正确答案: B解析: 蜡烛经凸透镜成倒立缩小的像,物距大于两倍的焦距,所以凸透镜的焦距小于15cm,因此答案为A。第22题:

单选题凸透镜成像中,物在焦点外,两倍焦距内,成()A缩小的虚像

B缩小的实像

C放大的虚像

D放大的实像

正确答案: C解析: 暂无解析第23题:

单选题凸透镜成像中,物在焦点内,成()A缩小的虚像

B缩小的实像

C放大的虚像

D放大的实像

正确答案: D解析: 暂无解析