你本节课的难点是什么呢?你是如何克服的?

题目

你本节课的难点是什么呢?你是如何克服的?

相似考题

更多“你本节课的难点是什么呢?你是如何克服的?”相关问题

-

第1题:

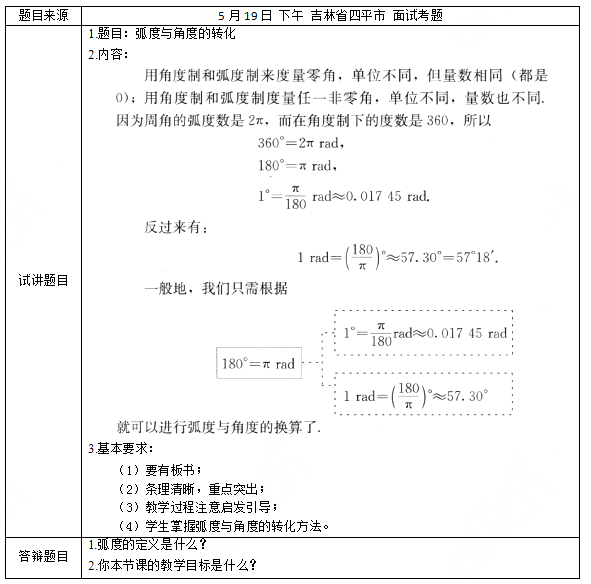

高中数学《弧度与角度的转化》

一、考题回顾

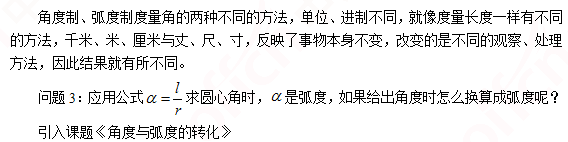

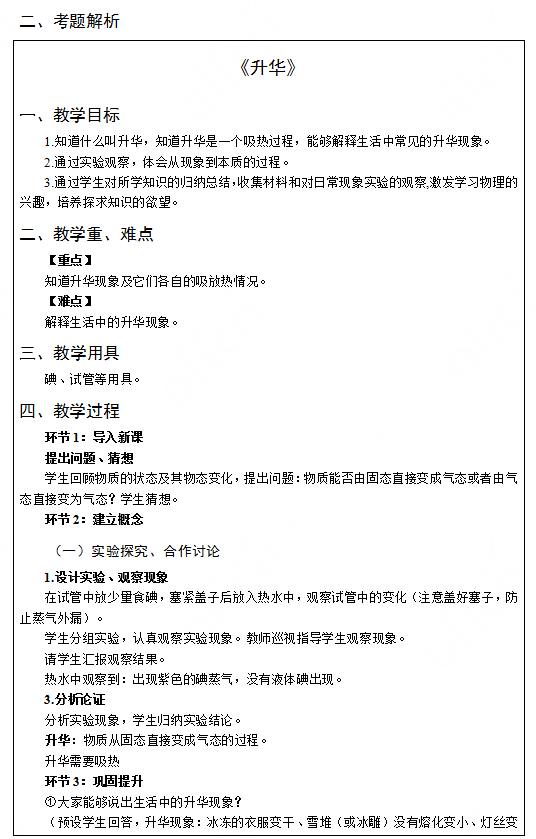

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

问题1:我们已经知道角的度量单位是度、分、秒,它们的进率是60,角是否可以用其他单位度量呢?是否可以采用10进制?

问题2:角的弧度制是如何引入的?为什么要引入弧度制,好处是什么?角度制与弧度制的区别与联系?

(四)小结作业

小结:本节课你有哪些收获

作业:同桌互相给出角度或者弧度,另一个人进行转化

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.弧度的定义是什么?

2.你本节课的教学目标是什么?答案:解析:1、所谓“弧度的定义”就是说,1弧度的角大小是怎样规定的? 我们知道“度”的定义是,“两条射线从圆心向圆周射出,形成一个夹角和夹角正对的一段弧。当这段弧长正好等于圆周长的360分之一时,两条射线的夹角的大小为1度。那么,弧度又是怎样定义的呢? 弧度的定义是:两条射线从圆心向圆周射出,形成一个夹角和夹角正对的一段弧。当这段弧长正好等于圆的半径时,两条射线的夹角大小为1弧度。比较一下,度和弧度的这两个定义非常相似。它们的区别,仅在于角所对的弧长大小不同。度的是等于圆周长的360分之一,而弧度的是等于半径。简单的说,弧度的定义是,当角所对的弧长等于半径时,角的大小为1弧度。

2、【知识与技能】能正确进行角度与弧度的换算,熟记特殊角的弧度数。

【过程与方法】在合作探究的学习过程中,养成合理表述、科学抽象、规范总结的思维习惯,逐步在探索新知过程中锻炼推理的能力和数学知识的运用能力。

【情感态度价值观】进一步加强对辩证统一思想的理解,提高归纳概括总结能力,体会数学与生活的紧密联系。 -

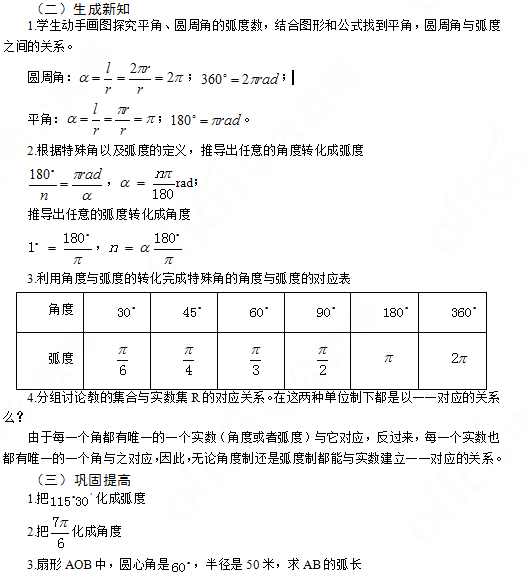

第2题:

说说你本节课的教学目标?【教学设计】答案:解析:根据课程标准和教材分析,我设置了如下的教学目标:

①知道消费的类型,理解各个消费类型之间的区别。

②逐步提高参与经济生活的能力,学会理智消费。

③树立正确的消费观念。 -

第3题:

在本节课的教学过程中,你是如何设计探究位置关系?【教学设计问题】答案:解析:在教学过程中,我是根据学生认知的顺序,通过观察―猜想―讨论――再观察―再猜想―再讨论,一环扣一环的教学。让学生分组讨论,充分参与,自己建立概念,深刻的体验使学生感受到获得新知的乐趣,从而达到本节课的教学目标。 -

第4题:

本节课的教学重难点是什么?答案:解析:“硬水和软水”主要是介绍硬水和软水的概念、区分方法以及硬水软化的方法。通过前面知识的学习以及生活经验,学生已经知道未净化的水含有不溶性的杂质,但是还不清楚水中可能因含有可溶性杂质而是不同的水,该阶段的学生已有一定的生活经验非常容易把无色透明的水与纯水混淆,同时该阶段学生的抽象思维还不够成熟,不容易建立硬水与软水的区别,因此结合本节内容和学生情况,确定本节课的重难点是知道硬水和软水的区别以及区分硬水和软水的方法。 -

第5题:

本节课中,你是如何运用情境设置法的?答案:解析:教学中,我充分运用了情境设置法,具体是这样操作的:在朗读课文的基础上,教师借助多媒体播放荷花的图片,学生对照图片和课文,用自己的话说说荷叶和荷花的样子。另外,让学生默读课文,想象画面,再对照图片描述画面,更进一步带领学生走入意境中去。这样有助于学生感受荷花的美,体会作者的情感。 -

第6题:

本节课的教学重点是什么?为了突出重点你将采用何种教学方法?答案:解析:重点是:五次信息技术革命的具体内容。

我将通过视频、游戏、小组合作探究的方式开展本节课的教学。 -

第7题:

本节课你设置的教学三维目标是什么?【教学设计】答案:解析:美术课程标准中,关于教学目标明确指出从以下三个维度进行阐述,即:知识与技能、过程与方法、情感、态度和价值观。本节课我所设置的三维教学目标也正是从这三个维度出发,分别是:

知识与技能目标:了解“韵味”是中国特有的审美标准之一,感受中国水墨画独特的韵味和情感表达,掌握中国画的表现技法。

过程与方法目标:能够巧妙的运用作画工具和方法,正确表达墨与彩的变化效果。初步掌握以破墨法为主要墨法,并以抽象为主要表现形式的创作方法。

情感、态度和价值观目标:提高审美素养,从而更加关注生活,热爱生活,培养集体合作精神,发挥想象力和创造力。 -

第8题:

本节课开头你采用了猜谜的方式,为什么要这样设计?答案:解析:在课程导入部分,设计了猜谜的游戏,通过对计算机的描述,让学生猜测。这样做不仅可以激发学生学习的兴趣,还能为下面学习阅读篇章奠定基础。 -

第9题:

你本节课的教学目标是什么?答案:解析:【知识与技能】

学生能够独立插入艺术字、图片,并调整其格式,绘制出美观的标题。

【过程与方法】

学生通过动手操作,归纳总结出插入艺术字、调整格式的方法和步骤。

【情感态度与价值观】

通过小组合作,感受与他人互相帮助、讨论交流的乐趣,增强集体荣誉感。 -

第10题:

为什么说拟态交流是语言表达的难点?表现是什么?你认为如何克服?

正确答案: 首先,拟态交流存在于广播电视节目的虚拟语境中。虚拟语境,既包括情景的虚拟,也包括交流的虚拟。节目主持人不论节目制作或传播语境是在播音间或演播室内,还是在播音间或演播室以外,广播节目只要没有开通热线,电视节目只要没有嘉宾,观众的参与,传播对象同样也不在节目录制或传播现场,这些情况下的播音主持,无论场合大小,其语言交流的语境都是虚拟的。

其次,虚拟语境中的语言活动实质上是一种单向传送,不可能得到受众直接、及时的反馈。所谓“拟态交流”,就是模拟交流状态之意,而不是典型的实际意义上的交流。这种虚拟语境的消极作用会使有声语言发生异化,即人们批评的广播电视中那些没有交流意味的空洞的“声音流”。有些播音员或主持人在虚拟语境中“目中无人”心中也无人,语言像“念书”一样,或“自己叨叨”,言谈话语间缺少交流的情态,毫无交流感可言。

克服虚拟语境中拟态交流的难点,可以从三方面入手:一是通过播音学理论中的“对象感”建立虚拟语境中交流的信念;二是通过对语言声音形式的调节,运用语气的变化及停顿技巧使拟态交流获得富于交流状态的语言效果;三是适应特定的对象的心理需求、接受能力和接受习惯,调节有声语言。

(1)掌握“拟态交流”的心理技巧,化“目中无人”为“心中有人”。

(2)运用“给予感”和“倾听感”,构成双向交流的语言效果。

(3)适应传播对象的特点,增强拟态交流的有效性。 -

第11题:

单选题本节课中,你是如何运用情境设置法的?正确答案: A解析: -

第12题:

问答题为什么说拟态交流是语言表达的难点?表现是什么?你认为如何克服?正确答案: 首先,拟态交流存在于广播电视节目的虚拟语境中。虚拟语境,既包括情景的虚拟,也包括交流的虚拟。节目主持人不论节目制作或传播语境是在播音间或演播室内,还是在播音间或演播室以外,广播节目只要没有开通热线,电视节目只要没有嘉宾,观众的参与,传播对象同样也不在节目录制或传播现场,这些情况下的播音主持,无论场合大小,其语言交流的语境都是虚拟的。

其次,虚拟语境中的语言活动实质上是一种单向传送,不可能得到受众直接、及时的反馈。所谓“拟态交流”,就是模拟交流状态之意,而不是典型的实际意义上的交流。这种虚拟语境的消极作用会使有声语言发生异化,即人们批评的广播电视中那些没有交流意味的空洞的“声音流”。有些播音员或主持人在虚拟语境中“目中无人”心中也无人,语言像“念书”一样,或“自己叨叨”,言谈话语间缺少交流的情态,毫无交流感可言。

克服虚拟语境中拟态交流的难点,可以从三方面入手:一是通过播音学理论中的“对象感”建立虚拟语境中交流的信念;二是通过对语言声音形式的调节,运用语气的变化及停顿技巧使拟态交流获得富于交流状态的语言效果;三是适应特定的对象的心理需求、接受能力和接受习惯,调节有声语言。

(1)掌握“拟态交流”的心理技巧,化“目中无人”为“心中有人”。

(2)运用“给予感”和“倾听感”,构成双向交流的语言效果。

(3)适应传播对象的特点,增强拟态交流的有效性。解析: 暂无解析 -

第13题:

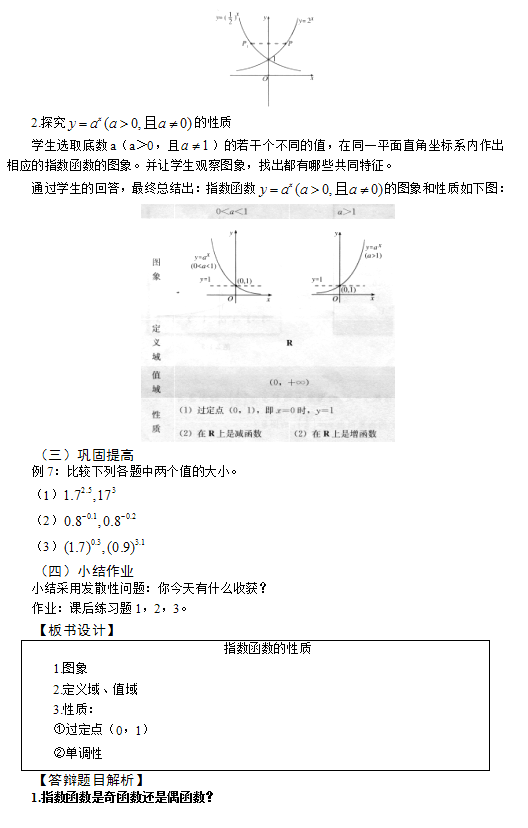

2.说说本节课的重难点。答案:解析:1、非奇非偶函数,虽然指数函数的定义域关于原点对称但其函数图象既不关于原点对称又不关于y轴对称。故是非奇非偶函数。但是当两个指数函数的底互为倒数时,这两个函数的图象关于y轴对称,在讲授过程中可能会有小部分学生对此发生知识混淆。要强调函数的奇偶性是对函数自身而言。

2、【重点】

指数函数图像、性质及其运用。

【难点】

指数函数图像、性质及其运用。 -

第14题:

你认为这节课重点是什么,难点是什么?【数学专业问题】答案:解析:本节课的重点是根据行、列确定物体的位置。

难点是能够在具体的情景中,根据行、列来确定物体的位置。 -

第15题:

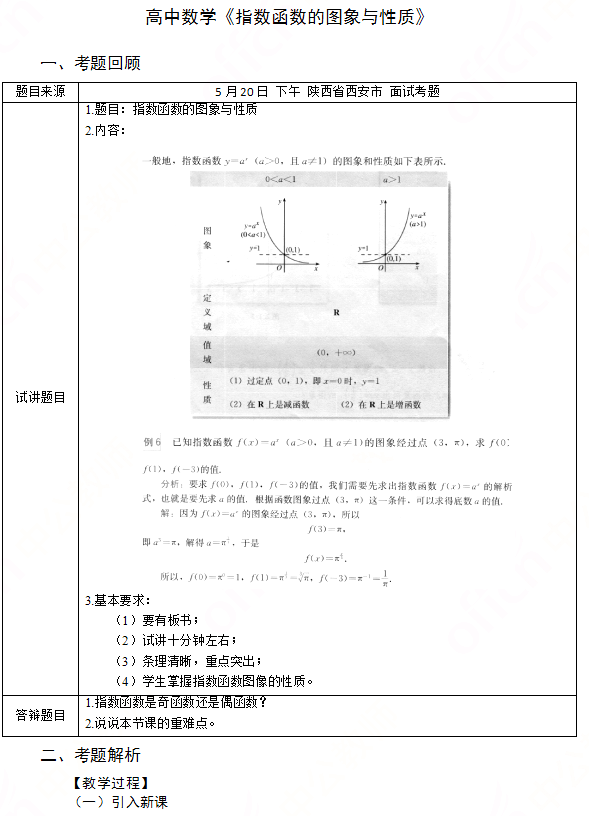

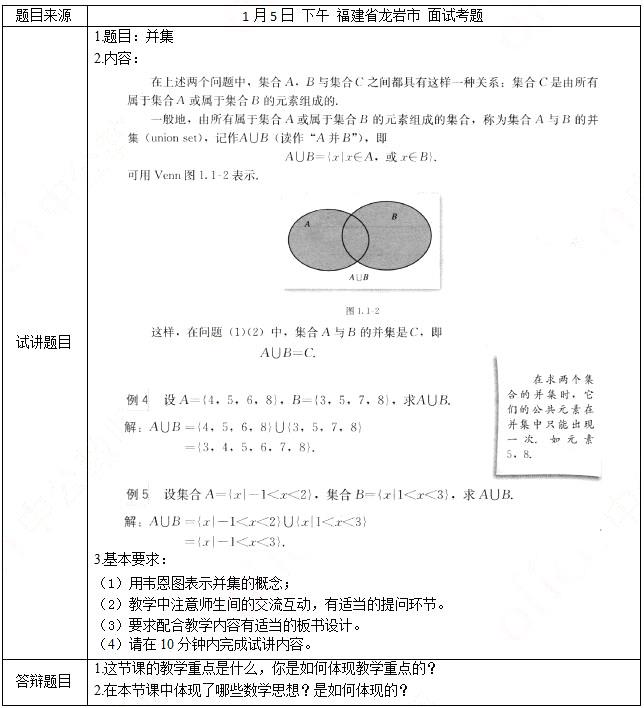

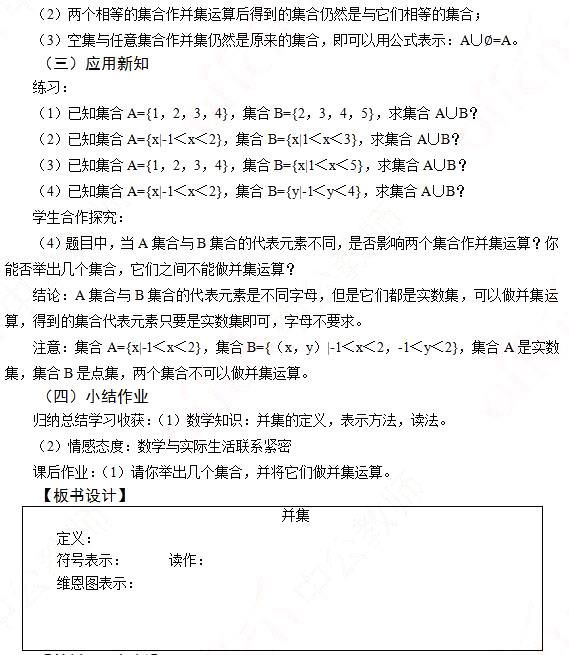

高中数学《并集》

一、考题回顾

1.这节课的教学重点是什么,你是如何体现教学重点的?.

2.在本节课中体现了哪些数学思想?是如何体现的?答案:解析:1.

理解并集的概念,会求两个集合的并集。在教学的过程中,采用学生独立思考和合作探究的学习方式,得出并集的定义,并理解代表元素用不同字母代替,并不影响它们之间作并集运算。

2.

数形结合的思想,在得到并集的定义后,通过维恩图向学生直观的展示并集运算的意义。 -

第16题:

本节课你运用了任务驱动法,任务驱动法在使用的过程中要有几个步骤,分别是什么?答案:解析:任务驱动教学法是一种建立在建构主义教学理论基础上的教学方法,属于启发式的、探究式的学习,适合培养学生的自学能力、分析能力和解决问题的能力。任务驱动教学法主要包括呈现任务、教师导学、明确任务、完成任务和完成情况评价几个环节。 -

第17题:

【答辩题目解析】

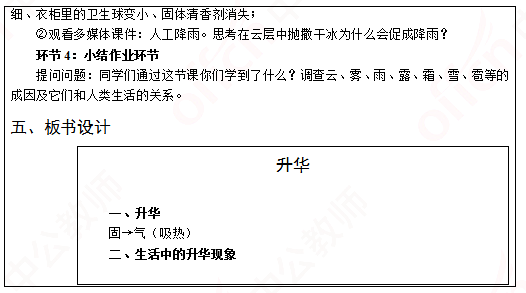

1. 请你简述一下物态变化。

2. 这节课的教学难点是什么?你是如何突破的?答案:解析:1、固体、液体、气体是物质存在的三种状态。

1.熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化;要吸热。

2.凝固:物质从液态变成固态的过程叫凝固;要放热。

3.汽化:物质从液态变为气态的过程叫汽化,汽化的方式有蒸发和沸腾;都要吸热。

4.液化:物质从气态变成液态的过程叫液化,液化要放热。使气体液化的方法有:降低温度和压缩体积。(液化现象如:“白气”、雾、等)

5.升华和凝华:物质从固态直接变成气态叫升华,要吸热;而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放热。

2、这节课的教学难点就是利用所学升华和凝华的知识来解释生活中的升华、凝华现象。由于升华和凝华现象在日常生活中非常常见的现象。在学生已经知道了什么叫升华和凝华以后。首先我让同学们说一下他们在生活中遇到的升华和凝华现象,根据学生的回答,我会一一给出解释,帮助学生理解,并且纠正学生的一些不正确的认识,接着我会出现一些非常典型的例子如日光灯变黑等,让学生判断和解释之后,我会进行归纳总结。最后再通过多媒体出示一组升华和凝华在生活中的应用例子,让学生彻底的理解深化和凝华,以及突破本节课的难点。 -

第18题:

说一说你本节课是如何导入的,为什么要这样导入?【教学设计】答案:解析:本节课我运用了展示图片的方法进行导入。具体做法如下:

运用图片的方式导入,通过多媒体展示图片,请学生猜一猜这个图片代表什么。学生自由回答后,教师最后总结:这个图片代表绿色消费。教师以此导入今天的新课《绿色消费》。

导入环节所用的图片正是绿色消费的标志,和本课内容联系紧密,运用图片的方式进行导入,生动形象,有助于吸引学生的注意力,激发他们学习的兴趣。 -

第19题:

本节课的重难点是什么?【教学设计类】答案:解析:重点:金属的活动性顺序及置换反应。因为金属的活动性顺序是中学化学学习比较重要的一个规律,与后面要学习的置换反应直接相关,是将要学习的金属性、原电池正负极判断等知识的基础。

难点:理解金属的活动性顺序及置换反应。因为比较金属的活动性顺序涉及到的元素较多记忆负担较大,而置换反应则是学生接触到的一个新概念,没有知识基础。 -

第20题:

在本节课你用了哪些教学方法,使用这些教学方法的原因是什么?【教学实施】答案:解析:情境教学法、活动教学法、小组讨论法等教学方法。

本课以学生的小组探究活动和教师的点拨指导为主。学生在实践活动中自己体验、感悟、发现。教师应对学生的活动提供情境,并加以指导,充分调动学生的积极性,尽量让更多的学生参与到活动中来。在与学生的交流中,教师应针对学生思想认识中的误区和盲点进行点拨指导,重在观念的提升,而不是强行灌输。 -

第21题:

你认为本节课的教学重点是什么?你的设计思路是什么?【教学设计问题】答案:解析:本节课的教学重点是让学生体会乐曲的情感,并能够根据乐曲的情感来进行歌曲的演唱。我是通过让多次反复聆听歌曲,并进行听音乐绘画活动,来感受歌曲的内容,并通过观看分小组讨论编配舞蹈动作来感受歌曲的情感,通过这几种方式来多方面了解歌曲的情绪,再让学生们跟随钢琴伴奏来进行歌唱。 -

第22题:

属于责备性问题的提问是()。

- A、“你当时感觉如何,是高兴还是生气呢?”

- B、“单位里的人如何看?家人如何看?你自己的看法又如何呢?”

- C、“既然你知道自己不对,干吗当初还要那么做呢?”

- D、“你为什么想要不停洗手呢?”

正确答案:C -

第23题:

问答题说说你本节课的教学重难点是什么?正确答案:解析: