案例: 某版本教材中的“空气有哪些成分”片段:【观察活动】 请你协助老师完成或观察老师演示下面的实验。 【实验2-1】 ?[结论]通过上面的实验现象,你得出什么结论? __________________________________________________ 问题: (1)实验成功的关键在于________。 (2)实验中(Ⅱ)、(Ⅳ)观察到的实验现象是 (Ⅱ)________________;(Ⅳ)________________。 实验中产生(Ⅳ)的原因是: (Ⅴ)_____________

题目

【观察活动】

请你协助老师完成或观察老师演示下面的实验。

【实验2-1】

?

[结论]通过上面的实验现象,你得出什么结论?

__________________________________________________

问题:

(1)实验成功的关键在于________。

(2)实验中(Ⅱ)、(Ⅳ)观察到的实验现象是

(Ⅱ)________________;(Ⅳ)________________。

实验中产生(Ⅳ)的原因是:

(Ⅴ)________________。

(3)[实验2-1]中得出的结论是________________。

(4)本教科书片段的呈现方式体现了哪些化学教材设计理念?

相似考题

参考答案和解析

(2)(Ⅱ)红磷燃烧,发出黄光,并冒出白烟;(Ⅳ)水从烧杯被吸进集气瓶,水的体积约占集气瓶体积的五分之一;(Ⅴ)消耗的气体跟余下的气体体积比为1:4;

(3)氧气约占空气体积的五分之一;

(4)本教科书片段强化了实验教学,体现学科特色,提高学生的实验能力;创设了丰富的教学情境和多样化的学生活动,促进了学生学习方式的转变;实验的设置提高了学生的科学素养;体现了义务教育课程的基础性和启蒙性;紧密联系了学生的生活和社会现实,服务于学生的发展。

解析:(1)该实验属于测定空气中氧气含量的实验,要保证实验成功,需要满足下列条件:装置气密性要好;红磷稍过量,可以充分消耗氧气;点燃红磷后要迅速插入集气瓶并塞紧瓶塞,等瓶内气体完全冷却后再打开止水夹;。

(2)(Ⅱ)中的现象是红磷在空气中燃烧,发出黄光,并冒出白烟;

(Ⅳ)在打开止水夹之后,由于集气瓶内外存在压强差,水会从烧杯被吸进集气瓶,由于空气中的氧气体积大约占21%,因此水的体积约占集气瓶体积的五分之一;

(Ⅴ)解释看到的现象,可知红磷燃烧消耗的气体跟余下的气体体积比为1:4;

(3)根据该实验得到的结论即:氧气约占空气体积的五分之一;

(4)结合义务教育阶段化学课程基本理念答题,该部分教材的设计主要是从实验的角度培养学生,并且结合了学生日常接触的“空气”,因此可以结合课程基本理念的第3、4、5点来答题,分别是:

③注意从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的生活情境和社会实践中感受化学的重要性,了解化学与日常生活的密切关系,逐步学会分析和解决与化学有关的一些简单的实际问题。

④让学生有更多的机会主动地体验科学探究的过程,在知识的形成、相互联系和应用过程中养成科学的态度,学习科学方法,在“做科学”的探究实践中培养学生的创新精神和实践能力。

⑤为学生创设体现化学、技术、社会、环境相互关系的学习情境,使学生初步了解化学对人类文明发展的巨大贡献,认识化学在实现人与自然和谐共处、促进人类和社会可持续发展方面所发挥的重大作用,相信化学终将为创造人类更美好的未来做出重大的贡献。

更多“案例: 某版本教材中的“空气有哪些成分”片段: ”相关问题

-

第1题:

培训教材介绍的版本是( )。

A.24项版本

B.17项版本

C.21项版本

D.19项版本

正确答案:A

-

第2题:

刘某在公众号“案例观止”上署名“法的囚徒”发表题为“法院如何做出强制利润分配最高法院案例”一文。某出版社的《最高法院公司法案例集》收录该文,某教材编写单位将该文反映的案例作为典型案例编入《公司法案例教程》,“法治纵横”公众号转载了该文。下列哪一说法是正确的?( )A.刘某署名方式不合法

B.“法院如何做出强制利润分配最高法院案例”在某出版社的《最高法院公司法案例集》中被正式发表

C.某教材编写单位可以使用该案例且无需支付费用

D.“法治纵横”公众号转载该文构成侵权,因为未经刘某和“案例观止”同意答案:C解析:本题考查著作权。在A选项中,著作权人有署名权,其可以自由署名,所以该选项错误。在B选项中,在著作权人通过网络发表之际已被正式发表,所以该选项错误。在C选项中,最高法院的判决不属于著作权法意义上的作品,某教材编写单位可以直接使用相应案例,C选项正确。在D选项中,“法治纵横”未经著作权人同意而转载,侵害了其信息网络传播权,构成侵权行为。但是,仅刘某是著作权人,“案例观止”不享有相应权利,“法治纵横”转载并不需要“案例观止”的同意。所以D选项错误。

-

第3题:

刘某在公众号“案例观止”上署名“法的囚徒”发表题为“法院如何做出强制利润分配?最高法院案例”一文。某出版社的《最高法院公司法案例集》收录该文,某教材编写单位将该文反映的案例作为典型案例编入《公司法案例教程》,“法治纵横”公众号转载了该文。下列哪一说法是正确的?( )A.刘某署名方式不合法

B.“法院如何做出强制利润分配?最高法院案例”在某出版社的《最高法院公司法案例集》中被正式发表

C.某教材编写单位可以使用该案例且无需支付费用

D.“法治纵横”公众号转载该文构成侵权,因为未经刘某和“法律king”同意答案:C解析:本题考查著作权。在A选项中,著作权人有署名权,其可以自由署名,所以该选项错误。在B选项中,在著作权人通过网络发表之际已被正式发表,所以该选项错误。在C选项中,最高法院的判决不属于著作权法意义上的作品,某教材编写单位可以直接使用相应案例,C选项正确。在D选项中,“法治纵横”未经著作权人同意而转载,侵害了其信息网络传播权,构成侵权行为。但是,仅刘某是著作权人,“法律king”不享有相应权利,“法治纵横”转载并不需要“法律king”的同意,所以D选项错误。 -

第4题:

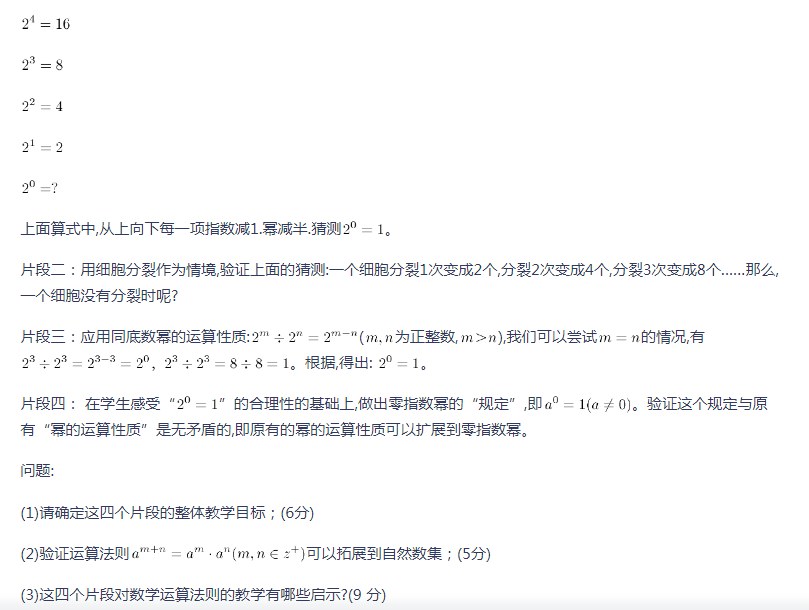

案例: 下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。

片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律?相应的幂有什么变化规律?猜测

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

教学目标是教学活动的出发点和归宿,是教学活动的灵魂。课堂教学目标的确立,必须建立在科学的教学理念上,建立在对学生学习需要的科学分析上,建立在对教材的准确把握上,做到明确、具体,可操作,可检测,这样才能使教学达到事半功倍的效果。首先,教学目标陈述的主体应该是学生。第二,教学目标的陈述必须明确具体,可观察、可检测。第三,教学目标要体现“三维”融合,层次清楚。因此,在制定教学目标时首先应该确定好本节课“知识与技能”目标。在确定了“知识与技能”目标后,要进一步研究、分析,这一“知识与技能”,是怎样获得的,需要经历怎样的科学探究过程,需要用到哪些科学探究的方法,根据学生已有的知识经验和认知能力,确定“过程与方法”目标。 -

第5题:

在干燥器中除去仪表用空气的以下哪些成分?()

- A、油的成分和固体粒子

- B、油的成分和水分

- C、水分和固体粒子

正确答案:C -

第6题:

某DNA分子片段中胞嘧啶有240个,占全部碱基的30%,则该片段中腺嘌呤有()

- A、240个

- B、48个

- C、800个

- D、160个

正确答案:D -

第7题:

用“比较对照法”审核教材,就是将教材内容同生产岗位对照,审定出好的版本。

正确答案:错误 -

第8题:

焦炉煤气中的可燃成分有哪些?不可燃成分有哪些?

正确答案:焦炉煤气的主要可燃成分是氢和甲烷,及少量的一氧化碳和不饱和烃;不可燃成分是氮气、二氧化碳及饱和水蒸汽。 -

第9题:

按教学任务分类,电教教材可分为()。

- A、系统课程教材

- B、章节课程教材

- C、专题电教教材

- D、片段电教教材

正确答案:A,B,C,D -

第10题:

问答题结合你对地理教材的了解,说明地理教材中的难点有哪些?正确答案: (1)内容庞杂、需要大量记忆的地理知识。这类知识多为地名(即空间地理事物的名称)、地理分布、地理数据等感性知识。这些知识主要集中在区域地理中。

(2)内容抽象,学生无法亲自感知的理性知识。例如地球公转的重要特征(地球公转的轨道平面与地轴总是保持66°34′的夹角,而且北极总是指向北极星附近)、地球公转的地理意义(太阳高度的周年变化、昼夜长短变化和四季的更替等)。

(3)知识层次较深,学习时需要更多知识铺垫。

(4)教材中有一定深度的综合性练习题需要学生进行综合思考。例如学习了世界人口的分布后想一想:能不能用迁移人口的办法,使世界各地的人口平均分布?说出能或不能的理由。学生几乎都能回答不能,但理由则说不充分,原因就在于课文中没有现成的文字,需要学生经过思考,结合有关自然地理知识和社会经济地理知识进行回答。解析: 暂无解析 -

第11题:

填空题教材的编辑方法有:讲授法教材编辑、多媒体教学法教材编辑、()教材编辑、案例法教材编辑、成套系统培训法教材编辑。正确答案: 角色扮演法解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题某高校教师林某为课堂教学,将田某撰写的案例教材《民商经典案例选编》复制后发给学生使用。林某的行为侵犯了田某的著作权。正确答案: 某高校教师林某为课堂教学,将田某撰写的案例教材《民商经典案例选编》复制后发给学生使用。林某的行为侵犯了田某的著作权。解析: 暂无解析 -

第13题:

HAMD共包括三种版本,我们在教材中介绍的版本有( )个项目。

A.17

B.21

C.24

D.30

正确答案:C

-

第14题:

案例:

下面是某化学教师关于“分子”的教学片段

环节一:情境创设,引入新课。利用走到花圃会闻到花香,湿的衣服经过晾晒会变干等情境激发学生思考:你能解释这些生活中的现象吗

环节二:展示用扫描隧道显微镜获得的苯分子图像。

环节三:演示实验

1.向盛有冷水和热水的烧杯中,分别加入品红溶液,观察现象。

2.将50 mL酒精与50 mL水混合.观测混合后溶液的体积。

环节四:根据以上活动,分析分子的基本特征。

环节五:多媒体动画演示水的蒸发与水的分解。

环节六:总结概括,形成分子概念。

问题:

(1)上述教学过程运用了哪些教学方法

(2)请分析教学环节二的教学价值

(3)从该教学片段中可以分析得出分子具有哪些基本特征

(4)以该教学片段为例,说明在化学概念教学中直观教学的手段有哪些答案:解析:(1)上述教学过程运用了情境创设法、讲授法、演示法、实验法的教学方法。 情境创设法:在环节一.利用生活实例创设情境,激发学生的学习兴趣。

讲授法:在授课过程中。通过引导.当学生对分子形成初步的认识之后,总结概括分子的概念。

演示法:多媒体展示扫描隧道显微镜获得的苯分子图像、动画演示水的蒸发与水的分解。

实验法:在授课过程中进行了品红的扩散实验和酒精与水的混合实验。

(2)在环节二中,该教师利用多媒体展示了扫描隧道显微镜获得的苯分子图像,有以下几种重要价值:

①运用微观模拟.培养了学生形象思维。分子和原子属于微观结构。难以从宏观上观察.通过多媒体演示扫描隧道显微镜获得的苯分子图像.可以帮助学生理解和观察一些微观的、肉眼无法观察的化学本质,给学生留下深刻的印象.较之单纯的l21头讲解要形象直观得多。

②丰富教学手段,提高学生学习兴趣。通过该老师的设置,增大课堂教学容量,突出教学重点,也突破教学

难点.提高课堂效率,减轻学生理解上的困难。

(3)从该教学片段中可分析得出分子具有如下特征:

①通过扫描隧道显微镜才能获得苯分子的图像,说明分子很小;

②品红在冷水、热水中的扩散现象,能够说明分子在运动,并且运动速率的快慢与温度有关,温度越高,运动速率越快: .

③酒精和水的混合实验,说明分子之间存在间隙。

(4)通过该案例进行分析.化学概念教学中用到的直观教学手段有:

①在课程开始,教师通过生活实例创设情境,激发学生兴趣,体现化学联系生活的教学理念,运用了直观教学手段进行情境创设。

②教师通过多媒体等直观展现苯分子的图像,动画展现水的蒸发与分解的微观过程,帮助学生认识到分子很小.化学变化中分子可分解,物理变化中分子不可分解,用到的教学手段为多媒体教学,降低了学生的认知难度:

③通过让学生观察实验现象,从中推测分子的特征,用到的教学手段为实验教学。

所以.综合以上分析,化学概念教学中用到的直观教学手段有情境创设、多媒体教学、实验教学。 -

第15题:

材料:

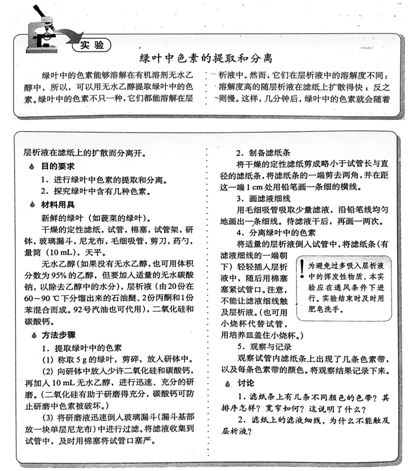

我国某版本生物教材中关于绿叶中色素的提取和分离内容如下:

问题:

(1)比较两个版本教材中实验的主要差异。

(2)根据上述比较,分析该实验教学应注意的要点。答案:解析:(1)我国与国外教材中实验的区别有以下几点:

①实验内容不同。国外版本只是做了绿叶中色素的分离实验,我国版本先做了绿叶中色素的提取实验,然后做了分离实验。

②实验材料用具不同。我国版本中此实验材料是新鲜的绿叶,国外版本中实验材料是提前制备好的植物悬液;我国版本中实验试剂较多,包括二氧化硅、碳酸钙、无水乙醇、层析液,国外版本只是无水乙醇;我国版本中实验用具包括定性滤纸、试管、棉塞、试管架、研钵、尼龙布、剪刀等用具,而国外版本只有滤纸和烧杯。

③分离原理、方法相同——纸层析法,但层析液成分不同。我国版本中绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水酒精中,绿叶中的色素在层析液(由20份在60~90 ℃分馏出来的石油醚、2份丙酮和1份苯混合而成,93号汽油也可代用);而国外版本选择无水乙醇分离植物叶中的各种色素。

④实验方法不同。我国版本中首先从新鲜绿叶中提取色素,然后制备滤纸条,画绿叶细线。而国外版本直接在滤纸上滴植物悬液,并且只滴一次。

⑤分析和讨论的内容不同。我国讨论的问题更加详细,国外版本描述较为简单,注重实验原理和实验过程,而我国版本不仅注重原理和过程还比较注意关键操作步骤。

(2)根据上述比较,我认为该实验教学中应注意的要点包括以下几点:

①明确实验目的。同一个实验在不同版本中有不同的实验原理、实验步骤,归因于最初的实验目的不同,所以实验开始之前让学生明确实验目的,这样才更加具有针对性。

②让学生理解实验原理。在内容开始之前,要给学生讲解清楚实验原理,这样才可以解释实验现象,得出实验结论。

③注意实验操作规范。如提取叶绿素时加入碳酸钙和二氧化硅的作用,研磨要迅速充分;绿叶细线不仅要求细、直、均匀,而且要求含有较多的色素(可以重复画二至三次);滤液细线不能触及层析液,否则色素溶解到层析液中,将得不到清晰的色素带;制备滤纸条时,要剪去两角,这样可以减小边缘效应,使色素在滤纸上扩散均匀,便于观察实验结果;收集滤液后,要及时用棉塞将试管口塞紧,防止滤液挥发。

④实验过程中要注意实验安全。本实验中涉及挥发性的有机试剂,为避免学生吸收较多的有害气体,建议在通风橱中进行。

⑤实验过程实事求是。实验过程中要求学生如实记录实验现象,不要随意改动实验结果。 -

第16题:

结合教材中具体的电影片段,分析特写镜头的应用效果。

电影中的特写,是突出和强调细节的重要手段,它既可通过眼睛的顾盼、眉梢的颤动以及各种细微的动作和情绪变化,揭示人物的心灵,也可把原来不易看清或容易忽视的细小东西加以突出,赋予生命,或借此刻画人物、烘托气氛,或用来介绍人物、时间、地点的特征。一般来说,特写镜头比较短促,运用得当能使观众在时间、视觉、心理上产生强烈的反应。特别是当它与其他的景别镜头结合起来,通过长短、远近、强弱的变化时,能造成一种特殊的蒙太奇效果。例如鲍特的《盗窃狂》的结尾用了一个出乎人意料的特写。

略 -

第17题:

某高校教师林某为课堂教学,将田某撰写的案例教材《民商经典案例选编》复制后发给学生使用。林某的行为侵犯了田某的著作权。

正确答案: 某高校教师林某为课堂教学,将田某撰写的案例教材《民商经典案例选编》复制后发给学生使用。林某的行为侵犯了田某的著作权。 -

第18题:

教材的分类方法中,按教师授课选择的形式划分的是()。

- A、案例法教材

- B、听觉媒体教材

- C、视觉媒体教材

- D、试听媒体教材

正确答案:A -

第19题:

教材的编辑方法有:讲授法教材编辑、多媒体教学法教材编辑、()教材编辑、案例法教材编辑、成套系统培训法教材编辑。

正确答案:角色扮演法 -

第20题:

空气主要组成成分的生态作用有哪些?

正确答案:氮是一切生命结构的原料。大气成分中氮气的含量非常丰富,但绿色植物一般不能够直接利用,必须通过固氮作用才能为大部分生物所利用,参与蛋白质的合成。固氮的途径一是高能固氮;二是工业固氮;三是生物固氮。氧气是动植物呼吸作用所必需的物质,绝大多数动物没有氧气就不能生存。二氧化碳是植物光合作用的主要原料,在一定范围内,植物光合作用强度随二氧化碳浓度增加而增加。对于动物来说,空气中二氧化碳浓度过高,会影响动物的呼吸代谢。 -

第21题:

问答题空气主要组成成分的生态作用有哪些?正确答案: 氧气是动植物呼吸作用所必需的物质,绝大多数动物没有氧气就不能生存。

C02是植物光合作用的主要原料,在一定范围内,植物光合作用强度随)C02浓度增加而增加。但大气中C02浓度升高引发地球的“温室效应”,会对生态平衡造成伤害。

氮是一切生命结构的原料。大气成分中氮气的含量非常丰富,但绿色植物一般不能够直接利用,必须通过固氮作用才能为大部分生物所利用,参与蛋白质的合成。固氮的途径有生物固氮和工业固氮。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题结合教材中具体的电影片段,分析特写镜头的应用效果。正确答案: 电影中的特写,是突出和强调细节的重要手段,它既可通过眼睛的顾盼、眉梢的颤动以及各种细微的动作和情绪变化,揭示人物的心灵,也可把原来不易看清或容易忽视的细小东西加以突出,赋予生命,或借此刻画人物、烘托气氛,或用来介绍人物、时间、地点的特征。一般来说,特写镜头比较短促,运用得当能使观众在时间、视觉、心理上产生强烈的反应。特别是当它与其他的景别镜头结合起来,通过长短、远近、强弱的变化时,能造成一种特殊的蒙太奇效果。例如鲍特的《盗窃狂》的结尾用了一个出乎人意料的特写。解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题教材的分类方法中,按教师授课选择的形式划分的是()。A案例法教材

B听觉媒体教材

C视觉媒体教材

D试听媒体教材

正确答案: A解析: 暂无解析