阅读关于“人口迁移”的图文资料,按要求完成教学设计任务。 材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容要求:“举例说明人口迁移的主要原因。” 材料二某版本教材书中关于“人口迁移”的内容。 要求: (1)设计本课的教学目标。 (2)设计本课主要的教学环节,并说明设计意图。

题目

阅读关于“人口迁移”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容要求:“举例说明人口迁移的主要原因。”

材料二某版本教材书中关于“人口迁移”的内容。

要求:

(1)设计本课的教学目标。

(2)设计本课主要的教学环节,并说明设计意图。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容要求:“举例说明人口迁移的主要原因。”

材料二某版本教材书中关于“人口迁移”的内容。

要求:

(1)设计本课的教学目标。

(2)设计本课主要的教学环节,并说明设计意图。

相似考题

更多“阅读关于“人口迁移”的图文资料,按要求完成教学设计任务。 ”相关问题

-

第1题:

阅读关于“自然地理的差异性”的图文资料,按照要求完成教学设计任务。材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中的内容标准“运用地图分析地理环境的地域分异规律”。

材料二某版本教科书中关于“垂直分异规律”的部分内容。

要求:

(1)写出本课的知识组成。(9分)

(2)根据课程标准要求和教科书内容,设计教学过程要点(包括教师、学生的方式和活动内容)。(15分)答案:解析:本题考查考生的教学设计能力。在进行教学设计时首先要熟悉题本内容,其次研读题目要求,根据题目要求进行教学设计。 -

第2题:

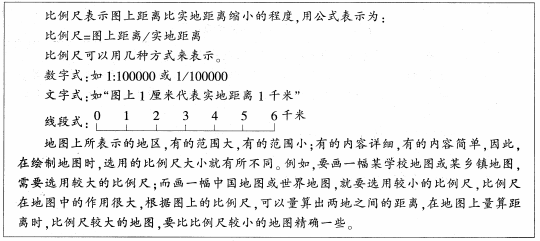

阅读关于"地图"的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》中内容标准的要求是"在地图上辨别方向,判读经纬网,量算距离"。

材料二某版本教科书中关于"地图"中"比例尺"的有关内容。

阅读关于"地图"的图文资料,按要求完成教学设计任务。

要求:

(1)设计本课的教学目标。(9分)

(2)设计本课主要的教学环节(包括教学内容、教师活动、学生活动等),并说明设计理由。(15分)答案:解析:本题考查考生的教学设计能力。在进行教学设计时首先要熟悉题本内容,其次研读题目要求,根据题目要求进行教学设计。 -

第3题:

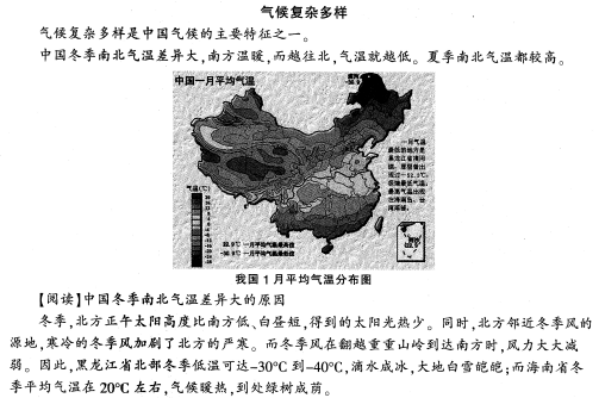

阅读关于“中国气候”的图文材料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标注(2001版)》中内容标准要求“运用资料说出我国气候的主要特征以及影响我国气候的主要因素”。

材料二某版本教科书中关于“中国气候”有关内容

(1)设计本课的教学目标。(8分)

(2)设计本课主要的教学环节,并说明设计依据。(16分)答案:解析:本题考查考生的教学设计能力,在进行教学设计时首先要熟悉题本内容,其次研读题目要求,根据题目要求进行教学设计。 -

第4题:

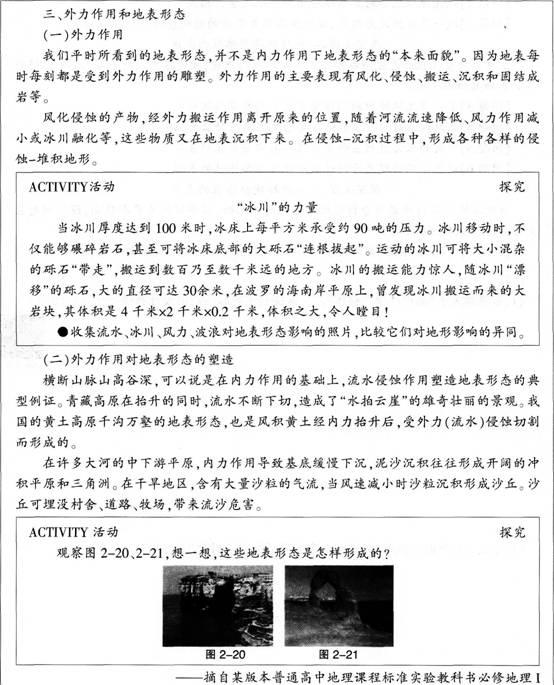

阅读关于“外力作用和地表形态”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中的内容标准要求:“结合实例,分析造成地表形态变化的内外力因素。”

材料二某版本教科书中关于“外力作用和地表形态”的相关内容。

要求:

(1)写出本课的知识组成。(9分) (2)根据课程标准和教材的知识组成,设计教学过程要点(应包括教师、学生的活动方式和活动内容)。(15分)答案:解析:(1)①外力作用的概念、能量来源;~

②外力作用的主要表现形式;~

③外力作用对地表形态的影响。~

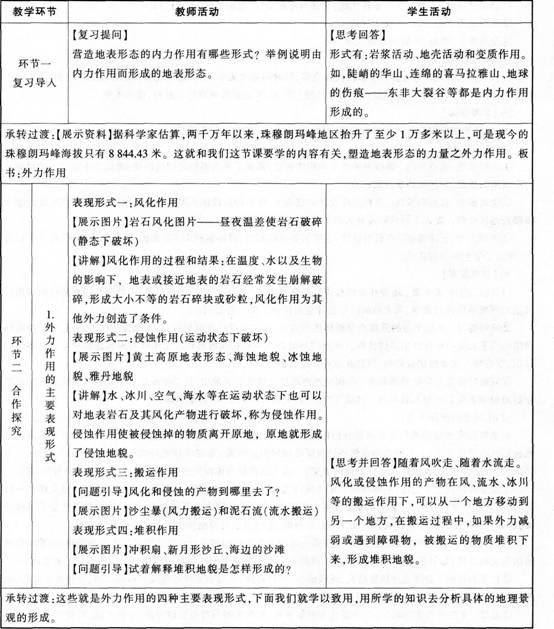

(2)【参考设计】~

{图1}

-

第5题:

阅读材料.根据要求完成教学设计任务。

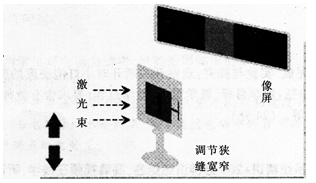

某物理单教科书关于“电与磁”一章某节的一个演示实验如图10所示。

任务:

(1)这个演示实验用了什么物理知识的教学

(2).用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。答案:解析:(1)该实验是关于“磁场方向”的教学。把小磁针放入磁场中,磁针受力后会发生转动。小磁针静止后,它的指向也就确定了,显示出这一点的磁场对小磁针N极和S极的作用力的方向。物理学中把磁针静止时N极所指的方向规定为该点的磁感应强度的方向,简称磁场的方向。 (2)师:同学们,谁能告诉老师我国四大发明之一的指南针是用来干什么的

生:定向的工具。

师:它为什么能定方向

生:根据地磁场定方向。

师:我们站在不同的位置,指针偏转情况不同,这说明磁场有方向,接下来我们通过实验来探究磁场的方向。

师:现在老师在这里放上一个条形磁铁,周围摆上一组小磁针,大家注意观察每个小磁针的指向是一样的吗

生:不一样。

师:既然小磁针在磁铁周围的不同位置指向不同,说明小磁针受力方向不同,磁场方向不同。我们都知道,电场和磁场都是客观存在的。那么大家想一想,电场强度的方向是如何规定的

生:规定正电荷所受电场力的方向为该点的电场强度的方向。

师:磁场的方向可以从小磁针受力的角度规定。在物理学当中,我们规定在磁场中的任意一点。小磁针北极受力的方向,即为小磁针静止时北极所指的方向,就是该点磁感应强度的方向,即磁场的方向。 -

第6题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

某高中物理教科书关于“动量守恒定律”一章某节的一个演示实验如图14所示:

任务:

(1)这个演示实验可用于什么物理知识的教学

(2)用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。答案:解析:(1)动量守恒定律中的反冲现象。 (2)教学片段:

师:物体闻的相互作用除碰撞以外还有另一种方式也比较常见,我们先观察几个实验,看一看它们是否不同于碰撞但属于相互作用。

演示实验:释放充了气的气球,气球喷气的同时向前“窜”。

师:刚才这个实验是什么原理气球是怎么窜出去的

生:喷出的气体与气球的相互作用。

师:这种相互作用与碰撞有什么不同

学生讨论、交流后得出:碰撞中两个物体先是分开的,相互作用后可能合为一体,也可能再次分开,而这种相互作用中两个物体本来是一体的,通过相互作用才分开。

师:我们把这种相互作用称为反冲运动。为什么静止的物体喷出一部分物体后,另一部分物体会获得速度后退呢

生:因为气体和气球同时受到对方的作用力,所以运动方向相反。

另一部分生:因为气球和气体动量守恒,所以它们的速度是相反的。

师:非常好,同学们从不同角度解释了这个现象。其实这是反冲现象,一个静止的物体在内力的作用下分裂为两部分,一部分向某个方向运动,另一部分必然向相反方向运动。大家思考一下,刚才咱们的演示实验,是否满足以上条件

生:气球原来是静止的。松手的瞬间,喷出的气体与气球的相互作用,属于内力,气球窜出去,气体则沿反方向喷出。满足动量守恒定律,利用了反冲的原理。

师生总结:反冲运动满足动量守恒定律的条件:①系统不受外力;②系统某一方向不受外力;③系统内力远大于外力。 -

第7题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:某高中物理教科书“光的衍射”一节中介绍的单缝衍射示意图。

任务:

设计教学片段,在教学活动中帮助学生分析实验装置和实验现象。答案:解析:老师:同学们,下面我们一起来做个神奇的小实验.下面请一位同学介绍你看到的实验装置。 学生:有一个光源,一个有缝隙的挡板,后面还有一个光屏。

老师:好的,观察很仔细,下面老师要做实验了(打开光源,发现光屏上出现了条纹)。谁来说一下你看到了什么

学生:我发现光屏上出现了亮暗相间的条纹,中间最亮,两侧较暗,间距也变小。

老师:非常好,这位同学结合了之前的光的干涉的知识来进行描述。下面继续看我做实验(调整缝隙宽度),你们看到现象有什么变化吗

学生:我发现条纹逐渐消失了。

老师:很好,这是为什么呢其实啊,这就是光的衍射现象,刚才衍射条纹的消失是和缝隙宽度有关的。下面,我们就来深入了解一下光的衍射现象。 -

第8题:

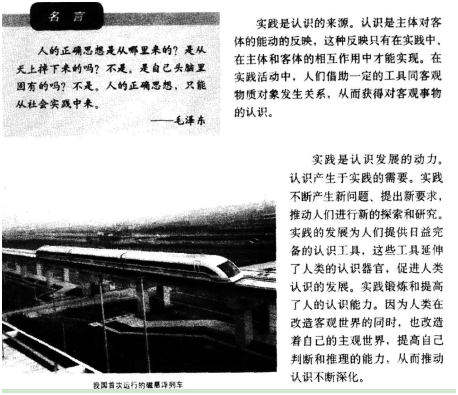

请阅读下面材料内容,按要求完成教学设计。

要求:(1)拟写本部分教材内容的教学目标。(6分)

(2)设计一个主题为“辩证看待实践与认识的关系”的情境教学片段。(20分)答案:解析:(1)教学目标:(6分) 【知识目标】

识记和理解实践是认识的来源,是认识发展的动力,是检验认识的真理性的唯一标准,是认识的目的;理解认识对实践的反作用。

【能力目标】

能够具体分析、说明实践是认识的基础的四个具体表现,学会从具体材料归纳获得一般知识的方法。

【情感、态度与价值观目标】

通过本节课学习,学生进一步树立了马克思主义哲学的实践观,自觉积极投身实践,坚持理论联系实际。

(2)情境教学片段:(20分)

播放视频:“嫦娥三号”登月之旅,提出两个问题:

①实践是认识的来源和动力。

问题一:在探月实践活动中,借助嫦娥一号、二号、三号,我们获得了对月球的认识,并且这种认识在一步步地加深,这说明了什么道理?你对月球的认识是如何获得的?

问题二:从视频中可以了解到,“玉兔”号月球车上有四位探月能手:全景相机、红外成像光谱仪、粒子激发x射线谱仪、测月雷达。这些能手也是得益于我们的科学技术方面的进步,而科技的发展为我们的认识提供了更先进的工具。这说明了什么问题?

学生思考、分组讨论,生成答案后派代表上讲台阐述,之后教师引导学生得出知识点:实践是认识的来源,实践是认识发展的动力,并从以下三个方面进行讲解:

a.人们在实践中不断遇到的新问题、产生的新要求,推动着人们进行新的探索和研究。

b.实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,这些工具延伸了人类的认识器官,促进人类认识的发展。

C.实践锻炼和提高了人的认识能力,因为人类在改造客观世界的同时,也改造着自己的主观世界,提高自己判断和推理的能力,从而推动认识的不断深化。

②实践是检验认识的真理性的唯一标准。

教师继续引用“嫦娥奔月”的经典故事,层层设问:古人对月球的认识是怎样的?这种认识是否正确?如果大多数人都有这种观点是不是就能说明这种认识是正确的?为什么?引导学生得出知识点:实践是检验认识的真理性的唯一标准。

③实践是认识的目的,认识对实践具有指导作用。

PPT呈现我国“嫦娥探月”的历程及探月工程目标,提出问题:我国进行探月活动获得对月球的认识,最终的目的又是什么呢?学生思考回答后,教师进行引导:航天事业最终目的就在于服务国民经济建设,为经济建设、科学技术发展服务。而经济建设、发展科技都属于实践,最后引出实践是认识的目的。

航天事业之所以能够服务于国民经济建设、促进科学技术发展,得益于我国通过探月获得的对月球的认识,这又说明了什么,学生回答后,教师指出:对月球的正确认识,使得我国航天技术开展得更顺利,也说明了认识对实践具有指导作用。 -

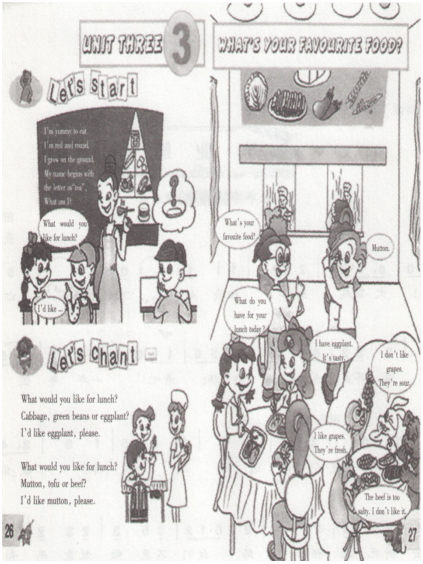

第9题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述多媒体教学的优缺点。(10分)

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和呈现环节的教学活动并说明设计理由。(20分)答案:解析:(1)多媒体教学的优点:刺激与丰富学生的想象,激发学生的学习兴趣;充分调动:学生的各种感官,加深学生的理解和记忆;拓宽学生的学习渠道,有利于学生的自主学习。 多媒体教学的缺点:受设备限制;过度地使用容易分散学生对课堂教学内容的注意力;,

(2) Teaching Aims

Knowledge aims: ① Students can learn some new words: mutton, eggplant, grape, sour,fresh.

② Students can master the new sentence pattern:What would you like for lunch? —I'd like ...

Ability aim: Through Q&A and group work, students can describe their favorite food for lunch.

Emotional aim:Students can know the importance of healthy eating habits in their daily life and make up their minds to form a good habit of eating.

(3)导入和呈现环节

Warming up and lead-in(导入环节):

①Daily greeting.

②Let students have a brainstorming about food in their daily life,and then ask them about their favorite food for lunch.

【设计意图】

头脑风暴有利于激发学生积极思考,提高课堂氛围,为引出新课做好铺垫。

Presentation(呈现环节):

① Words learning

Teach "mutton" "eggplant" and "grape": Draw some pictures and lead students to guess what they are, and then teach the new words.

Teach "sour" and "fresh" : Describe their flavor and then teach the new words.

All the new learnt words need to be read after the tape for three times. Teacher should pay more attention to students' pronunciation.

② Sentence learning

Show a picture about a restaurant on the screen.

T: Welcome to my restaurant. Here are some foods for you. For example, cabbage, green beans, mutton, tofu,beef, eggplant, grapes. What would you like for lunch? I'd like eggplant.

Lead students to answer. I'd like ...

Ask students to listen to the tape carefully, find out the new sentence pattern "--What would you like for lunch? I'd like ..." and read after the tape for three times. Then teach the new sentence and let students make up some sentences using the new words.

【设计意图】

设计“餐厅”情境,让学生在接近生活的真实语言环境中感知和体会句型的使用;通过情境把新单词和句型融合在一起,在进行句型教学的同时巩固对单词的学习。 -

第10题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

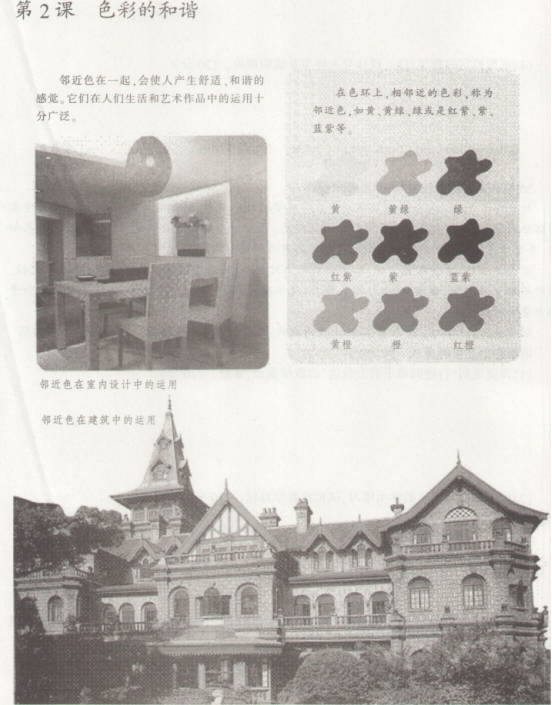

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述同类色与邻近色的区别。

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。答案:解析:(1)同类色指色相性质相同,但色度有深浅之分的色彩(是色相环中15。夹角内的颜色);邻近色为在24色相环上任选一色,与此色相距90度,或者彼此相隔五六个数位的两色。如:红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。同类色是按明度来区分的,邻近色是按色相区分。同类色的差别在于明暗程度,邻近色在于色彩的相差。 (2)教学重难点

教学重点:掌握邻近色的调色方法及其规律。

教学难点:运用邻近色调配出和谐的色彩搭配。

(3)教学过程

活动一:设置游戏,导入新课

游戏导入:教师出示色彩卡片,请同学根据卡片上相近的色彩“找朋友”,说说其余色彩不配成“朋友”的理由。

学生交流回答。

揭示课题:色彩的和谐。

【设计意图】

通过游戏导入,可以使学生更快地进入课堂学习状态,从而引导学生感受丰富的色彩带来的魅力,激发学生的学习兴趣,为后面的教学起到良好的铺垫作用。

活动二:赏析作品,引导想象

①感知、体验色彩

教师播放课件,引导学生观看并思考:图片由几个主要颜色构成

学生观察并回答。

教师总结并展示色相环,提出问题:这几个主要颜色在色相环上的位置是怎样的

学生思考并回答。

教师总结:相邻。

【设计意图】

图片与色相环相结合,使学生能够更加直观地体验色彩,感受邻近色,从而为学生认识邻近色打下良好的基础。

②欣赏、讨论色彩的和谐

A.认识邻近色

教师继续展示色相环引导学生观察,并提问:什么是邻近色举例说明。

学生思考并回答。

教师总结:在色相环中相邻近的、在90度范围之内的颜色,称为邻近色。

如:黄一黄绿一绿、红一橘红一朱红、蓝一天蓝一普蓝。

B.寻找邻近色

学生四人一小组交流并回答问题:寻找生活中的邻近色,举例说明。

小组讨论回答:教室环境布置、学生服装等的色彩搭配、室内设计、建筑。

继续提问:这些色彩搭配带给我们怎样的感受

学生讨论并回答。

教师总结:给人和谐、舒适的感觉。

【设计意图】

本环节引导学生主动思考、探究问题,使学生融入其中,体会其中的乐趣,从而加深学生对于概念的理解。

活动三:示范操作。实践练习

①教师演示

演示邻近色调配方法,完成一幅画,讲解要领:

根据需要可以画好铅笔稿.也可以按一定走向随意涂色。

依据色环选择邻近色。

可按一定顺序进行调配绘制。如橙、黄橙、红橙。注意用橙色在调配时加黄、加红的比例多少和水分的多少要把握适中。

(邻近色色块形状、大小和组织可以自由些,依据自己的喜好决定。允许学生尝试局部模仿练习。)

②课堂练习

用一组自己喜欢的邻近色来组织完成一幅作品,可以是抽象作品,也可以是有具体形象的风景画、图案等作品。

(教师巡视指导过程中,针对共同存在的问题,及时指出、及时纠正。表扬有创意的作品,对个别学生进行技法指导。)

【设计意图】

教师演示调色方法,使学生进一步熟悉色彩的运用,并结合实践掌握色彩的调色规律。

活动四:交流评议,拓展提高

①学生展示交流

学生自愿分享自己的作品,并且介绍自己的绘画思路和方法。

学生互相展示作品,交流评议。

教师总结评议。

②巩固提高,小结作业

回顾本课重难点。

复习对比色,根据对比色和邻近色的不同色性找到适合运用的场所。

游乐场、交通警示——对比色:

卧室、图书馆、书房——邻近色。

【设计意图】

采用多元化评价方式,加深学生对本课的理解,起到教学相长的作用;引导学生做最后小结,加深记忆并做好作业布置。 -

第11题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)在小学英语教学中,呈现演示的原则有哪些?

(2)请根据教学内容确定本课时的教学目标。

(3)请设计本节“句型课”的新知呈现环节并说明设计意图。答案:解析:(1)呈现演示的原则

①呈现演示的方式方法要根据教学内容、对象来定;

②呈现语言要简洁易懂,一般不用学生未学过的词汇;

③要富有直观性、趣味性和启发性;

④尽量使用英语,必要时使用母语;

⑤把利用环境和创造情景统一起来。

(2)教学目标

知识与技能目标:

①能够在图片和教师的帮助下理解对话大意。

②能够在语境中理解It’s tall/short/fat.的语用功能,并在图片或动作等帮助下,使用It’s+adj.描述动物的外形特征。

③能够朗读对话,并能进行角色表演。

④能够用简笔画出常见小动物,并运用学到的语言结构描述自己的作品。

过程与方法目标:通过绘画来描述动物的特征,学会形义结合,来加深对句型的掌握。

情感态度与价值观目标:增强保护动物的意识。

(3)新知呈现:

①Present the sentences

a.The teacher presents a picture of pig.

T:Look at the pig.It’s so fat.(教师借助语气和动作进行教学,引导学生跟读)

Ss:It’s so fat.

b.Teacher shows the picture of giraffe.

T:Look at the giraffe.It’s so tall.(教师借助语气和动作进行教学,引导学生跟读)

Ss:It’s so tall.

C.Teacher presents the picture of panda.

T:Look at tlle Danda.Is it tall?

Ss:No.

T(做动作):It’s so short.It’s short and fat.(引导学生跟读)

S:It’s short and fat.

T:I’m also short and fat.(做动作加表情)Do you think so?

S:…

(设计意图:呈现有趣的动物图片,吸引学生的注意力,通过语言、表情和肢体动作等辅助教学,让学生加深对单词和句型的意义的理解,学生学起来会觉得比较轻松。)

②Listen and answer

The teacher asks students to listen to the dialogue twice and tells them to try to answer two questions:

a.Who is tall?

b.Who is short and fat?

The teacher asks some students to answer the questions and gives them some assessment.

(设计意图:学生带着问题有目的地进行听力训练。一方面能够锻炼学生的听力能力.另一方面能够加深学生对新句型的理解。) -

第12题:

问答题阅读材料,根据要求完成教学设计。材料:如图6是某初中物理教科书“功率”一节中的内容。 任务:(1)简述什么是功率。(2)基于该图片内容,设计一个包含师生交流的教学方案。正确答案:解析: -

第13题:

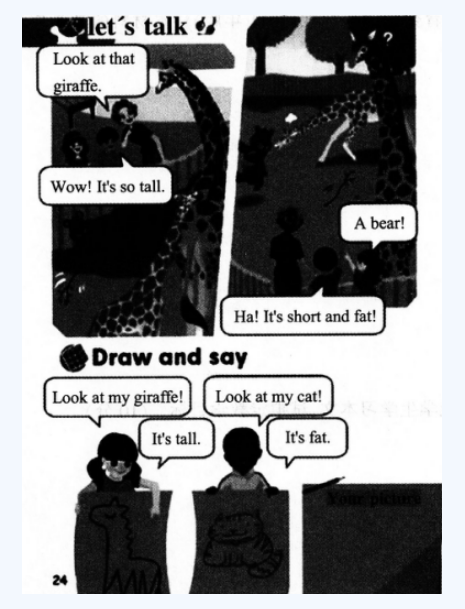

阅读关于“大洲和大洋”的图文材料.按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求“运用地图和数据,说出地球表面海、陆所占比例,描述海陆分布特点”“运用世界地图说出七大洲、四大洋的分布。”

材料二下图为人教版七年级上册第二章第一节的内容。

(1)对本节内容的教材和教法进行分析。(9分)

(2)完成本节课的教学设计(可略去教学过程)。(15分)答案:解析:(1)教材、教法分析:本节课教材内容主要是对全球的海陆分布即七大洲、四大洋的位置、轮廓、面积和特点做简要的论述,学习目的是让学生能够对七大洲、四大洋的轮廓和相对位置形成清晰的心理地图。另外对于各大洲的地理分界线进行了简要介绍。所以这节课的重点,一是要准确识记七大洲、四大洋的名称和位置;二是要对七大洲、四大洋的相对位置有一个清晰的掌握,为以后区域地理的学习奠定一个良好的基础。由于七年级的学生本身空间想象能力差,所以这一节课的学习方法.一是要通过各种各种途径对世界的海陆分布做出形象具体的演示;二是要培养学生仔细观察地图、图像的意识和能力;三是加强练习,通过反复填图、拼图游戏,强化学生心理地图的形成。

(2)教学设计

(一)教学目标

知识与技能:

(1)运用地图和数据说出全球海陆面积所占的比例,描述海陆分布的特点。

(2)了解大陆、半岛、岛屿、大洲、海、海峡等概念。

(3)运用地图说出七大洲、四大洋的名称、位置、特点及地理分布概况。

(4)读图识记各大洲的地理分界线。

过程与方法:

(1)初步学会绘制简单几何图形表示大洲的基本轮廓及相互位置关系。

(2)构建七大洲的基本轮廓特征和空间分布特征,能够在地图上找出七大洲和四大洋。

情感、态度与价值观通过对“地球”与“水球”的讨论,培养热爱科学,积极探究自然奥秘的精神。

(二)教学重点

1.识记七大洲、四大洋的名称和相对位置。

2.构建七大洲的基本轮廓特征和空间分布特征。

(三)教学难点

1.构建七大洲的基本轮廓特征和空间分布特征。

2.学生的观察力和空间思维能力的培养。

(四)教学媒体

地球仪、地图册、卡片、教学挂图、多媒体

(五)教学方法

观察法、演示法、练习法、小组合作教学法

(六)教学过程() -

第14题:

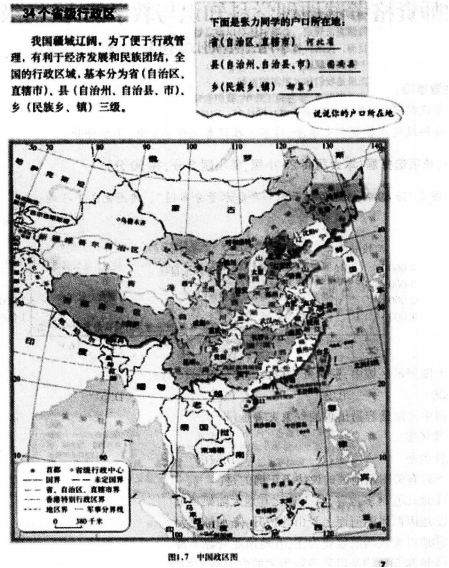

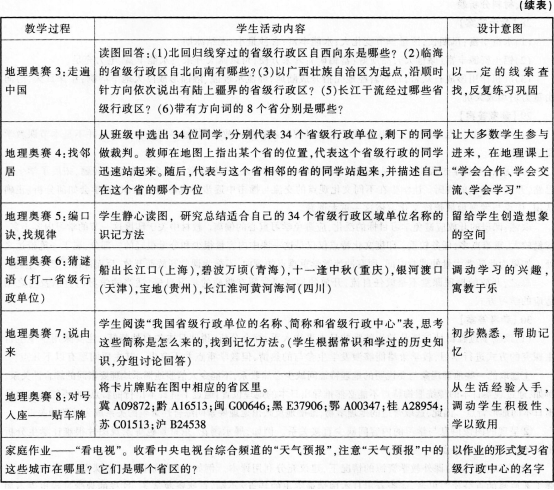

阅读关于“34个省级行政区”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》此标准要求:“在我国政区图上准确找出34个省级行政区域单位.记住它们的简称和行政中心。”

材料二下面是人教版八年级上册的地理教材中的一页。

要求:设计出本节课的教学过程(要体现出探究性),并说明设计意图。答案:解析:

-

第15题:

阅读关于“城市空间结构”的图文材料按要求完成教学设计任务。材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中内容要求“运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成原因。”

材料二某版本教科书中关于“城市空间结构”的内容。

要求:

(1)设计本课的教学目标。(8分)

(2)设计本课主要的教学环节,并说明各教学环节的设计意图。(16分)答案:解析:本题考查考生的教学设计能力。解决本题首先要求考生掌握教学目标的组成和确立方法,其次根据教材内容设计合理的教学环节,要具备一定的分析概括能力。 -

第16题:

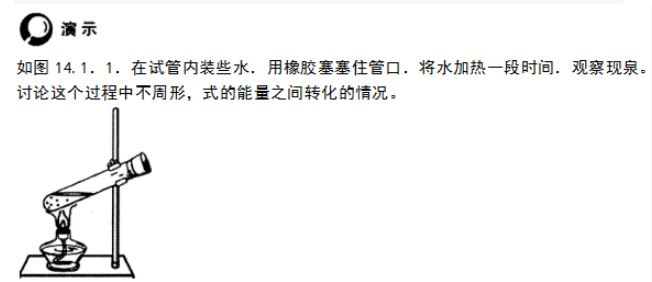

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:初中物理某教材“热机”一节中“能量转换”的演示实验如下:

任务:

(1)试举出3个生活中机械能转化为内能的例子。(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)答案:解析:(1)给自行车打完气后打气筒会发热;从滑梯上滑下屁股会发热;钻木取火。

(2)师:同学们,现如今我们的生活离不开各种各样的能量,比如大家出门坐汽车,汽车跑起来需要什么能量?

生:机械能。

师:那这种机械能从哪里来的呢?

生:通过发动机烧油给的。

师:没错,汽车要想跑得快,必须要有一个好的发动机,那大家知不知道发动机烧油产生了什么能量?

生:内能。

师:但是汽车确实要机械能.但是我们产生了内能。

生:内能转化为机械能。

师:内能真的可以转化为机械能吗?我们不妨用一个实验验证一下。下面老师将试管装满水,然后用木塞塞住,最后用酒精灯加热试管,大家仔细观察。

生:木塞被弹开了。

师:木塞被弹开说明了什么,谁能从能量角度解释一下。

生:给水加热,使试管内的内能增加,木塞被弹开时内能转换为机械能。

师:很好,这位同学总结得非常到位,就是说内能可以转化为机械能,那大家仔细回想一下,在生活中还有没有这种内能转化为机械能的例子。

生:烧水的时候水烧开了会顶开壶盖。

师:没错,这个实验是不是就是这样的模型。那回到刚刚的问题,发动机到底是不是将内能转化为了机械能呢,我们一起来研究一下。 -

第17题:

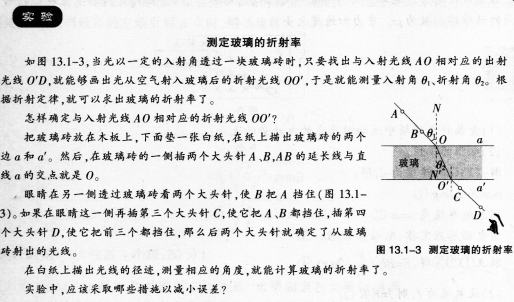

阅读材料,根据要求完成教学设计。

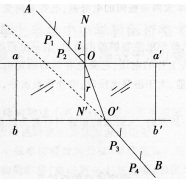

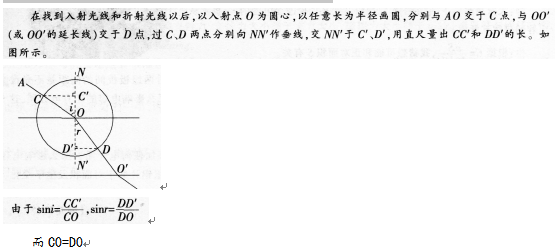

材料一《普通高中物理课程标准实验》关于折射率的内容要求为:“测定材料的折射率”一

材料二高中物理教科书“折射率”一节的部分教学内容如下:

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过光的折射现象、折射定律等知识点。

任务:

(1)简述什么是折射率。

(2)根据上述材料完成实验“测定玻璃折射率”的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求包含有教学环节、教学活动、设计意图)。答案:解析:(1)光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,叫作这种介质的绝对折射率,简称折射率,用符号n表示。 (2)教学设计如下:

测定玻璃的折射率

一、教学目标

1.知识与技能:验证光的折射定律:掌握插针法测折射率的方法。

2.过程与方法:通过设计实验步骤及实验操作,提高问题解决能力和数据处理能力。

3.情感态度与价值观:培养对物理实验及物理理论学习的兴趣以及团体协作和共同面对困难的精神。

二、教学重难点

教学重点:测定两面平行的玻璃砖的折射率。

教学难点:测定玻璃折射率的方法的掌握与能力的培养。

三、教学准备

实验仪器:玻璃砖、量角器、白纸、铅笔、直尺一把或三角板一个、计算器、木板、图钉、大头针。

四、教学过程

(一)复习导入

师:我们已经知道了当光以一定的入射角射入一块两面平行的玻璃砖后,出射光线的方向会发生平移,你能画出示意图吗

生:画出示意图,回忆光的折射的知识。

【设计意图】通过做出光的示意图让学生回顾光的折射基本定律,同时也为接下来在实验中画出实验原理图作铺垫。同时,学生画出示意图的过程中,能迅速进入到课堂状态。

(二)新课内容

1.实验方案设计

现在给定大家器材:两面平行的玻璃砖一块,大头针四枚,白纸一张,直尺一把或三角板一个,量角器一个。

请你设计一个实验方案,根据这个方案,画出光以一定入射角穿过玻璃砖时的传播路径。

老师引导:想一想,为了测出玻璃的折射率,应该测出哪些物理量

教师引导学生完成基本的实验方案设计:

第一步:在白纸上画出一条直线aa’,代表两种介质的分界面,再画出一直线段A0代表入射光线;然后画出分界面上0点处的法线N0。

第六步:量出入射角和折射角。用折射定律计算玻璃的折射率。

第七步:改变入射角。重复第二至第七步,多测几组。

【设计意图】在老师引导和学生学习的过程中,完成实验方案的设计,同时通过老师层层深入的引导和总结,让学生深刻理解插针法的基本原理和操作方法。

2.实验操作环节

学生台上演示实验。

在演示者演示的过程中,其他学生发现问题并记录。

【设计意图】这个环节是本节课的重点,分组实验和演示实验,一是可以发现学生操作过程中的问题及共性的盲点。让学生真正进行实际操作,领会实验操作的严谨性及实验数据的合理性。

老师引导实验注意事项:

(1)入射角问题的确定:入射角太小,折射角将更小,测量误差更大;若入射角i过大,则由大头针P1、P2射入玻璃中的光线量减少,即反射光增强,折射光减弱,且色散较严重,由玻璃砖对面看大头针的虚像将暗淡,模糊并且变粗,不利于瞄准插大头针P3、P4。因此画入射光线A0时要使入射角i适中,入射角i应在15°~75°范围内取值。

(2)P1与P2间距太小:不容易确定光路。

掌握了基本实验步骤及操作注意事项后,学生分组实验,记录实验数据。

实验数据的处理见下表:

3.数据操作环节

老师引导学生,在之前有过数据处理的经验上,利用图像,删去无效数值,得到较为准确的折射率数据。

4.交流讨论

老师引导:本实验要求求出入射角和折射角的正弦值,那么我们手头并没有量角器又如何来求正弦值呢

现在请大家思考有没有不用量角器就能达到实验目的的方法。

学生思考后演示.利用数学三角函数可以求出。

老师引导注意事项:强调圆要适当地画大一点以减小误差,并告诉大家一定注意,要计算的是入射角的正弦值和折射角的正弦值,所以,要注意找准圆与入射光线和折射光线的交点,切忌不要找成出射光线与圆的焦点。

【设计意图】这个环节有针对性,对本节课有巩固作用,另外让学生知道插针法适用于多样性的玻璃体结构的光学仪器,并不仅限于课本中的玻璃砖,让学生开阔视野。同时,改进实验方案,让学生具有设计实验、解决问题的能力。

(三)小结作业

总结回顾分享:学生分享实验过程及成果。

教师总结:现代的科学研究是众多人共同完成的工作。大家一起分析问题、制定考案、分工研究,最后汇集成果,共享成果。没有分工合作,是难以在短时间内完成大的研究任务的。

【设计意图】通过最后的总结回顾,让学生体会分工合作的乐趣,培养团体协作和共同面对困难的精神,激发学生对物理实验及物理理论学习的兴趣。

作业:大家可以进一步思考有无其他方式测定玻璃的折射率。

四、板书设计

-

第18题:

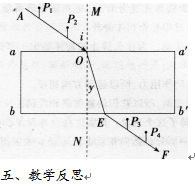

阅读材料,根据要求完成下列任务。

(1)简述动能定理的内容。

(2)完成该节课的教学片段的设计,其中包括教学目标、教学方法、教学过程。(不少于300字)答案:解析:(1)力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。这个结论叫做动能定理。

(2)一、教学目标

知识与技能:掌握动能定理的表达式,理解动能定理的确切含义;应用动能定理解决实际问题。

过程与方法:运用演绎推导方式推导动能定理的表达式:理论联系实际,学习运用动能定理分析解决问题的方法。

情感态度与价值观:通过动能定理的演绎推导、感受成功的喜悦,培养学生对科学研究的兴趣。

二、教学方法

情景教学法、讲授法、归纳法、练习法。

三、教学过程

1.导入新课

上节课我们通过实验验证了动能和质量与速度的关系,并且推导出物体动能的表达式。但是其中的等式

2.新课教学

师:上式表明什么问题呢 请用文字叙述一下。

生:力在一个过程中对物体所做的功。等于物体在这个过程中动能的变化。

师:这个结论就叫做动能定理。

师:如果物体受到几个力的作用,动能定理中的W表示什么意义

生:如果物体受到几个力的作用.W表示的是合力做的功。

师:那么动能定理更一般的叙述方法是什么呢

生:合力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。

师:结合生活实际,举例说明。

生1:如果物体匀速下落,那么物体的动能就没有发生变化,这时合力是零,所以合力所做的功就是零。

生2:一架飞机在牵引力和阻力的共同作用下,在跑道上加速运动,速度越来越大,动能越来越大。这个过程是牵引力和阻力都做功,牵引力做正功,阻力做负功,牵引力和阻力的合力做了多少功.飞机的动能就变化了多少。

师:上节课推导出来的动能定理,我们是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下推出的。动能定理是否可以应用在变力做功或物体做曲线运动的情况.应该怎么理解

生:当物体受到的力是变力。或者物体的运动轨迹是曲线时,我们仍然采用过去的方法.把过程分解成很多小段,认为物体在每小段运动中受到的力是恒力,运动的轨迹是直线,这样也能得到动能定理。

师:正是因为动能定理适用于变力做功和曲线运动的情况,所以在解决一些实际问题中才得到了更为广泛的应用。我们看一道例题:

一架喷气式飞机质量为5.0×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑。当位移达到s=5.3×102m时。起飞速度达到υ=60m/s。在此过程中飞机受到的平均阻力是其重力的0.02倍。求飞机受到的牵引力

师:从现在开始我们要逐步掌握用能量的观点分析问题。就这个问题而言.我们的已知条件是什么

生:已知初末速度,运动的距离。还知道物体受到的阻力。

师:我们分析这类问题.应该从什么地方下手呢

生:还是应该从受力分析入手。飞机受力比较简单,竖直方向的重力和地面对它的支持力合力为零,水平方向上受到飞机牵引力和阻力。

师:以前我们分析受力的目的是为了求物体加速度。而现在进行受力分析的目的是什么呢

生:目的是为了求舍力做的功,根据合力做的功,我们可以求解物体受到的牵引力。

师:投影展示学生的解答过程,用动能定理和我们以前解决这类问题的方法相比较,动能定理的优点在哪里呢

生1:动能定理不涉及运动过程中的加速度和时间,用它来处理问题要比牛顿第二定律方便。

生2:动能定理能够解决变力做功和曲线运动问题,而牛顿定律解决这一问题比较困难。

小结:

动能定理是这一节课的一个关键,这节课不可能让学生掌握应用这个定理解决问题的全部方法,而应该教给学生最基本的分析方法。这个例题具有代表性,分析合力做的功等于动能的变化。 -

第19题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料:图l所示为高中物理某教科书“全反射”一节中的演示实验。

任务:设计一个教学片段,向学生介绍全反射现象。答案:解析:师:前面我们学习了光的折射定律,其内容是什么 生:

师:上式中,入射角i和折射角r有怎样的关系

生:当光从真空(或空气)斜射入其他介质时,有i>r从其他介质射入真空(或空气)时,有i<r。

师:那么,当光从其他介质斜射入真空(或空气)时,逐渐增大入射角i时,将会发生什么现象

教师板书——全反射。

师:这就是我们今天要讲的内容——全反射。在学习全反射之前,我们先要学习两个概念——光密介质与光疏介质(教师板书)。大家还记得折射率的定义吧,大家查一下折射率表,找一下水、玻璃、金刚石的折射率。

生:水的折射率为l.33;玻璃的折射率为l.5~1.8;金刚石的折射率为2.42。

师:光密介质与光疏介质的定义大家应该都知道了吧

生:知道了。

师:大家一定要注意相对这两个字。比如说大家看玻璃的折射率是1.5—1.8,相对水的1.33而言,玻璃就是光密介质,但相对金刚石的2.42就是光疏介质了。大家一定要注意相对性。知道光密介质与光疏介质的定义后,我们来看全反射。

教师操作:教师拉上窗帘,拿出半圆形玻璃砖,让一束白光沿着玻璃砖的半径射到它平直的边上,逐渐增大入射角。让同学们观察反射光及折射光,尤其注意折射光。学生发现折射光逐渐变暗,最后消失,发生全反射现象。

师:同学们,请画出光路图并分析全反射发生的条件。

学生画图,教师观看并指导。

师:大家画好了吧!发生全反射的位置是在哪里呢

生:在光从玻璃折射到空气的界面。

师:非常好,这就是发生全反射的第一个条件,全反射发生在光密介质(玻璃)射入光疏介质(空气)时。大家

想一下为什么反过来不可以呢

生:因为光路是可逆的,如果反过来连入射光都消失了折射光也就不存在了。

师:非常好,我们再来看另一个条件。折射光消失,说明折射角为多少度啊

师:计算非常准确。我们将r称为临界角,记为C。这就是发生全反射的第二个条件——入射角要大于或等于临界角。同学们理解了吗

生:理解了。

师:好.大家整理下笔记。 -

第20题:

阅读下面材料,根据要求完成教学设计。

要求:请根据思想政治辩论式教学的相关要求,结合教学内容设计一个辩题,并围绕该辩题设计教学活动简案。答案:解析:辩题:传统文化是财富还是包袱 教学活动简案:

①活动目标:

正确看待传统文化的作用,树立对待传统文化的正确态度。

②活动准备:

a.确定正方观点以及正方选手。正方观点:传统文化是财富。

b.确定反方观点以及反方选手。反方观点:传统文化是包袱。

c.正方和反方就各自的观点搜集材料,为辩论做好充分准备。

③活动过程:

a.正方一辩陈述立论。

b.反方一辩陈述立论。

c.正方二辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩。

d.反方二辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩。

e.正方三辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩。

f.反方三辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩。

g.正方一辩进行攻辩小结。

h.反方一辩进行攻辩小结。

i.自由辩论。

i.反方四辩总结陈词。

k.正方四辩总结陈词。

l.观众提问。

④活动总结:

教师对双方的辩论技巧、逻辑推理、语言表达能力等多个方面进行总结,让学生明白反对什么,提倡什么。通过对“传统文化是财富还是包袱”的辩论,使学生能够辩证地认识传统文化在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕,树立对待传统文化的正确态度,即“取其精华、去其糟粕”,批判继承,古为今用。 -

第21题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述如何提高课堂活泼性。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和巩固环节的教学活动并说明设计理由。答案:解析:(1)提高课堂活泼性的措施 ①创设轻松、愉快的课堂环境。良好的课堂气氛能使学生的思维处于良好的状态,从而有助于提高学生参与课堂的积极性。

②选择适宜、合理的教学方法。不同年龄的学生有不同的认知特点,要针对学生的具体情况,灵活使用多种教学方法。例如使用游戏教学法会提高小学生参与课堂的主动性。

③使用生动、恰当的教学语言。教师生动、有趣的课堂语言能弥补一些教学内容本身的枯燥,使学生得到意想不到的乐趣,从而有助于提高其参与课堂学习的热情。

④采用形象、直观的教学手段。采用实物、模型、多媒体等直观教学的手段,可以集中学生的注意力,唤起学生学习的兴趣,有利于提高课堂活泼性。

⑤设计丰富、有趣的教学活动。小学生活泼好动,利用丰富、有趣的活动可以寓学于乐,激发学生的主动性。

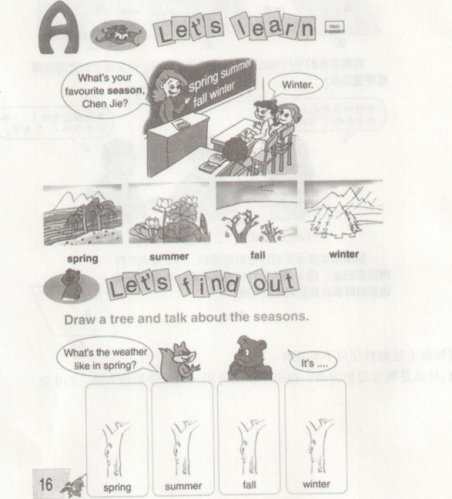

(2) Teaching Aims

Knowledge aims: ① Students can learn the new words:spring, summer, fall, winter.

② Students can master the sentence pattern: What is your favorite season

Ability aim: Through cooperation and discussion, students can describe their favorite season and their listeningand speaking ability can be improved.

Emotional aim: Students' love for nature can be aroused.

(3)导入和巩固环节

Warming up and lead-in(导入环节):

①Daily greeting

T:What’sthe weather like today

Ss:It’s cool/cold/hot/warm…

②Ask students how many months and seasons there are in a year to lead in the new topic.

【设计意图】

通过与本课主题相关的日常问题问答.来拉近与学生之间的距离并激活学生已有的背景知识,为新授环节做好铺垫。

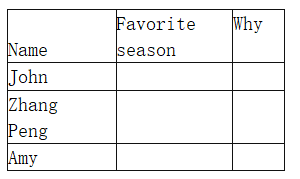

Consolidation(巩固环节):

Activity 1 :Do a survey

Let students find out their partners' favorite season using the new sentence they have learned and ask reasons,and then finish the chart.

Activity 2:Draw a picture

According to their favorite season, each student should draw a picture and try to describe their pictures to others.

【设计意图】

通过小组调查和画画活动,能够增进学生之间彼此交流和了解,增强合作意识,并且能够巩固所学知识。 -

第22题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)线条的种类都有哪些不同的线条感受如何

(2)围绕教学内容制定恰当的教学目标、教学重难点。

(3)依据拟定的教学目标,概述教学过程并说明设计意图。答案:解析:(1)线条是绘画艺术中最基础也是最重要的一部分,可以分为直线和曲线两大类。线条在绘画中不但可以用来勾画外形.而且可以用来表达不同的质感和情感。如它有长短、粗细、曲直、轻重、浓淡、虚实等变化。线条的表现形式不同,给人的情绪的感觉也不同。水平线给人以沉稳的感觉,垂直线让人感到昂奋,曲线给人轻柔委婉的感觉,斜线让人有进取搏击的信心,圆线有永恒团圆的感觉。 (2)教学目标

知识与技能目标:了解人物头部背影写生的步骤,掌握人物造型的绘画方法。

过程与方法目标:通过观察、欣赏的方式,创作一幅同学背影的作品,培养观察能力。

情感态度与价值观目标:养成善于观察、敏于思考的能力。

教学重难点:

教学重点:观察人物特征,掌握人物造型的方法。

教学难点:准确把握人物的特征,恰当地用绘画语言表现出来。

(3)教学过程

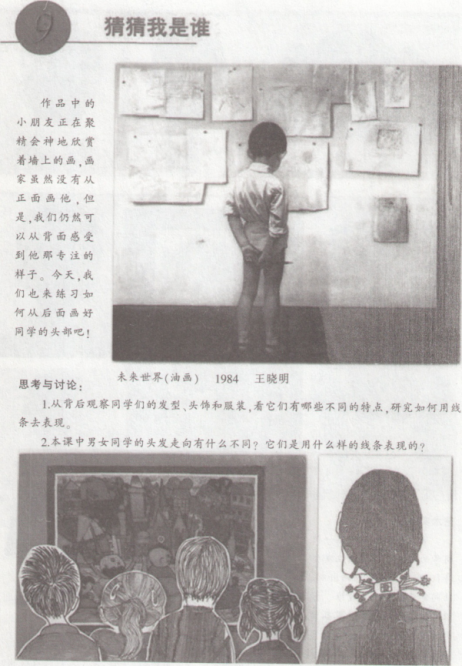

活动一:设置游戏.导入新课

教师组织学生开展猜谜游戏,课件展示同学背影图片,提出问题:你们猜猜画面中的是哪一位同学

揭示课题:猜猜我是谁。

【设计意图】

激发学生学习兴趣。将学生的注意力集中在教学的内容上。

活动二:讲授新知,引导想象

①千姿百态的人物背影

提问:你是如何辨认出自己的同学的呢

学生思考并回答。

教师总结:抓住人物特征。

②感受人物创作魅力

出示作品《克里斯蒂娜的世界》。

思考:作品给你的感受是什么

学生思考并回答。

教师总结:忧郁感、悲凉的气氛。

提问:作者是怎样表现出这样的情感呢

学生积极思考。

教师总结:抓住人物瞬间动态与周围环境,制造情感意境。

继续欣赏其他作品——《未来世界》,提问:描述你看到的内容,并用语言加以说明。

学生积极思考并回答。

教师总结:作品中的小朋友正在聚精会神地欣赏着墙上的画,画家虽然没有从正面画他,但是,我们仍然可以从背面感受到他专注的神情。

③观察分析创作

通过观察不同发型、不同比例的人物头部背影,提出问题:画中是如何用线条去表现的

学生交流并回答。

教师总结:男生:短而密的线。女生:线到扎头绳的地方集中,然后又分开;用一组一组的长线。

活动三:指导实践.展开实操

学生分组讨论,观察并交流同学头部背影特征,并派小组代表回答。

以班上的同学为对象进行线描写生。画画你观察的同学。

教师示范、学生创作,教师巡视指导并纠错。

【设计意图】

把实际操作环节作为教学重点,旨在培养学生的动手实践能力及造型表现能力。

活动四:展示评价,拓展提高学生到讲台展示自己作品,描述绘画内容;学生相互评价对方作业,教师本着促进学生发展的目的,总结评价。

总结升华:养成热爱写生、热爱创作的美好情感。

【设计意图】

针对学生的实践活动成果进行多主体、全方位的评价交流,不仅体现了学生的主体地位,同时也体现了教师主导的作用。 -

第23题:

为完成特定的教学任务,师生按一定要求组合起来进行活动的结构是指()

- A、教学策略

- B、教学过程

- C、教学组织形式

- D、教学设计

正确答案:C