阅读李煜《虞美人》(春花秋月何时了),回答问题:春花秋月何时了?往事知多少!小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。A.“春花秋月何时了”所蕴含的深层情感是什么?B.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”的言外之意是什么?C.为什么说以“一江春水”喻“愁”意境深远?

题目

阅读李煜《虞美人》(春花秋月何时了),回答问题:

春花秋月何时了?往事知多少!小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

A.“春花秋月何时了”所蕴含的深层情感是什么?

B.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”的言外之意是什么?

C.为什么说以“一江春水”喻“愁”意境深远?

相似考题

参考答案和解析

正确答案:

A.深层情感是物是人非。

B.言外之意是江山易主。

C.抽象的愁化为具体可感的春水,以春水之大、之多来形容自己的愁苦,无边无际。

更多“阅读李煜《虞美人》(春花秋月何时了),回答问题:春花秋月何时了?往事知多少!小楼昨夜又东风,故国 ”相关问题

-

第1题:

《虞美人》(春花秋月何时了)所写景物中,作者借以暗示江山易主的是

A.雕栏玉砌

B.小楼东风

C.春花秋月

D.一江春水

正确答案:A

-

第2题:

虞美人

李 煜

春花秋月何时了① 往事知多少②。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中③。 雕栏玉砌应犹在④,只是朱颜改⑤。问君能有几多愁⑥ 恰似一江春水向东流。

“春花秋月”本是美好的事物,词人为什么希望它结束呢 “往事知多少”中的往事又指什么呢答案:解析:【学习提示】 一、题解

李煜投降宋王朝后,于976年到达汴京,受封“违命侯”。由一国之君跌落为阶下囚,过着屈辱的生活。他用这首词,追怀故国,思念往昔,抒发埋藏在心底的哀愁。

三、思想内容

李煜由一国之君变为阶下囚,感慨可谓深也。在词中他念念不忘的“往事”是什么呢是“雕栏玉砌”(宫廷),是“朱颜”(宫女),一句话就是昔日帝王豪华奢侈的生活。他深知自己的现实处境,深感这种生活不会像春花秋月那样,谢了还开,缺了还圆;只能像流水东去那样,一去不复返了。由帝王而囚徒的巨大变化,使他不得不发出“故国不堪回首”的悲叹,他像沉溺在一江春水那样多、那样深、那样长的哀愁之中,不能自拔。这首词的主题,正是通过对往事的回忆,表现其亡国之痛的。

三、写作特点

艺术概括性高是李煜词的艺术特征之一,这首词就充分体现了这一艺术特征。他在这首词里通过个别的心理与感受,概括出某一类人共有的心理与感受。词中的典型思想感情既是词人的,但也超越了帝王而概括了人生的体验。李煜在词中善于选取某部分最突出的生活情景,来反映某种生活的全貌。如用“雕栏玉砌”概括整个宫廷,用“朱颜”概括宫女,用宫廷、宫女概括整个帝王生活。他还善于以简单的句子概括丰富的内容。如以“一江春水向东流”概括他的哀愁之深、之多、之长,使抽象的愁变为看得见、摸得着的物象。

“春花秋月”的确是美好的事物,然而随着词人身份地位的改变,这些美好的事物也将在词人的心里改变颜色。原来锦衣玉食,在如花宫女朝歌夜弦伴着的“春花秋月”般的生活只能徒增一个“阶下囚”的无限悲伤,这样美好的事物不如结束的好。“往事”的内容很丰富,可以泛指他做帝王时的一切活动。如后宫佳丽的簇拥,高坐庙堂、万首称臣的尊严以及为所欲为的自由感等等。

-

第3题:

4.春花秋月何时了? 。小楼昨夜又东风, 。 ,只是朱颜改。问君能有几多愁? 。

李煜《虞美人》 -

第4题:

雕栏玉砌应犹在,__________。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。(李煜《虞美人?春花秋月何时了》)答案:解析:只是朱颜改 -

第5题:

阅读下面一段课文,回答下列问题:

春花秋月何时了,往事知多少 小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中!雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁 恰似一江春水向东流。

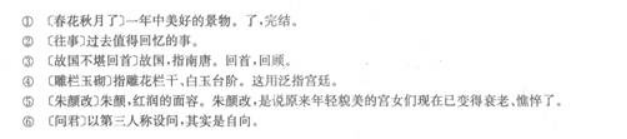

(1)解释这段文字中画横线字的含义。

了:

雕栏玉砌:

朱颜:

(2)这首词中有哪些借景抒情的句子,其表达效果如何

(3)这首词哪句是比喻句,表达效果如何答案:解析:(1)了:终了,完结。雕栏玉砌:带雕饰的栏杆,玉石砌成的台阶,指南唐故国的宫苑。 朱颜:年轻时特有的红润的脸色。

(2)这首词中景物描写与情感抒发密切融合,所有景物的描写,都带有情感的色彩。如“春花秋月”“小楼东风”,本来都是美好的景物,但这些美好的景物在作者的眼中却构成了反面的刺激,使他想起故国美好的时日,因而这些景物给人的感觉不是愉悦,而是无可奈何的感伤。

(3)这首词的末尾两句,成功地运用了比喻的手法,成为比喻忧愁的千古名句。忧愁本来是一种情绪,但作者将之比作一江东去的春水,滚滚而逝,连绵不绝,使抽象情绪有了具体可感的形象,使读者受到直接的感染。?