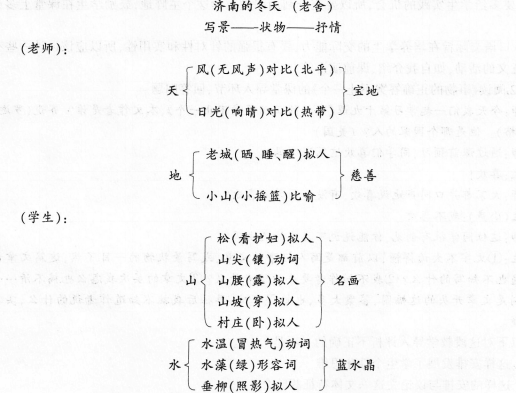

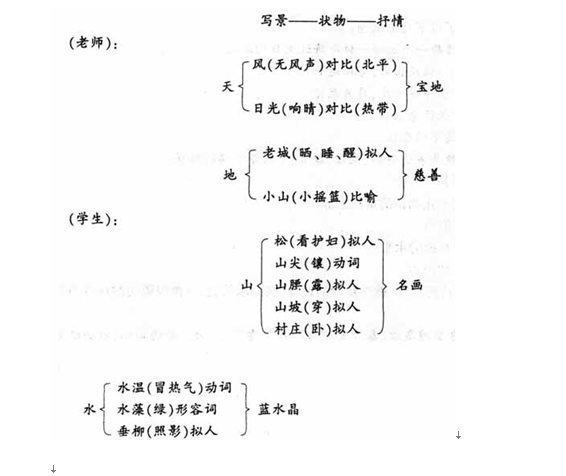

下面是课文《济南的冬天》的板书设计,请认真阅读,完成后面的问题。针对上面的一则板书,以下分析不正确的一项是( )。A、本设计的最大的特点是鲜明地体现出语文教学的逻辑美 B、板书的上方体现出了本节课教学内容的关键词“写景”“状物”“抒情”这三个醒目的概念,并用横线表明它们之间的关系,可以说是整个板书的纲,也是整个教学的灵魂 C、板书是教学系统性的具体体现,有了它,板书的所有词句就成了语文知识的浓缩、语文能力的指南 D、板书设计时,文本上所有的词句、课文的重点都应该显示在板书上、不应该留有空白

题目

针对上面的一则板书,以下分析不正确的一项是( )。

针对上面的一则板书,以下分析不正确的一项是( )。B、板书的上方体现出了本节课教学内容的关键词“写景”“状物”“抒情”这三个醒目的概念,并用横线表明它们之间的关系,可以说是整个板书的纲,也是整个教学的灵魂

C、板书是教学系统性的具体体现,有了它,板书的所有词句就成了语文知识的浓缩、语文能力的指南

D、板书设计时,文本上所有的词句、课文的重点都应该显示在板书上、不应该留有空白

相似考题

更多“下面是课文《济南的冬天》的板书设计,请认真阅读,完成后面的问题。针对上面的一则板书,以下分析不正确的一项是( )。”相关问题

-

第1题:

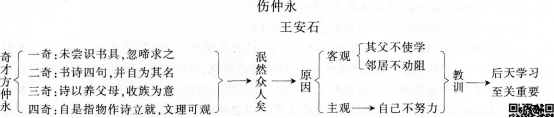

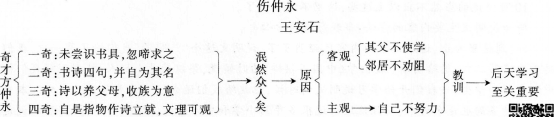

以下关于《伤仲永》板书设计分析不正确的一项是( )。

A.简明扼要

B.重点突出

C.思路清晰

D.灵活多样答案:D解析:本题考查的是板书设计。教学板书,是帮助学生理解掌握教学内容的一种课堂教学的直观辅助手段。板书不仅能简明扼要地反映本课的教学内容和重点,展示教师讲授的流程,还能体现教师上课的重点,使学生加深对知识的理解,利于记录和记忆,便于课下巩固和复习。题目中的板书系统地梳理了《伤仲永》一文的主要内容,A、B、C表述均为此板书的优点,而D选项属于无中生有。板书设计类型多样,但本文属于综合式。所以答案选择D选项。 -

第2题:

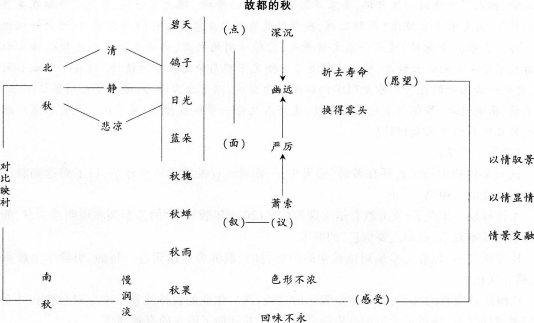

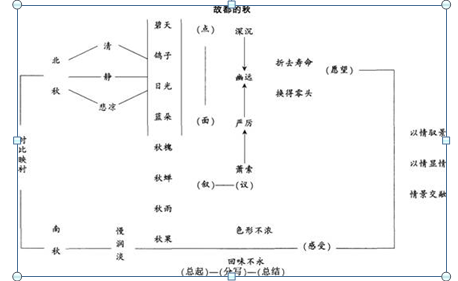

阅读《故都的秋》的板书设计,回答问题。 以下有关这则板书的说法,错误的一项是( )。A、板书呈总分式分项列出

以下有关这则板书的说法,错误的一项是( )。A、板书呈总分式分项列出

B、锤炼的语言,呈现了故都秋的特点

C、北秋、南秋直观对比,更利于学生理解掌握

D、递进呈现,作者的思想感情变化显著呈现答案:D解析:本题考查板书设计。分析板书形式及内容可以发现,这是一则递进式板书,但从文字当中不能呈现出作者思想感情的发展变化,故D项错误,当选。 -

第3题:

阅读《故都的秋》的板书设计,回答问题。

以下有关这则板书的说法.错误的一项是( )。A.板书呈总分式分项列出

B.锤炼的语言.呈现了故都秋的特点

C.北秋、南秋直观对比,更利于学生理解掌握

D.递进呈现.作者的思想感情变化显著呈现答案:D解析:分析板书形式及内容可以发现,这是一则递进式板书.但从文字当中不能呈现出作者思想感情的发展变化,故D项错误,当选。 -

第4题:

阅读《爸爸的花儿落了》的教学实录(节选),回答下面的问题。

师:《爸爸的花儿落了》这篇文章题目有何含义?

生:从课文看确实指爸爸种的夹竹桃的败落。

生:这也指爸爸的不幸去世。

生:这个题目一语双关。

关于这则课堂提问,以下说法正确的一项是( )。A.这是一则揭疑式提问

B.这是一则情境式提问

C.这是一则转弯式提问

D.这是一则诱导式提问答案:A解析: -

第5题:

以下关于《伤仲永》板书设计分析不正确的一项是( )。 A、简明扼要

A、简明扼要

B、重点突出

C、思路清晰

D、灵活多样答案:D解析:本题考查的是板书设计。教学板书,是帮助学生理解掌握教学内容的一种课堂教学的直观辅助手段。板书不仅能简明扼要地反映本课的教学内容和重点,展示教师讲授的流程,还能体现教师上课的重点,使学生加深对知识的理解,利于记录和记忆,便于课下巩固和复习。题目中的板书系统地梳理了《伤仲永》一文的主要内容,A、B、C表述均为此板书的优点,而D选项属于无中生有。板书设计类型多样,但本文属于综合式。所以答案选择D选项。##niutk -

第6题:

对下面《琵琶行》的板书设计,分析不恰当的选项是()。

- A、具有概括性,展示出了关键、难点问题

- B、明确了内容的逻辑关系

- C、便于学生提纲挈领地把握文本

- D、对比式板书,有利于探究学习

正确答案:D -

第7题:

初读课文时,如果教师要求学生带着问题阅读课文,读完之后将参考答案与自己所读的段落进行对照,那么从教育技术的角度考虑,在这一过程中,以下哪种方法没有体现课程教学与信息技术的整合?()

- A、教师口头叙述问题,学生读完后,教师说出答案

- B、教师提出问题时不加板书,而将答案板书于黑板上

- C、教师将问题板书于黑板上,答案由教师口头说明

- D、教师将问题以幻灯片形式显示,单击鼠标时显示答案

正确答案:A,B,C -

第8题:

阅读下面的文字,回答问题。

正确答案: 黛玉便同了宝钗,来至蘅芜苑中。进了房,宝钗便坐了,笑道:“你跪下,我要审你。”黛玉不解何故,因笑道:“你瞧宝丫头疯了!审问我什么?”请问宝钗为什么要审问黛玉?答:因为在行酒令时,黛玉一时着急竟引用了《牡丹亭》和《西厢记》里的话。宝钗“教导”黛玉不要被杂书移了性情,“就不可救了”。黛玉自知有错,虚心接受了宝钗的“女子无才便是德”的教导。 -

第9题:

阅读下面两位老师在教授《济南的冬天》总结文意环节分别设计的问题,分析比较,你更喜欢哪种方式的提问?为什么? 教师甲: 师:“宝地”“温晴”“奇迹”“有山有水”“慈善”“理想的境界”。哪一个最适合概括济南冬天的特点? 教师乙: 师:济南冬天的特点是什么呢?

正确答案:我更喜欢教师甲的提问方式。教师预设问题应力求做到四点:

一是要有指向性,让学生明白自己具体要做什么;

二是要有趣味性,能让学生的大脑因问题而兴奋起来;

三是要有创造性,能最大限度地训练学生的实践能力和创造性思维;

四是要有可操作性,让学生读了问题后明白自己该怎样去思考、分析并解决问题。教师甲在“文意理解”这个环节仅设计了一个问题,选取“宝地”“温晴”“奇迹”“有山有水”“慈善”“理想的境界”等词语均来自文章的段落,体现了课文的内容,看起来很简单,但要确定正确答案必须进行全面的分析才行。学生只有通过充分的分析、讨论才能确定正确答案为“温情”最能概括济南冬天的特点。而学生也在通过对这几个词的分析、讨论中完成了对整篇文章文意的透彻理解。尽管只有一个问题,可它却涵盖全文,并达到上述四点要求,赛过普通的十个问题。而教师乙的问题一提出,则恐怕学生的答案会各不相同,不一定能达到预设的教学目标,还会给学生的学习造成困扰,打击学生学习课文的信心。 -

第10题:

为下面是一位高中语文教师为说明文《中国建筑的特征》一课设计的四个版块的教学内容,阅读并回答下面的问题。第一步:语言的感受活动。活动内容:自由朗读课文,说说中国建筑的特征是什么,本文向我们介绍了中国建筑的哪些特征。第二步:语言梳理活动。活动内容:快速浏览课文,说说课文给我们介绍了关于"中国建筑"哪些方面的知识。第三步:语言提炼活动。活动内容:轻声读课文,圈划出各段的主句。学生写"课文浓缩文"。第四步:语言欣赏活动。活动内容:默读课文,用"术语点评"的方式赏析"研讨与练习"第三小题。请认真阅读这位教师设置的教学内容,并运用相关理论进行评析。

正确答案: 说明文教学内容的选择与确定,除了必须依据《普通高中语文课程标准(实验)》,结合学生的认知特点,考虑教师自身的教学风格、个性特点、知能储备等这些基础性、前提性的因素外,还应该基于文本以及课文在教材中的作用予以考虑。《中国建筑的特征》是一篇自然科学类说明文,介绍的是关于中国建筑特征的知识。文章按照作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征和群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的逻辑理路行文的。这是文本作为自然科学类说明文的体裁特性的规定性,体现着科学思维的严谨性、严密性。本文语言形象,多处使用打比方的手法,说明事理形象且富有趣味。

其次是文章在说明事理时大量运用了列数字、举例子等说明方法,使读者对"中国建筑的特征"感受更为明确。在《中国建筑的特征》的内容设计中,这位教师安排了四次"读读说说",根据学生对文本的熟悉程度,不仅"读"得各有不同,而且"读"也是与所配合的"动作"相称的,如第二步中就安排了"快速浏览",这与概括文章介绍了哪些关于"中国建筑的特征"知识的教学要求是一致的、切合的。方法需要与文本相契合,与内容安排相适应,这里不仅看到了"读"与"说"的配合,还有"读"与"写"的配合,如教学环节的第三、四步。在教学的四个环节上,前三个是指向全篇的,第四个指向教师认为的比较能够体现文本特点的。这样的安排比较符合高中生阅读的一般规律,即从整体到局部再到整体。这样,即使学生课前没有读过课文,有了前三个环节的三次穿行于文本之中,学生也能较好地理解文本、把握文本了。而这三次穿行文本的要求各不相同,体现了由浅入深的认知规律。在这个基础上,再来"定点"突破一段,"精析一段",学生对文本的语言特色就能较好领悟,赏析的要求才能落到实处,语言才有可能实现内化。 -

第11题:

单选题对下面《琵琶行》的板书设计,分析不恰当的选项是()。A具有概括性,展示出了关键、难点问题

B明确了内容的逻辑关系

C便于学生提纲挈领地把握文本

D对比式板书,有利于探究学习

正确答案: A解析: 题中所示板书并不存在对比,没有体现出对比性。 -

第12题:

单选题以下有关这则板书的说法,错误的一项是()。A这则板书的主要目的是揭示课文要点

B这则板书围绕讲话这个话题展开,提纲挈领,抓住了文眼

C板书突出了马克思空前绝后的两个伟大贡献

D这是一则语言锤炼式板书

正确答案: B解析: 这是一则结构提纲式板书。这则板书围绕"讲话"这个话题,简单地对课文要点进行了归纳概括,帮助学生理解课文的内涵,帮助学生掌握课文的整体结构。 -

第13题:

教师在进行板书设计时,反思课堂板书设计的原则,下列选项中不恰当的一项是( )。A.目的性和针对性原则

B.直观性和形象性原则

C.条理性和清晰性原则

D.固定性和程式性原则答案:D解析:D选项,板书设计不是固定的,而是根据教学目标和教学重难点而来的,所以D选项说法错误,综上,D选项正确。

A、B、C选项,说法正确,故排除。

故正确答案为D选项。 -

第14题:

下面是课文《济南的冬天》的板书设计,请认真阅读,完成后面的问题。

济南的冬天(老舍)

针对上面的一则板书,以下分析正确的一项是( )。A.本设计的最大的特点是鲜明地体现出语文教学的逻辑美

B.板书的上方体现出了本节课教学内容的关键词“写景”“状物”“抒情”这三个醒目的概念,并用横线表明它们之间的关系,可以说是整个板书的纲,也是整个教学的灵魂

C.板书是教学系统性的具体体现,有了它,板书的所有词句就成了语文知识的浓缩、语文能力的指南

D.板书设计时,文本上所有的词句、课文的重点都应该显示在板书上,不应该留有空白答案:D解析:板书时,要意留出空白让学生参与逻辑的推理、参与课文的解读、参与词句的提炼。 -

第15题:

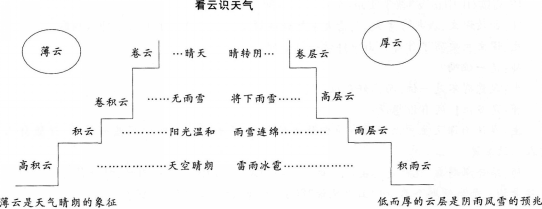

阅读下面一则初中语文教师为《看云识天气》一课设计的板书,回答问题。

以下有关这则板书设计的说法,错误的一项是( )。A、阶梯型板书设计,形象地展示出说明事物变化的层级特点

B、形象直观的设计,使学生对天空中薄云和厚云的种类一目了然

C、阶梯型设计巧妙地将云层高度以及出现各种云时的天气特征进行融合

D、这则板书设计的主要功能是让学生形象地理解文中的说明方法答案:D解析:本题考查教学板书设计。《看云识天气》是一篇科普文。作者用生动形象的语言从两个方面按逻辑顺序介绍了云和天气的关系:不同形态的云和天气的关系;不同光彩的云和天气的关系。在结构上。全文则是按照“总一分一总”的形式进行安排的。故通过板书可知,这则板书主要是让学生理清文章脉络.认识文章的逻辑顺序。故D项表述有误,当选。 -

第16题:

阅读下面一则初中语文教师为《看云识天气》一课设计的板书,回答问题。

以下有关这则板书设计的说法.错误的一项是( )。A.阶梯型板书设计.形象地展示出说明事物变化的层级特点

B.形象直观的设计.使学生对天空中薄云和厚云的种类一目了然

C.阶梯型设计巧妙地将云层高度以及出现各种云时的天气特征进行融合

D.这则板书设计的主要功能是让学生形象地理解文中的说明方法答案:D解析:《看云识天气》是一篇科普文。作者用生动形象的语言从两个方面按逻辑顺序介绍了云和天气的关系:不同形态的云和天气的关系;不同光彩的云和天气的关系。在结构上.全文运用了总分总的关系。故通过板书可知,这则板书主要是让学生理清文章脉络.认识文章的逻辑顺序。 -

第17题:

阅读下面的儿歌,回答后面的问题。

明又明,亮又亮,

一团火球挂天上,

冬天待的时间短,

夏天待的时间长。

[问题1][简答题]

从儿歌的统艺术形式来看,这属于哪种类型的儿歌?试说这种形式的儿歌的作用。答案:解析:【考点提示】本题考查儿歌传统形式的相关知识。

【名师详解】材料中的儿歌属于谜语歌。

谜语歌,即用儿歌形式表达谜面的谜语。它是一种适应儿童好奇心,具有文学趣味的、有益的智力游戏,它可以对儿童进行知识教育。歌中准确生动的语言和形象有趣的描述,有利于儿童语言的发展。谜语歌还有助于儿童综合分析、判断推理、想象思维等诸方面联想能力的提高。 -

第18题:

以下有关这则板书的说法,错误的一项是()。

- A、这则板书的主要目的是揭示课文要点

- B、这则板书围绕讲话这个话题展开,提纲挈领,抓住了文眼

- C、板书突出了马克思空前绝后的两个伟大贡献

- D、这是一则语言锤炼式板书

正确答案:D -

第19题:

《济南的冬天》课后习题一是“假设要给一个从未到过济南的人讲讲济南美丽的冬天,参照课文,你将从哪几个方画讲?着重讲哪些精彩的片段?”二是“课文中多处应用了拟人的修辞手法。拟人就是把物当做人来写,赋予物以人的动作行为或思想感情。仔细揣摩下面几个句子,品味拟人的写法好在哪里。”对该练习的设计意图,分析不正确的是()。

- A、意在提高学生概括文本大意的能力

- B、意在锻炼学生的口语表达能力

- C、意在使学生学会运用拟人的修辞手法写作

- D、意在使学生体会文章的语言魅力

正确答案:C -

第20题:

阅读下面的文字,请简述贾琏挨打的原因。

正确答案: 平儿笑道:“老爷把二爷打了个动不得,难道姑娘就没听见?”宝钗道:“早起恍惚听见了一句,也信不真。我也正要瞧你奶奶去呢,不想你来了。又是为了什么打他?”答:贾赦看上了石呆子家传的几把古扇,命贾琏弄来。可石呆子死活不卖,后来贾雨村知道了此事就讹诈石呆子拖欠官银,才把扇子弄来。贾赦因此埋怨贾琏无能,贾琏说了句“为了这么点小事,弄得人倾家败产,也不算什么能为!”便挨了父亲的一阵好打。 -

第21题:

下面是一位初中语文教师为说明文《生物入侵者》一课设计的四个板块的教学内容,阅读并回答下面的问题。 第一步:语言的感受活动。活动内容:自由朗读课文,说说什么是"生物入侵者",本文向我们介绍了哪些"生物入侵者"。 第二步:语言梳理活动。活动内容:快速浏览课文,说说课文给我们介绍了关于"生物入侵者"哪些方面的知识。 第三步:语言提炼活动。活动内容:轻声读课文,圈划出各段的主句。学生写"课文浓缩文"。 第四步:语言欣赏活动。活动内容:默读课文第7小节,用"术语点评"的方式写几句赏析性的文字。请认真阅读这位教师设置的教学内容,并运用相关理论进行评析。

正确答案: 说明文教学内容的选择与确定,除了必须依据《义务教育语文课程标准(2011年版)的相关内容》,结合学生的认知特点,考虑教师自身的教学风格、个性特点、知能储备等这些基础性、前提性的因素外,还应该基于文本以及课文在教材中的作用予以考虑。《生物入侵者》是一篇科技类说明文,介绍的是关于生物通过非自然途径可能对生态和人类造成危害的知识。文章按照提出问题、分析问题、解决问题的逻辑理路行文的。这是文本作为科技类说明文的体裁特性的规定性,体现着科学思维的严谨性、严密性。本文语言形象,多处使用打比方的手法,说明事理形象且富有趣味。其次是文章在说明事理时大量运用了列数字、举例子等说明方法,使读者对"生物入侵者"的危害感受更为明确。在《生物入侵者》的内容设计中,这位教师安排了四次"读读说说",根据学生对文本的熟悉程度,不仅"读"得各有不同,而且"读"也是与所配合的"动作"相称的,如第二步中就安排了快速浏览,这与概括文章介绍了哪些关于"生物入侵者"知识的教学要求是一致的、切合的。方法需要与文本相契合,与内容安排相适应,这里不仅看到了"读"与"说"的配合,还有"读"与"写"的配合,如教学环节的第三、四步。在教学的四个环节上,前三个是指向全篇的,第四个指向教师认为的比较能够体现文本特点的。这样的安排比较符合初中生阅读的一般规律,即从整体到局部再到整体。这样,即使学生课前没有读过课文,有了前三个环节的三次穿行于文本之中,学生也能较好地理解文本、把握文本了。而这三次穿行文本的要求各不相同,体现了由浅入深的认知规律。在这个基础上,再来"定点"突破一段,"精析一段",学生对文本的语言特色就能较好领悟,赏析的要求才能落到实处,语言才有可能实现内化。 -

第22题:

问答题阅读下面两位老师在教授《济南的冬天》总结文意环节分别设计的问题,分析比较,你更喜欢哪种方式的提问?为什么? 教师甲: 师:“宝地”“温晴”“奇迹”“有山有水”“慈善”“理想的境界”。哪一个最适合概括济南冬天的特点? 教师乙: 师:济南冬天的特点是什么呢?正确答案: 我更喜欢教师甲的提问方式。教师预设问题应力求做到四点:

一是要有指向性,让学生明白自己具体要做什么;

二是要有趣味性,能让学生的大脑因问题而兴奋起来;

三是要有创造性,能最大限度地训练学生的实践能力和创造性思维;

四是要有可操作性,让学生读了问题后明白自己该怎样去思考、分析并解决问题。教师甲在“文意理解”这个环节仅设计了一个问题,选取“宝地”“温晴”“奇迹”“有山有水”“慈善”“理想的境界”等词语均来自文章的段落,体现了课文的内容,看起来很简单,但要确定正确答案必须进行全面的分析才行。学生只有通过充分的分析、讨论才能确定正确答案为“温情”最能概括济南冬天的特点。而学生也在通过对这几个词的分析、讨论中完成了对整篇文章文意的透彻理解。尽管只有一个问题,可它却涵盖全文,并达到上述四点要求,赛过普通的十个问题。而教师乙的问题一提出,则恐怕学生的答案会各不相同,不一定能达到预设的教学目标,还会给学生的学习造成困扰,打击学生学习课文的信心。解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题阅读《爸爸的花儿落了》的教学实录(节选),回答下面的问题。 师:《爸爸的花儿落了》这篇文章题目有何含义? 生:从课文看确实指爸爸种的夹竹桃的败落。 生:这也指爸爸的不幸去世。 生:这个题目一语双关。 关于这则课堂提问,以下说法正确的一项是()。A这是一则揭疑式提问

B这是一则情境式提问

C这是一则转弯式提问

D这是一则诱导式提问

正确答案: A解析: 暂无解析