杜牧的《阿房宫赋》有言:“灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦:使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?”这段话说明的哲学原理有( )。A.内因是事物自我运动的源泉 B.外内需要通过内因才能起作用 C.量变积累到一定程度才能引起质变 D.质变会引起新的量变

题目

B.外内需要通过内因才能起作用

C.量变积累到一定程度才能引起质变

D.质变会引起新的量变

相似考题

更多“杜牧的《阿房宫赋》有言:“灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦:使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?”这段话说明的哲学原理有( )。”相关问题

-

第1题:

下列句中“族”的含义与其他三项不同的是:

A. 木族生为灌。

B. 运气不待族而雨,草木不待黄而落。

C. 风猎猎兮成音,云族兴兮昼阴。

D. 族秦者,秦也,非天下也。

正确答案:D

-

第2题:

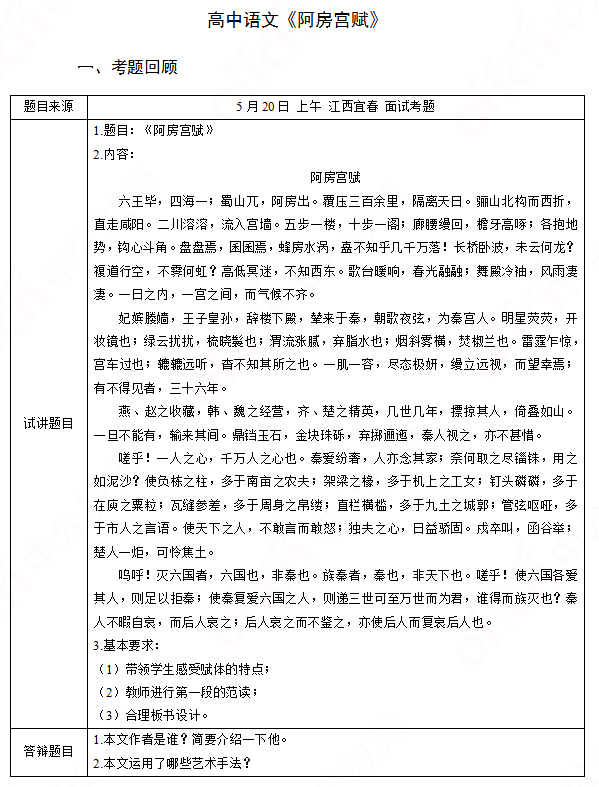

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入

“以史为鉴,可以知兴衰”,总结历史的兴亡教训可以补察当今为政的得失。在总结秦亡的教训,针对唐敬宗继位后,广造宫室,天怒人怨的现实,杜牧作《阿房宫赋》以讽时刺世,那么,在这篇赋中,杜牧提出了怎样的观点呢?让我们通过学习来体会。(板书课题)

(二)整体感知

1.学生听课文录音,边听,边理解。

2.在课前预习的基础上,投影学生在预习课文时遇到的字词句理解方面的问题,同学讨论,教师强调重点,师生合作共同解决。

(三)深入研读

1.课文内容填充:

读书百遍,其义自现,老师课前把文章读了一遍又一遍,越读文章越短,最后只读成一段文字,我想同学和老师的感受是一样的,请看投影:

阿房之宫,其形可谓( )矣,其制可谓( )矣,宫中之女可谓( )矣,宫中之宝可谓( )矣,其费可谓( )矣,其奢可谓( )矣。其亡可谓( )矣!呜呼!后人哀之而不鉴之,亦可( )矣。

答案:雄、大、众、多、糜、极、速、悲

2.请学生在文中找出“雄、大、众、多、糜、极、速、悲”的具体内容,并朗读这些内容。

杜牧为文,十分重视辞彩的“华赫而庄整”,作者充分利用赋的特长(“赋者,铺也。铺采攡文,体物写志也。”——《文心雕龙·诠赋》),泼墨如云,铺陈渲染描绘阿房宫。请看课文第1、2段。

3.诵读1、2段,感受赋体特点。

(1)这两段文字极力描写阿房宫的宫貌是如此的富丽堂皇,宫人是如此之众多,生活是如此之骄奢糜烂,齐读,CAI教学媒体展示音(配乐《汉宫秋月》)像。

思考:这两段文字在语言表达上有什么特点?(或找出自己认为好的句段并说明理由)

例如:

品析“六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出”;

品析“长桥卧波,未云何龙?复道行空,不何虹”;

品析“明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也”

学生讨论,七嘴八舌地补充,教师适当点拨。

配乐《汉宫秋月》(二胡)

《过秦论》《六国论》《阿房宫赋》比较分析,理解作者写作意图。

4.(1)比较《过秦论》/《阿房宫赋》对秦亡原因的见解。

启发思考:同样是借秦讽时,贾谊在《过秦论》中指出秦亡的原因是“仁义不施而攻守之势异也。”同样,杜牧对秦灭亡也作了深层思考,他提出的见解是——? “灭六果者,六国也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也。”

思考:为什么说“灭六国者,六国也,非秦也”呢?——“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”(苏洵《六国论》) 那么为什么说“族秦者,秦也,非天下也”呢?我们一起学习第3、4段。

从这里,我们看到“多行不义必自毙”!这是历史的辩证法。杜文以阿房宫作为切入口,在杜牧笔下,阿房宫成了秦皇骄奢的见证,封建独裁的象征,秦朝灭亡的标志。(板书)

(2)比较阅读:《阿房宫赋》末段/《六国论》末段(课堂练习,附后)根据同学们反馈的情况再作评析。

(三)巩固提高

仿照下面的排比句的形式,以“啊,老师!”开头,写一个句式相同的句子。(不超过60字)

出示投影:(学生讨论,老师点拨) 啊,黄河!有了你乳汁的浇灌,这贫瘠的土地,才有了青山绿水,才有了茅屋、鸡鸣、老牛的蹄印和孩子的嬉戏绘织而成的田园风光,才有了那神奇而灿烂的文化。

(四)小结作业

尝试背诵这篇文章。

【答辩题目解析】

1.本文作者是谁?简要介绍一下他。

2.本文运用了哪些艺术手法?答案:解析:杜牧(803-853),唐代诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(太和二年)进士,曾为江西观察使、宣歙观察使沈传师和淮南节度使牛僧孺的幕僚,历任监察御史,黄州、池州、睦州刺史,后入为司勋员外郎,官终中书舍人。以济世之才自负。诗文中多指陈时政之作。写景抒情的小诗,多清丽生动。人谓之小杜,和李商隐合称1、“小李杜”,以别于李白与杜甫。有《樊川文集》二十卷传世。

2、(一)想象、比喻与夸张

阿房宫毁于战火,其形制如何,早已无人能够说清,《史记·秦始皇本纪》的记载(见“有关资料”霍松林的《〈阿房宫赋〉鉴赏》引文)也不很详。这给写“阿房宫”造成了困难,但却给作者留下了驰骋想象的空间。可以说,杜牧在这篇赋中艺术地再造了阿房宫。无论是对楼阁廊檐的工笔细刻,还是对长桥复道的泼墨挥洒,都是出自想象。

(二)描写、铺排与议论

从整体结构来看,此赋前两段以描写为主,后两段以议论为主。前面的描写是为后面的议论作铺垫的。但是,无论描写还是议论,都大量采用了铺排的手法,叙事言情,极尽其致,气势夺人,令人耳目一新。描写中铺排的例子,如“明星荧荧,开妆镜也”一段;议论中铺排的例子,如结尾一段的正反述说。这固然是赋体的传统写法,但值得称道的是杜牧没有像编类书一样堆砌相同词语,而是写得不繁缛冗杂,恰到好处。

(三)骈句散行,错落有致

此赋发挥了骈文的某些长处,如铺排、对偶、押韵等,但也大量使用单句散行,增强表现力。如在用了“五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角”六个四字句后,接以“盘盘焉,焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落”一个散行的长句。这样,句子整散结合,长短不拘,节奏鲜明,更富于表现力。 -

第3题:

秦灭六国,建立统一秦朝是在()。

正确答案:公元前221年 -

第4题:

杜牧在《阿房宫赋》中写道:“灭六国者,六国也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也。”这段话体现的哲学道理是()

- A、量变是质变的基础

- B、内因是事物变化发展的根据

- C、质变是量变的结果

- D、外因是事物变化发展的条件

正确答案:B -

第5题:

翻译:秦既得意,烧天下诗书,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也。诗书所以复见者,多藏人家,而史记独藏周室,以故灭。惜哉,惜哉!独有秦记,又不载日月,其文略不具。然战国之权变亦有可颇采者,何必上古。秦取天下多暴,然世异变,成功大。传曰“法后王”,何也?以其近己而俗变相类,议卑而易行也。(《史记·六国年表序》)

正确答案: 秦国已经统一天下,就焚烧《诗》、《书》,而各国国史被烧得更厉害,因为书中有讽刺讥笑秦国的地方。《诗》、《书》之所以重新流传于世,是因为收藏的人家很多,而各国国史专门收藏在周王室,因此一下子就全毁灭了。可惜呀!可惜呀!如今只有《秦纪》传下来,又不写明日月,内容简略也不完整。但是战国关于变通和应急的对策也有大量可以采用的,为什么非上古不可呢?秦国夺取天下暴行很多,但能随着时代的不同而相应调整对策,建树的功业非常巨大。传世的典籍强调说:“效法后王。”这是为什么呢?因为后王距离自己近,当代民俗的变化也和后王那个时期差不多,道理讲起来浅显明白,容易推行。 -

第6题:

改正下列叙述中的错误。“使六国各爱其人,则足以拒秦”(杜牧《阿房宫赋》)

正确答案:“让”改为“假使”或“如果”;“那些”改为“他们的”、“自己的”。 -

第7题:

秦既解邯郸围,而赵王入朝,使赵郝约事于秦,割六县而媾。虞卿谓赵王曰:“秦之攻王也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?”王曰:“秦之攻我也,不遗余力矣,必以倦而归也。”虞卿曰:“秦以其力攻其所不能取,倦而归,王又以其力之所不能取以送之,是助秦自攻也。来年秦复攻王,王无救矣。”王以虞卿之言告赵郝。赵郝曰:“虞卿诚能尽秦力之所至乎?诚知秦力之所不能进,此弹丸之地弗予,令秦来年复攻王,王得无割其内而媾乎?”(《史记?平原君虞卿列传》) 这段文字中共有六个“以”字,分别解释如下:必以倦而归也。

正确答案:以,介词,因,与“倦”构成介词词组作“归”的状语,引入“归”的原因。 -

第8题:

下列各项中,“夫”不是用作指示代词的一项是()

- A、食夫道,衣夫锦

- B、夫六国与秦皆诸侯

- C、则夫二人者,鲁国社稷之臣也

- D、吾思夫使我至此极者而弗得也

正确答案:B -

第9题:

多选题下列句子中,存在名词使动用法的有( )。A日思高其位,大其禄

B族秦者秦也,非天下也

C强本而节用,则天不能贫

D是欲臣妾我也,是欲刘豫我也

E修道而不贰,则天不能祸

正确答案: B,D,E解析:

B项,“族”,名词使动用法,“使……灭族”;D项,“臣妾”和“刘豫”都是名词使动用法,分别指“使……做臣妾”和“使……像刘豫一样”;E项,“祸”,名词使动用法,“使……受灾祸”。 -

第10题:

问答题秦既解邯郸围,而赵王入朝,使赵郝约事于秦,割六县而媾。虞卿谓赵王曰:“秦之攻王也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?”王曰:“秦之攻我也,不遗余力矣,必以倦而归也。”虞卿曰:“秦以其力攻其所不能取,倦而归,王又以其力之所不能取以送之,是助秦自攻也。来年秦复攻王,王无救矣。”王以虞卿之言告赵郝。赵郝曰:“虞卿诚能尽秦力之所至乎?诚知秦力之所不能进,此弹丸之地弗予,令秦来年复攻王,王得无割其内而媾乎?”(《史记?平原君虞卿列传》) 这段文字中共有六个“以”字,分别解释如下:王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?正确答案: 以,动词,认为,在句中作谓语。解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题杜牧在《阿房宫赋》中写道:“妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦„„”并且秦灭六国之后,继续实行移民措施,将六国富豪迁往蜀地。秦统一六国后这样做的主要政治目的是()A满足皇帝的私欲

B加强对六国故地的控制

C强化君主的权力

D彰显皇帝的权威

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第12题:

填空题秦灭六国后全面推行()正确答案: 郡县制解析: 暂无解析 -

第13题:

杜牧在《阿房宫赋》中写道:“灭六国者,六国也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也。”这段话体现的哲学道理是( )。A.量变是质变的基础B.内因是事物变化发展的根据C.质变是量变的结果D.外因是事物变化发展的条件

正确答案:B

这段话主要体现的哲学道理是内因和外因的作用,排除A、C。D讲的是外因,而题干在这里强调的是内因,“灭六国者,六国也,非秦也”,当然是内因在事物发展中起了决定作用。

-

第14题:

在下面的横线上填上相应的古诗文名句。(共6分)

(1)古人写文章常常借古讽今。杜牧《阿房宫赋》:“呜呼!__________,非秦也;族秦者秦也,非天下也。”借秦灭亡的教训批评唐敬宗广建宫室。苏洵《六国论》:“悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。 __________ !”用六国破灭的教训讽刺北宋赂辽。

(2)江西古称“文章节义之邦”,数千年来,人才辈出,留下无数传世佳作。在他们的诗词里,我们既可以品味王安石“__________,只缘身在最高层”的精深哲理,也能感受晏殊“__________,似曾相识燕归来”的惆怅情怀。

(3)郭沫若的《静夜》中,借神话传说表达思念之情的诗句是“__________,__________”。答案:解析:(1)灭六国者六国也、为国者无使为积威之所劫哉

(2)不畏浮云遮望眼、无可奈何花落去

(3)怕会有鲛人在岸,对月流珠? -

第15题:

秦灭六国后全面推行()

正确答案:郡县制 -

第16题:

翻译:灭六国者,六国也。

正确答案: 灭亡六国的是六国自己。 -

第17题:

杜牧在《阿房宫赋》中写道:“妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦„„”并且秦灭六国之后,继续实行移民措施,将六国富豪迁往蜀地。秦统一六国后这样做的主要政治目的是()

- A、满足皇帝的私欲

- B、加强对六国故地的控制

- C、强化君主的权力

- D、彰显皇帝的权威

正确答案:B -

第18题:

给下文加上标点: 秦既解邯郸围而赵望入朝使赵郝约事于秦割六县而媾虞卿谓赵王曰秦之攻王也倦而归乎王以其力尚能进爱王而弗攻乎王曰秦之攻我也不遗余力矣必以倦而归也虞卿曰秦以其力攻其所不能取倦而归王又以其力之所不能取以送之是助秦自攻也来年秦复攻王王无救矣王以虞卿之言告之赵郝赵郝曰虞卿诚能尽秦力之所不能进此弹丸之地弗予令秦来年复攻王王得无割其内而媾乎

正确答案:秦既解邯郸围,而赵王入朝,使赵郝约事於秦,割六县而媾。虞卿谓赵王曰:“秦之攻王也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?”王曰:“秦之攻我也,不遗馀力矣,必以倦而归也。”虞卿曰:“秦以其力攻其所不能取,倦而归,王又以其力之所不能取以送之,是助秦自攻也。来年秦复攻王,王无救矣。”王以虞卿之言告之赵郝。赵郝曰:“虞卿诚能尽秦力之所至乎?诚知秦力之所不能进,此弹丸之地弗予,令秦来年复攻王,王得无割其内而媾乎?” -

第19题:

灭六国者,六国也,非秦也。

正确答案:消灭六国的国家,是六国自己,不是秦国。 -

第20题:

秦既解邯郸围,而赵王入朝,使赵郝约事于秦,割六县而媾。虞卿谓赵王曰:“秦之攻王也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?”王曰:“秦之攻我也,不遗余力矣,必以倦而归也。”虞卿曰:“秦以其力攻其所不能取,倦而归,王又以其力之所不能取以送之,是助秦自攻也。来年秦复攻王,王无救矣。”王以虞卿之言告赵郝。赵郝曰:“虞卿诚能尽秦力之所至乎?诚知秦力之所不能进,此弹丸之地弗予,令秦来年复攻王,王得无割其内而媾乎?”(《史记?平原君虞卿列传》) 这段文字中共有六个“以”字,分别解释如下:王又以其力之所不能取以送之。

正确答案:前“以”字是介词,把,与“其力之所不能取”构成介词词组作“送”的状语,引入“送”的东西。后“以”字是连词,相当于“而”,连接状语与中心语。 -

第21题:

问答题改正下列叙述中的错误。“使六国各爱其人,则足以拒秦”(杜牧《阿房宫赋》)正确答案: “让”改为“假使”或“如果”;“那些”改为“他们的”、“自己的”。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题秦既解邯郸围,而赵王入朝,使赵郝约事于秦,割六县而媾。虞卿谓赵王曰:“秦之攻王也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?”王曰:“秦之攻我也,不遗余力矣,必以倦而归也。”虞卿曰:“秦以其力攻其所不能取,倦而归,王又以其力之所不能取以送之,是助秦自攻也。来年秦复攻王,王无救矣。”王以虞卿之言告赵郝。赵郝曰:“虞卿诚能尽秦力之所至乎?诚知秦力之所不能进,此弹丸之地弗予,令秦来年复攻王,王得无割其内而媾乎?”(《史记?平原君虞卿列传》) 这段文字中共有六个“以”字,分别解释如下:秦以其力攻其所不能取。正确答案: 以,介词,用、靠。与“其力”构成介词词组作“攻”的状语,引入“攻”的凭依。解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题灭六国者,六国也,非秦也。正确答案: 消灭六国的国家,是六国自己,不是秦国。解析: 暂无解析 -

第24题:

多选题下列句子中,有名词使动用法的有( )。[2008年真题]A古者天下散乱,莫之能一

B吾见申叔,夫子所谓生死而肉骨也

C族秦者秦也,非天下也

D齐桓公合诸侯而国异姓

E是欲臣妾我也,是欲刘豫我也

正确答案: E,A解析:

B项,“生死”和“肉骨”都是使动用法,“生死”相当于“使死生”即“使死者复生”,“肉骨”相当于“使骨肉”即“使白骨生肉”,二者都是“使死者复生”的意思。

C项,“族”字为使动用法,译为“使灭亡”。

D项,“国”字是名词用如使动,意思是“使异姓立”。

E项,“臣妾”和“刘豫”都是名词使动用法,“臣妾我也”即“使我们成为他们的臣妾”,“刘豫我也”即“使我们成为刘豫”。