某教师提供不同形状的泡泡器,在学生猜想出不同泡泡器可能会吹出的形状后,让学生实验操作,解释和交流实验结论。此教师采用的教学方法是( )A.演示法 B.探究教学法 C.谈话法 D.讨论法

题目

B.探究教学法

C.谈话法

D.讨论法

相似考题

更多“ 某教师提供不同形状的泡泡器,在学生猜想出不同泡泡器可能会吹出的形状后,让学生实验操作,解释和交流实验结论。此教师采用的教学方法是( )”相关问题

-

第1题:

以下是一位教师在教学《保持水土》时的课堂教学结构:

①教师呈现录像,学生通过观看长江流域发生特大流水的录像提出问题;

②教师为学生提供黄河上流的资料(文字、录像、图片等),让学生尝试推想:“黄河水为什么会含有大量泥沙”

③教师为学生提供模拟实验的材料,让学生自己设计实验验证,自己实验验证自己所作的推想:

④学生在教师的指导下,讨论解决水土流失的问题。

问题:

(1)该教师采用的是何种教学方式

(2)该方式与传统的教学方法相比,有何积极意义答案:解析:(1)材料中教师采用的是探究性教学方式。以探究为主的教学方法是指教师组织和引导学生通过独立的探索和研究活动而掌握知识、培养能力、开发潜力、形成研究意识和探索精神的方法。材料中,教师在教学《保持水土》的过程中通过呈观录像提出问题,然后推出假设,进行实验,指导学生讨论问题、研究问题。

(2)探究性学习的意义:

①探究式教学的运用促使教学策略发生转变。使得课堂教学“以教师为中心”的单向灌输式教学方法转变为“以学生为主体.教师为主导”的师生双向协调发展的“探究式”教学方法。

②探究式教学的运用促成了教学组织形式的转变。目前的课堂教学组织形式,仍旧是班级授课制,但是由于信息媒体的介入,这种传统的课堂教学组织形式赋有了新的时代内涵。

③探究式教学的运用促成了教学内容的转变。新课程改革十分重视课程资源的开发与运用。

④探究式教学的运用促成了师生角色地位的转变。教师由原来的知识提供者、灌输者转变成了学生学习的组织者、指导者和促进者;学生则由被动学习的接受者和被填灌对象,转变为课堂学习的认知主体。 -

第2题:

关于实验和实验教学说法正确的是( )。A.计划性和可操作性是实验的两大基本特点

B.实验的目的就是为了让学生加深对所学知识的理解

C.学生实验的目的主要是要获得正确科学的实验结论

D.教师在课堂上的演示实验必须确保成功答案:A解析: -

第3题:

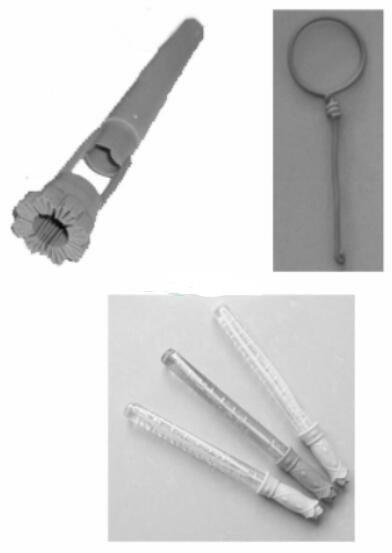

请根据下列素材设计一个大班科学活动,要求写出活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。

大班的胡老师为幼儿提供了各种吹泡泡的工具,有吸管、铁丝绕成的圈、塑料吹泡泡棒等(如图2),让幼儿在户外活动时自己吹泡泡玩。幼儿在吹泡泡的时候,有的能吹出很大的泡泡,有的只能吹出小泡泡;有的能一次吹出好多个泡泡,有的一次只能吹出一个泡泡……结果有的幼儿得意,有的幼儿沮丧。针对上述现象,胡老师打算组织一个科学教育活动,以引发幼儿深入探究的兴趣,并使幼儿了解不同吹泡泡工具与吹出的泡泡之间的关系。答案:解析:活动设计题

科学活动:《吹泡泡》

【活动设计意图】

“吹泡泡”是幼儿最好玩、最难忘的游戏,经教师加以提炼,将变成科学活动的有效教材。因此开展科学活动《吹泡泡》能够培养幼儿探究问题、发现问题、解决问题的良好品质,为幼儿的发展奠定良好的基础。

【活动目标】

1.通过动手实验操作,尝试用不同的材料吹泡泡,发现只要是镂空的材料都容易吹出泡泡。

2.知道用铁丝可以自制吹泡泡器,体验成功的喜悦,知道不同吹泡泡器吹出的泡泡都是圆形或椭圆形。

3.培养幼儿根据自己的猜想有目的地进行验证的能力。

【活动准备】

泡泡液、塑料吸管、铁丝圈、塑料吹泡泡棒、长方形吹泡泡器、8字形吹泡泡器

【活动过程】

(一)开始部分

师:小朋友们,你们吹过泡泡吗?

生:吹过。

生:没有。

师:哪位小朋友愿意和大家分享一下平时你是怎么吹泡泡的?谁愿意到前面给大家表演一下呢?

小朋友积极参与。

师:大家看看,这些泡泡是从哪里出来的呢?

生:泡泡是从洞洞里出来的。

(二)尝试用不同的管子来吹泡泡,发现问题

师:今天老师带来了自己做的吹泡泡的工具——看,这是三根粗细不同的塑料吸管。请你们猜一猜,这些塑料吸管吹出的泡泡是一样的吗?(幼儿猜想)

师:好,那大家就赶快来试一下吧!

幼儿试吹。

师:为什么粗管吹出的泡泡大而细管吹出的泡泡小呢?

生:因为吸管粗细不同,所以吹出的泡泡大小不同。

(用记录表,把小朋友们的实验结果记录下来。)

(三)尝试用不同形状的吹泡泡器吹泡泡,进一步探索问题

师:今天老师还带来了自己做的吹泡泡器——看,这是什么形状的吹泡泡器。那请你们猜一猜,这个圆形的吹泡泡器可以吹出什么形状的泡泡呢?

生:长方形,圆形,椭圆形……

师:真的吗,那我们一起来试一试,但老师有两个小要求:请小朋友不用搬椅子,轻轻地走到桌子前去试一试,试的时候要往上面吹,不要吹到小朋友的脸上,当音乐停了的时候,小朋友就要回到自己的位置上,听清楚了吗?

(老师把事先准备好的圆形吹泡泡器、泡泡液拿出来,播放音乐《泡泡不见了》,三分钟后,幼儿回到位置上)

师:刚才你们用圆形的吹泡泡器吹出的泡泡是什么形状的呀?

生:圆形的。

师:原来这个圆形的吹泡泡器吹出的泡泡是圆形的。

(出示记录表,把小朋友的实验结果记录下来)

师:现在我们一起来看一下,一根铁丝怎样才能让它吹出泡泡?各种形状的铁丝吹出来的泡泡是什么样的?

(教师拿出事先准备好的长方形、三角形、梯形、8字形等铁丝做成的吹泡泡器)

(幼儿开始用各种形状的吹泡泡器吹泡泡)

(四)猜想并总结概括泡泡的形状

师:刚刚小朋友们用了多种形状的吹泡泡器,那请大家说一说刚刚你们都吹出了什么形状的泡泡呢?

生:圆形。

(引发幼儿进一步深入思考和概括。请幼儿关注吹泡泡的工具和吹泡泡的结果,教师根据幼儿的观点和意见,总结得出:虽然吹泡泡的工具不同,但是吹出的泡泡都是圆形的或椭圆形的。)

【活动延伸】

让幼儿回家观看《比克曼的科学世界》,尝试自己制作吹泡泡的工具,并尝试通过加入不同的气泡材料,吹出不同颜色的气泡。 -

第4题:

在探究教学中,教师和学生互动的目的包括()。

- A、在学生进行数据收集和整理过程中提供支持

- B、引导学生对证据进行解释和评价

- C、组织并提供交流的机会

- D、告知学生实验的步骤和实验方法

正确答案:A,B,C -

第5题:

材料:某教师设计的“细胞呼吸”的课堂教学实录片段。师:请同学们来看一组实验,这两个锥形瓶都装有葡萄糖溶液,唯一的区别在于是否添加酵母菌,一段时间会出现怎样的现象呢?(教师展示实验现象。)今天我给大家准备了实验材料,那么下面请同学们参照大屏幕,按照步骤进行分组实验。(一)学生独立实验(教师在学生进行实验时,在各小组之间与学生进行交流讨论。)(二)实验结果汇报和交流(三)师生共同总结归纳根据上述材料,回答以下问题:(1)从教学活动特点来看,该教师设计的实验属于哪种类型?(2)根据该教师的做法,简单谈谈在中学生物学实验的准备以及组织实施过程中,教师应该注意哪些事项?

正确答案:(1)该教师设计的实验属于探究性实验。(2)准备阶段:①准备好实验材料,尽可能选择与教材要求一致的材料,并确保新鲜。②准备好实验设备、用具和药剂。实验前教师要仔细检查一遍实验设备、用具,试剂配制要严格掌握一定的浓度、纯度和数量,并注意保存;每种配好的试剂都要贴好标签,标明试剂名称、浓度和配制日期。③准备好实验教学辅助教具。使用辅助教具有利于学生尽快地掌握操作技能和实验步骤的要点。④进行预试。⑤培养小助手。在实验前培养实验小助手,上课时注意发挥小助手的积极性。⑥教师要认真考虑本次实验中可能出现的问题及难点,并做到心中有数,以及制定好相应的解决措施。实施阶段:①精心布置实验室环境,创设实验研究的良好氛围;②若是第一次学生实验,则要特别认真对待第一次实验课的教学准备工作;③精心编排实验小组,充分发挥合作学习的优势,实现学生的自我约束与管理;④教师充分发挥组织者、引导者的作用,在实验时,教师要不断巡视每组的实验情况,以一个平等的参与者的姿态给学生以指导,对学生遇到的困难要及时予以适当的点拨和帮助,使每个小组的实验都能顺利进行下去;⑤教师和学生要认真做好实验课前的各项准备工作,做到忙而不乱;⑥变“验证性实验”为“探究性实验”,给学生提供自我发展的空间。学生有了自我展示的舞台和空间,自然会全身心地投入到探究过程中,而不会有时间去扰乱课堂秩序,课堂自然也就好组织了。 -

第6题:

在学生利用教师提供的资源进行自主探究的过程中,教师可能会采取以下做法,你认为不妥的一项是()。

- A、教师也独立进行探究并与各学生小组进行比赛

- B、教师及时提供指导,随时帮助学生解决疑难

- C、教师鼓励学生好的行为,对不好的行为给予及时的纠正

- D、教师点拨方法,让学生学会探究和合作学习

正确答案:A -

第7题:

在教学“杠杆原理”时,一教师先出示概念,然后用实验验证,最后让学生做适应性练习;另一教师则先让学生用扁担挑重物,然后让他们自己做实验验证自己的猜想,最后得出相关结论。这两位教师的教学过程有何不同?两种教学方法对学生的学习将产生怎样的影响?

正确答案:第一位教师的教学过程,重结论,轻过程。将学习内容以定论的形式直接呈现出来,学生是知识的接受者。把形成结论的生动过程变成现成的结论,现成的讲解,没有学生一系列的质疑、判断、比较、选择以及相应的分析、综合、概括等认识活动,没有多样化的思维过程和认知方式,结论难以感悟获得,也难以真正理解和巩固,更重要的是,学生的创新精神和创新思维不可能培养起来。这种教学,排斥了学生的思考与个性发展,它不仅不能促进学生的发展,反而成为学生发展的阻力。第二位教师在教学过程中,重结论,更重过程,鼓励学生主动参与,通过观察、比较、判断、想象,让学生感知知识的产生与发展过程,使学习过程成为人的主体性,能动性,独立性不断生成、张扬、发展、提升的过程,成为学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程。学生是知识的发现者,学生学会的不仅是课本知识,更掌握了学习方法,养成了良好的学习态度和学习策略,乐于动手、勤奋实践,创新精神和实践能力得以培养。 -

第8题:

问答题科学教育活动:吹泡泡 活动目标: 1、探索使用不同工具吹泡泡,体验吹泡泡的经验。 2、乐意用清楚连贯的语言交流自己的发现。 活动过程: 1、探索泡泡吹大的方法 2、探索用铅丝吹泡泡的方法 3、经验迁移 请根据所学的幼儿园教育活动设计原理,分析以上的活动设计。正确答案: “吹泡泡”的科学教育活动设计是一高结构的活动设计,制定的活动目标明确和细化,组织与实施以教师为主体设计,活动趋向周密和细致,包括每一步骤进行中教师的提问和幼儿的操作,教师都进行了严密预设。活动评价虽没有在设计中呈现,但从实施过程和活动延伸可看出教师的评价时围绕预设的目标进行的,评价标准是吹泡泡经验积累的丰富程度。解析: 暂无解析 -

第9题:

单选题教师为幼儿做纸杯脱水的小实验。这位教师采用的教学方法是( )。A演示法

B欣赏法

C观察法

D操作法

正确答案: A解析: -

第10题:

问答题有位老师在进行《溶解》一课教学时,给每组学生提供了材料:盛有水的烧杯,筷子,小包盐。并让学生猜一猜食盐放入水中会不会溶解,然后让学生实验:把盐放入水中,搅拌后食盐不见了。接着教师分别做了沙子、高锰酸钾是否溶解的演示实验。最后教师指导学生填书上的表格:石子、红糖、粉笔、肥皂、洗衣粉、橡皮是否溶解。这些为什么不是科学探究活动?如果你教这个内容,怎样来设计探究活动?请写出探究活动设计思路。正确答案: (1)食盐的溶解是学生已有的经验,还让学生进行猜想是无意义的。学生已知结论,教师让学生做食盐溶解实验,显然这是一种验证性实验,而不是科学探究活动。教师进行演示实验让学生看,这一活动过程教师处于主动状态,而学生处于被动状态,学生的行为缺乏主动性,因此不属于科学探究活动。

(2)探究活动设计思路要体现:

①紧扣探究活动主题,活动要有探究价值;

②设计科学合理、方法新颖,让学生多感观参与和思维参与。解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题用泡泡液可以较容易的吹出泡泡,而用清水则很难,这是因为()。A泡泡液的表面张力大

B泡泡液的表面张力小

C清水的表面张力大

D清水没有表面张力

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第12题:

多选题在探究教学中,教师和学生互动的目的包括()。A在学生进行数据收集和整理过程中提供支持

B引导学生对证据进行解释和评价

C组织并提供交流的机会

D告知学生实验的步骤和实验方法

正确答案: D,C解析: 暂无解析 -

第13题:

材料:

以下是一位教师在教学《保持水土》时的课堂教学结构:

①教师呈现录像,学生通过观看长江流域发生特大洪水的录像提出问题。

②教师为学生提供黄河上游的资料(文字、录像、图片等),让学生尝试推想:黄河水为什么会含有大量泥沙?

③教师为学生提供模拟实验的材料,让学生自己设计实验验证自已所作的推想。

④学生在教师的指导下,讨论解决水土流失的问题。

问题:

(1)该教师采用的是何种教学方式?(8分)

(2)该方式与传统的教学方法相比,有何积极意义?答案:解析:(1)材料中教师采用的是探究式教学方式。以探究为主的教学方法是指教师组织和引导学生通过独立的探索和研究活动而掌握知识、培养能力、开发潜力、形成研究意识和探索精神的方法。材料中,教师在教学《保持水土》的过程中通过呈现录像,提出问题,然后推出假设,进行实验,指导学生讨论问题、研究问题。 (2)探究式教学的意义:①探究式教学的运用促使教学策略发生转变。使得课堂教学从“以教师为中心”的单向灌输式教学方法转变为“以学生为主体,教师为主导”的师生双向协调发展的“探究式”教学方法。②探究式教学的运用促成了教学组织形式的转变。目前的课堂教学组织形式,仍旧是班级授课制。但是由于信息媒体的介入,这种传统的课堂教学组织形式被赋予了新的时代内涵。③探究式教学的运用促成了教学内容的转变。新课程改革十分重视课程资源的开发与运用。④探究式教学的运用促成了师生角色地位的转变。教师由原来的知识提供者、灌输者转变为学生学习的组织者、指导者和促进者;学生则由被动学习的接受者和被填灌对象。转变为课堂学习的认知主体。 -

第14题:

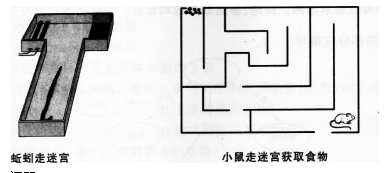

材料:

某教师在讲授“动物的学习行为”时。先让学生阅读教科书中的材料“蚯蚓走迷宫”,然后让学生以小组为单位进行小鼠走迷宫获取食物”的实验,记录小鼠走出迷宫所用的时间。小组汇报.统计全班的结果。最后,通过比较两个实验的结果,带领学生得出“动物越高等,学习能力越强”的结论。

问题:

(1)在设计小鼠走迷宫实验时,教师应提示学生在控制变量方面注意哪些事项

(2)在该实验中,教师得出结论的证据是否充足为什么答案:解析:(1)实验设计中需要注意的是自变量和无关变量的控制。 在设计小鼠走迷宫实验时,教师应提示学生在控制变量方面注意控制自变量为单一变量。控制无关变量遵循等量性原则。

①自变量要注意单一变量原则,即只更换研究对象,小鼠与蚯蚓同为昼伏夜出的动物,习性相同;

②无关变量要注意等量性原则。即除了自变量之外的一切对实验结果有影响的无关变量必须严格控制等量,以平衡和消除无关变量对结果的影响。需要强调的是这些无关变量在进行严格控制时,不但要等量.而且是在适宜条件下的等量.常态条件下的等量。

具体注意事项如下:

第一,选材时注意选择个体较小、适合室内实验环境、健康的小鼠,同时实验前要对小鼠进行饥饿处理。

第二,迷宫的设计。隔板高度要高一些,避免小鼠从隔板上方越过,直接取食;或直接在隔板上方盖一块玻璃板,既能阻止小鼠翻越隔板又便于观察;“迷宫”的通道宽度要便于小鼠折返。

(2)在该实验中。教师得出的结论的证据不充足。

“尝试与错误”是常见的学习行为。不同动物“尝试与错误”的次数不一样。动物越高等.学习能力越强,学会某种行为时“尝试与错误”的次数越少。

教材中的“蚯蚓走迷宫”材料中提到“蚯蚓要经过大约200次尝试。遭受多次轻微电击后才能学会直接爬向潮湿的暗室”。按照实验设计的对照性原则,“小鼠走迷宫”实验也应该观察并记录“小鼠需要经过几次尝试与错误才能通过迷宫.吃到食物,即“小鼠尝试与错误的次数”。仅仅观察并记录时间,无法形成直接对照。 -

第15题:

请根据下列素材设计一个大班科学活动,要求写出活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。

大班的胡老师为幼儿提供了各种吹泡泡的工具,有吸管、铁丝绕成的圈,塑料吹泡泡棒等,让幼儿在户外活动时自己吹泡泡玩幼儿在吹泡泡的时候,有的能吹出很大的泡泡,有的只能吹出小泡泡,有的能一次吹出好多个泡泡,有的一次只能吹出一个泡泡……

结果有的幼儿得意,有的幼儿沮丧,针对上述现象,胡老师打算组织一个科学的教育活动,以引发幼儿深入探究的兴趣,并使幼儿了解不同吹泡泡工具与吹出的泡泡之间的关系。 答案:解析:活动目标:

答案:解析:活动目标:

1.在玩泡泡的过程中,发现各种各样的形状吹出的形状都是圆的。

2.发现泡泡是彩色的,体验玩泡泡的乐趣。

活动准备:

1.各式各样的吹泡泡的工具,已配备好的溶液。

2.泡泡飞舞的视频。

活动过程:

一、导入活动

1.欣赏泡泡漫天飞舞的视频,激起幼儿的兴趣。

师:刚才,你们看见了什么?它们是怎样的?

师:你们喜欢吹泡泡吗?(喜欢)今天老师给你们准备了很多吹泡泡的工具,先来看看有哪些?(圆形、三角形、正方形、椭圆形)

2.老师示范各种工具吹泡泡

二、吹泡泡,发现泡泡是彩色的、圆形的。

1.讲述活动要求,在吹泡泡的同时看看泡泡是什么形状的,是什么颜色的。

师:现在给你们每人分一份吹泡泡的工具,你们来吹泡泡,等一下要告诉我,你们用这些形状不一样的工具吹出来的泡泡是什么形状的。

2.幼儿自由吹泡泡。

3.集合述说自己的发现,泡泡的形状和颜色。

师:你们发现了什么秘密吗?用三角形工具吹出来的泡泡是什么形状?(圆形)

师:请用正方形的工具的小朋友举手,你们来说说你们吹出来的泡泡是什么形状?(圆形)

4.教师与幼儿一同验证。

师:“真的是这样的吗?我们一起来看看,我用三角形的工具来吹泡泡,你们仔细看看泡泡是什么形状的”

5.小结:原来啊各种各样的工具吹出来的泡泡都是圆形的。 -

第16题:

在教学实验环节,为了保障实验的安全性,教师应做哪些工作?()

- A、做实验示范并对注意事项重点强调,学生做实验时在一旁进行监督和指导

- B、教师先做实验示范,学生观察教师的操作步骤和动作

- C、对实验步骤进行详细地讲解,但无需进行实验示范

- D、直接进入学生的实验环节,教师对操作错误的地方及时地进行指正

正确答案:A -

第17题:

用泡泡液可以较容易的吹出泡泡,而用清水则很难,这是因为()。

- A、泡泡液的表面张力大

- B、泡泡液的表面张力小

- C、清水的表面张力大

- D、清水没有表面张力

正确答案:A -

第18题:

科学教育活动:吹泡泡 活动目标: 1、探索使用不同工具吹泡泡,体验吹泡泡的经验。 2、乐意用清楚连贯的语言交流自己的发现。 活动过程: 1、探索泡泡吹大的方法 2、探索用铅丝吹泡泡的方法 3、经验迁移 请根据所学的幼儿园教育活动设计原理,分析以上的活动设计。

正确答案: “吹泡泡”的科学教育活动设计是一高结构的活动设计,制定的活动目标明确和细化,组织与实施以教师为主体设计,活动趋向周密和细致,包括每一步骤进行中教师的提问和幼儿的操作,教师都进行了严密预设。活动评价虽没有在设计中呈现,但从实施过程和活动延伸可看出教师的评价时围绕预设的目标进行的,评价标准是吹泡泡经验积累的丰富程度。 -

第19题:

教师控制下的探究性实验,学生在实验前()。

- A、知道实验课题、过程和结论

- B、不知道实验过程和结论

- C、知道实验课题、结论而不知道过程

- D、知道实验课题、过程而不知道结论

正确答案:D -

第20题:

问答题科学教育活动: 吹泡泡(大班); 活动目标: 1.探索使用不同工具吹泡泡,体验吹泡泡的经验。 2.乐意用清楚连贯的语言交流自己的发现。 活动准备:吸管、杯子、肥皂液、抹布、铅丝、牙刷、树叶、盘子、框。...... 教师小结:不管你用什么小工具,只要让它有孔,蘸满肥皂液,就能吹出泡泡。 请根据所学的幼儿园教育活动设计原理,分析以上的活动设计。正确答案: 教师表演吹泡泡本领,引发幼儿进一步探索的兴趣。“吹泡泡”的科学教育活动设计是一高结构的活动设计,制定的活动目标明确和细化,组织与实施以教师为主体设计,活动趋向周密和细致,包括每一步骤进行中教师的提问和幼儿的操作,教师都进行了严密设计。活动评价虽没有在设计中呈现,但从实施过程和活动延伸可看出教师的评价是围绕预设的目标进行的,评价标准是吹泡泡经验积累的丰富程度。解析: 暂无解析 -

第21题:

问答题在教学“杠杆原理”时,一教师先出示概念,然后用实验验证,最后让学生做适应性练习;另一教师则先让学生用扁担挑重物,然后让他们自己做实验验证自己的猜想,最后得出相关结论。这两位教师的教学过程有何不同?两种教学方法对学生的学习将产生怎样的影响?正确答案: 第一位教师的教学过程,重结论,轻过程。将学习内容以定论的形式直接呈现出来,学生是知识的接受者。把形成结论的生动过程变成现成的结论,现成的讲解,没有学生一系列的质疑、判断、比较、选择以及相应的分析、综合、概括等认识活动,没有多样化的思维过程和认知方式,结论难以感悟获得,也难以真正理解和巩固,更重要的是,学生的创新精神和创新思维不可能培养起来。这种教学,排斥了学生的思考与个性发展,它不仅不能促进学生的发展,反而成为学生发展的阻力。第二位教师在教学过程中,重结论,更重过程,鼓励学生主动参与,通过观察、比较、判断、想象,让学生感知知识的产生与发展过程,使学习过程成为人的主体性,能动性,独立性不断生成、张扬、发展、提升的过程,成为学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程。学生是知识的发现者,学生学会的不仅是课本知识,更掌握了学习方法,养成了良好的学习态度和学习策略,乐于动手、勤奋实践,创新精神和实践能力得以培养。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题材料: 以下是一位教师在教学《保持水土》时的课堂教学结构: ①教师呈现录像,学生通过观看长江流域发生特大流水的录像提出问题; ②教师为学生提供黄河上流的资料(文字、录像、图片等),让学生尝试推想:“黄河水为什么会含有大量泥沙?”③教师为学生提供模拟实验的材料,让学生自己设计实验验证,自己实验验证自己所作的推想: ④学生在教师的指导下,讨论解决水土流失的问题。 问题: (1)该教师采用的是何种教学方式?(9分)(2)该方式与传统的教学方法相比,有何积极意义?(9分)正确答案:解析: -

第23题:

单选题教师模拟组织了一场话剧,让学生扮演故事中的角色,体验人物心理历程。该教师使用的教学方法是( )。A演示实验法

B谈话交流法

C情境教学法

D读书指导法

正确答案: D解析: