阅读材料,回答问题: 《草》的最后一个教学环节: 师:小朋友,放学回家谁愿意把诗背给妈妈听?(学生举手,老师请一名学生到前面来)我当你妈妈,你现在背给我听好吗?想一想,到了家里该怎么说? 生:妈妈,我今天学了一首古诗,背给你听听好吗? 师:我女儿棒,老师刚交完就会背了。 师:谁愿意回家背给哥哥听? 生:哥哥,今天我学了一首古诗,背给你听好吗? 师:哪一首? 生:《草》。 师:噢,这首诗我也学过,它是唐朝大诗人李白写的。 生:哥哥,你记错了,是白居易写的。 师:反正都有“白”字。我先背给你听:离离原上草,一

题目

阅读材料,回答问题: 《草》的最后一个教学环节: 师:小朋友,放学回家谁愿意把诗背给妈妈听?(学生举手,老师请一名学生到前面来)我当你妈妈,你现在背给我听好吗?想一想,到了家里该怎么说? 生:妈妈,我今天学了一首古诗,背给你听听好吗? 师:我女儿棒,老师刚交完就会背了。 师:谁愿意回家背给哥哥听? 生:哥哥,今天我学了一首古诗,背给你听好吗? 师:哪一首? 生:《草》。 师:噢,这首诗我也学过,它是唐朝大诗人李白写的。 生:哥哥,你记错了,是白居易写的。 师:反正都有“白”字。我先背给你听:离离原上草,一岁…… 生:一岁一枯荣。 师:野火烧不尽,春……春…… 生:春风吹又生! 师:还是弟弟记性好! 师:谁愿意背给奶奶听?奶奶没文化,耳朵有点聋,请你注意。 生:奶奶,我背首古诗给你听好吗? 师:好,背什么古诗?什么时候学的? 生:背《草》,今天上午刚学的。 师:那么多花儿不写,干吗写草啊? 生:(一愣)嗯……是因为草很顽强,野火把它的叶子烧光了,可第二年又长出了新芽!师:噢,我明白了。背吧! 师:“离离原上草”是什么意思?我怎么听不懂? 生:这句诗是说,草原上的草长得很茂盛。 师:还有什么“一岁一窟窿”? 生:不是“一岁一窟窿”,是“一岁一枯荣”。枯,就是干枯,荣,就是茂盛。春天和夏天,草长得很茂盛,到了冬天就干枯了。 师:你看俺孙女多能耐,小小年纪就会背古诗了!奶奶像你这么大的时候,若能上学就好了!好,今天的课就上到这儿,小朋友,放学回家就把这首《草》背给家里人听。 问题:请从学生自主学习与教师引导学生学习的角度谈谈如何引导小学生自主学习。

相似考题

更多“阅读材料,回答问题: 《草》的最后一个教学环节: 师:小朋友,放学回家谁愿意把诗背给妈妈听?(学生举 ”相关问题

-

第1题:

小明放学回家情绪低落,妈妈打电话给老师,你怎么办?答案:解析:如下处理:

第一,疏导妈妈的情绪,不让其担心。

第二,第二天找小明了解情况,询问原因。

第三,如果是学习上的事情,老师可以帮忙处理学习跟不上的问题。如果是学习方法,教师可以帮助其建立自己的学习方法。如果是跟同学之间的关系,会告诉其与人交往的技巧和原则。

第四,课上多关注,课后组织活动让班干部,班集体学生多相处。

总之,不但关注学生的成绩,还要关注学生的心理,全面发展。 -

第2题:

阅读材料,回答下列问题。

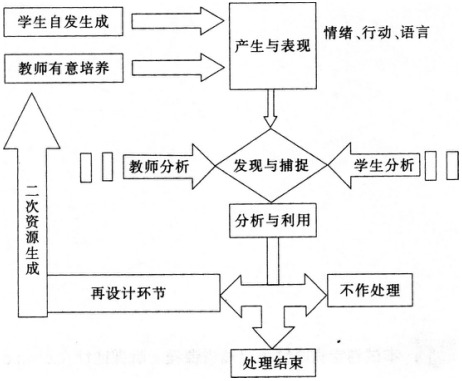

问题:(1)根据流程图,指出捕捉与利用学生资源要经历哪几个环节

(2)思想品德课教学为什么要捕捉与利用学生资源答案:解析:(1)我们可将对学生资源的捕捉与利用过程分解为以下环节:产生与表现环节、发现与捕捉环节、分析与使用环节。

学生资源的自发生成到利用为一条主线(主动资源的产生利用):学生资源显现——教师发现后捕捉——教师分析(或学生分析)、判断价值后利用;学生资源的被动生成到利用为另一条主线(被动资源的产生利用):

在教师的有意激发下学生资源显现——教师发现并捕捉——教师分析(或学生分析)、判断价值后利用。两条主线后有一共同分支,即在处理结束后可能还会有再设计环节(进入下一个学生资源的生成捕捉和利用阶段),教师在一次资源捕捉利用后再设计,促使二次学生资源生成,教师再分析、利用。

(2)在新课程的理念下,学生不应仅作为课堂教学的参与者,而更应在课程实施的过程中,作为一种课程资源来审视和发掘。学生真实生活体验的鲜活性,不同思维方式的差异性。探索经历的过程、结果及感受的多元性,都是弥足珍贵的课程资源。因此在课程资源的开发和利用过程中,要研究一般学生和特定学生的情况,在教学中不仅要有效地利用学生已有的知识结构、生活体验、学习兴趣,而且要兼顾他们的差异,从而因材施教,合理地开发和利用学生的课程资源。另外也要特别注意捕捉、开发和利用学生在教学活动中显现出的课程资源。须注意,学生资源的产生有主动和被动两种情况,主动资源是由学生自觉或自发产生出来的资源。 -

第3题:

阅读下列材料,回答问题。

幼儿园大班苗苗回家后跟妈妈说.谢老师根据课堂中回答出问题的数量多少来给他们安排座位,那天她一个问题都没有回答上来就被安排在班里最后一排坐一个月。她特别不喜欢坐最后一排,感觉小朋友们都在笑她,老师也不理她。妈妈听后,第二天到幼儿园跟谢老师探讨了关于排座的问题.谢老师丝毫没有反思之意,坚持认为自己的做法是正确的。

问题:

请从职业理念的角度,评析谢老师的教育行为。答案:解析:【知识点】职业理念——教育观、教师观、儿童观

谢老师的行为是不恰当的,违背了教师应有的职业理念。

首先,在教育观方面,素质教育理念要求面向全体学生,促进学生全面发展。材料中,谢老师根据答题数量排座位的做法,一方面打击了回答问题较少的孩子的自信心,人为地拉大了孩子们之间的差距,没有促进全体儿童的发展;另一方面对于回答问题数量较多的孩子也只是片面地起到追求回答问题数量的作用,而不能促进儿童的全面发展。

其次,在教师观方面。新课改背景下的教师观要求教师要从“教书匠”转变为教育教学的研究者和反思的实践者。材料中,对于苗苗妈妈提出的问题,谢老师没有进行反思,没有成为反思的实践者。

最后.在儿童观方面,这种做法没有尊重学生的人格尊严,会给苗苗等部分孩子造成心理的伤害。

综上所述。谢老师这种排座位的做法不利于儿童的成长,不值得提倡的。 -

第4题:

阅读材料,回答下列问题。

问题:

(1)根据流程图,指出捕捉与利用学生资源要经历哪几个环节?

(2)思想品德课教学为什么要捕捉与利用学生资源?答案:解析:本题考查考生读图分析能力。答题过程中注意把握捕捉利用学生资源的主体为教师和学生两条主线,既要发现二者的不同点进行区别,又要找到二者共同点进行讲解。 -

第5题:

阅读材料,回答下列问题。

问题:(1)根据流程图,指出捕捉与利用学生资源要经历哪几个环节?

(2)思想品德课教学为什么要捕捉与利用学生资源?答案:解析:(1)我们可将对学生资源的捕捉与利用过程分解为以下环节:产生与表现环节、发现与捕捉环节、分析与使用环节。

学生资源的自发生成到利用为一条主线(主动资源的产生利用):学生资源显现——教师发现后捕捉——教师分析(或学生分析)、判断价值后利用;学生资源的被动生成到利用为另一条主线(被动资源的产生利用):

在教师的有意激发下学生资源显现——教师发现并捕捉——教师分析(或学生分析)、判断价值后利用。两条主线后有一共同分支,即在处理结束后可能还会有再设计环节(进入下一个学生资源的生成捕捉和利用阶段),教师在一次资源捕捉利用后再设计,促使二次学生资源生成,教师再分析、利用。

(2)在新课程的理念下,学生不应仅作为课堂教学的参与者,而更应在课程实施的过程中,作为一种课程资源来审视和发掘。学生真实生活体验的鲜活性,不同思维方式的差异性。探索经历的过程、结果及感受的多元性,都是弥足珍贵的课程资源。因此在课程资源的开发和利用过程中,要研究一般学生和特定学生的情况,在教学中不仅要有效地利用学生已有的知识结构、生活体验、学习兴趣,而且要兼顾他们的差异,从而因材施教,合理地开发和利用学生的课程资源。另外也要特别注意捕捉、开发和利用学生在教学活动中显现出的课程资源。须注意,学生资源的产生有主动和被动两种情况,主动资源是由学生自觉或自发产生出来的资源。