长沙实验初中的谢老师在地理课上,展示多媒体课件画面:人类共同的家园——聚落。(课前已要求学生进行了资料的收集、筛选和整理)要求学生积极参与“七嘴八舌话聚落”的游戏。游戏规则:尽可能多地说出你所了解的关于聚落的知识或问题,为使更多的同学有机会参与游戏,请不要说重复的知识或问题。课堂上学生们兴趣盎然、七嘴八舌、踊跃发言,叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,提出了有关聚落的种种疑问。师生互动、共同解决学生的质疑。最后,谢老师展示辩论赛题:正方——聚落应该发展;反方——聚落应该保护。要求学生自行组成两大组进行辩

题目

请你阐述该案例中所体现的新课程思想。结合你的教学实践,谈谈谢老师是怎样实施这一课程理念的

相似考题

更多“长沙实验初中的谢老师在地理课上,展示多媒体课件画面:人类共同的家园——聚落。(课前已要求学生进行了资料的收集、筛选和整理)要求学生积极参与“七嘴八舌话聚落”的游戏。游戏规则:尽可能多地说出你所了解的关于聚落的知识或问题,为使更多的同学有机会参与游戏,请不要说重复的知识或问题。课堂上学生们兴趣盎然、七嘴八舌、踊跃发言,叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,提出了有关聚落的种种疑问。师生互动、共同解”相关问题

-

第1题:

简述半坡聚落和河姆渡聚落的异同。

参考答案:(1)相同点:半坡聚落和河姆渡聚落都是新石器时代文化的典型代表,二者都开始了农业生产和定居生活,普遍使用磨制石器和陶器。

(2)不同点:二者所处的地理环境不同,半坡聚落位于黄河流域,而河姆渡聚落位于长江流域;房屋结构不同,前者为半地穴式房屋,后者为干栏式房屋。半坡聚落主要种植粟,而河姆渡聚落主要种植水稻;陶器制作中反映的艺术风格不同,前者陶器的低色一般为红色,上面绘有图案,称为彩陶,后者陶器的颜色一般为黑色,称为黑陶。

-

第2题:

阅读关于“聚落与环境”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“举例说出聚落与自然环境的关系”。

材料二某版本教科书中关于“聚落与环境”的内容。

聚落与环境

世界上的人们居住在不同的地方,有些人住在乡村,有些人住在城市。我们把人们的这些聚居地——乡村和城市.统称聚落。

乡村一般规模较小.主要有农村、牧村、渔村等不同类型。居住在乡村的人们一般从事耕作、放牧、捕鱼等生产活动。城市规模较大,居住在城市里的人们主要从事工业、服务业等工作。

由于劳动生产方式的差异,乡村和城市的景观有较大的差异(图4.12)。

阅读关于“聚落与环境”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“举例说出聚落与自然环境的关系”。

材料二某版本教科书中关于“聚落与环境”的内容。

聚落与环境

世界上的人们居住在不同的地方,有些人住在乡村,有些人住在城市。我们把人们的这些聚居地——乡村和城市.统称聚落。

乡村一般规模较小.主要有农村、牧村、渔村等不同类型。居住在乡村的人们一般从事耕作、放牧、捕鱼等生产活动。城市规模较大,居住在城市里的人们主要从事工业、服务业等工作。

由于劳动生产方式的差异,乡村和城市的景观有较大的差异(图4.12)。

目前.在一些河流中下游平原地区或河口、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集:在高山、荒漠地区,则少有或没有聚落。

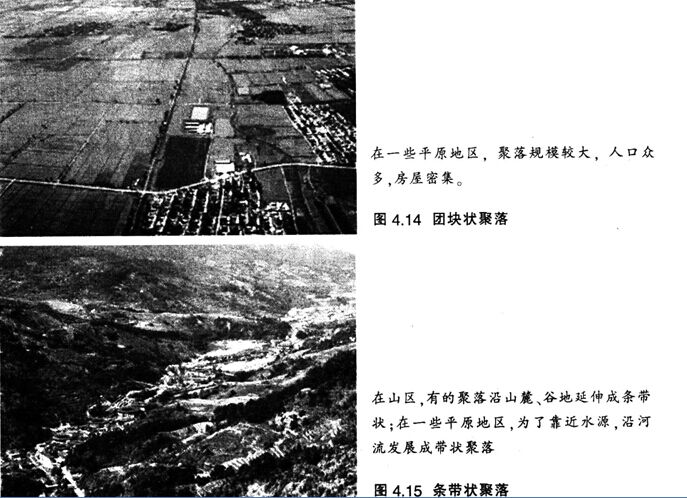

世界上的自然环境千差万别,聚落的形态也各不相同。有的聚落在平原地区聚集呈团块状(图4.14),有的聚落沿着河流、山麓、谷地等呈条带状(图4.15)。

要求:

(1)分析本课的教学重、难点。(8分)

(2)依据教学重、难点和教材内容,设计教学过程要点。(16分)答案:解析:(1)①教学重点:比较分析城市与乡村的差别;探究聚落与自然环境的关系。 ②教学难点:聚落与自然环境的关系。

(2)教学过程要点:

①比较分析城市与乡村的差别

教师分别展示几幅城市和乡村的图片,让学生们观察这些图片中哪些是城市,哪些是乡村。学生观察完图片后。填写下列表格:

教师设问:先有城市聚落还是先有乡村聚落 如果先有乡村,它是怎样演变成城市的

学生分组讨论城市发展过程,交流讨论结果。

教师在学生讨论结果的基础上进行总结:乡村人口不断增多。居民点不断扩大而变成城镇:发展过程中,城镇规模不断扩大,出现了较多的楼房,最终发展为城市。

②探究聚落与环境的关系

教师讲解:早期人类的工作能力和工作水平比较低,因此.他们多居住在自然条件优越的地区。今天,位于河流中下游的平原地区仍然是世界上聚落密集的地区,形成了较多的大城市,如长江中下游地区的湖北省省会——武汉。武汉发展的有利因素有哪些呢

教师展示武汉发展因素示意图。(图略)

学生讨论后发表意见。师生共同总结:由此可见聚落与自然环境关系密切。一般来讲。在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。地形平坦、水源充足、交通便利、资源丰富的地区容易形成较大的城市。

教师讲解:聚落在长期发展中.往往形成了不同的聚落景观和建筑风格。我们通过下面不同环境下各区域的图片,探究聚落建筑与环境的关系。

教师展示四幅不同建筑风格民居的图片。(图略)

针对图片,教师提问:环境是怎样影响不同民居的建筑风格的

学生讨论后发表意见,教师总结,并分析讲解每一种环境与该环境下民居建筑风格的关系。

教师:你还知道哪些有特色的民居 他们与当地自然环境有什么关系 请举例加以说明。

学生纷纷联系实际生活,发散思维。讨论交流。

最后教师进行总结:总的来说,聚落的分布、聚落的建筑、聚落的形态都与环境有密切关系。 -

第3题:

初中地理《聚落与环境》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

图片导入,展示:《乡村和城市的景观差异图》

提问:观察一下两张图片都有什么特点?题目来源于考生回忆

同学们在描述后,教师总结:城市与乡村,都是人类聚居的地方,这就是我们今天学习的聚落。

(二)新课教学

1.聚落的概念与分类

【问题】什么叫聚落呢?它又分为什么类型呢?

【教师归纳】聚落是人类聚居的地方,分为城市与乡村聚落。

2.城市与乡村在景观上的差异

展示“城市与乡村景观图”。题目来源于考生回忆

【问题】城市和乡村的景观有什么差异?注意阅读温馨提示。(温馨提示可从以下几方面比较:房屋密集度、高度,道路分布情况,人口分布情况,生产活动类型)

【活动】分组讨论

【教师活动】总结学生的表述,归纳总结,并注意这几个方面之间的联系。

3.造成城市与乡村景观差异的原因

展示城市与乡村景观差异图片。题目来源于考生回忆

【问题】

(1)城市与乡村在景观上为什么出现如此大的差异呢?

(2)种植业和畜牧业更多的出现在乡村,服务业和工业更多的出现在城市,这是什么原因呢?

【学生活动】观察图片,教师引导。

【教师总结】乡村和城市都是人类的居住地,是聚落的两种形式。聚落依据生产方式的不同可分为农村、牧村等不同的类型,居住在这些地方的人们分别从事耕作、放牧等农业上产活动。城市聚落的居民,主要从事工业、服务业等非农业工作。正是因为生产方式的不同形成了城市与乡村不同的景观。

(三)小结作业

小结:请学生回顾总结本节课的知识要点。

作业:搜集城市与乡村在其他方面也存在差异,思考我们应该如何正确认识和对待城乡差异。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.有利于聚落形成与发展的主要条件有哪些?

2.在课堂上进行提问有哪些好处呢?答案:解析:1、聚落的形成与环境密切相关。一般来讲,在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。主要条件如:水源充足、土壤肥沃、自然资源丰富、交通便利、地形平坦等等。题目来源于考生回忆

2、问题,是激发学生思维的火花,“思维永远由问题开始”。首先独具匠心的设问是成功点拨学生思维、培养学生优良思维品质的极为重要的方式和手段。其次可以起到激发学生学习兴趣,引发求知欲,启迪学生思维,发展学生的智力水平的作用。最后可以活跃课堂气氛,增进师生交流,建立和谐课堂氛围,提高教与学的作用。 -

第4题:

高中地理《河流地貌对聚落分布的影响》

一、考题回顾

题目来源:1月5日 上午 甘肃省兰州市 面试考题

试讲题目:

1.题目:河流地貌对聚落分布的影响

2.内容:

3.基本要求:

(1)要有板书。

(2)试讲十分钟左右。

(3)说明河流地貌对聚落分布的影响。

答辩题目:

1.简述地形对聚落的影响。

2.你在本节课的授课过程中,都用了哪些教学方法?

二、考题解析

【教学过程】

(一)复习导入,引出新课

上节课,我们认识了河流能够塑造出河流侵蚀地貌、河流堆积地貌,那么,这些地貌对人类活动有何影响呢?我们一起走进今天的课堂进行学习。

(二)新课讲授

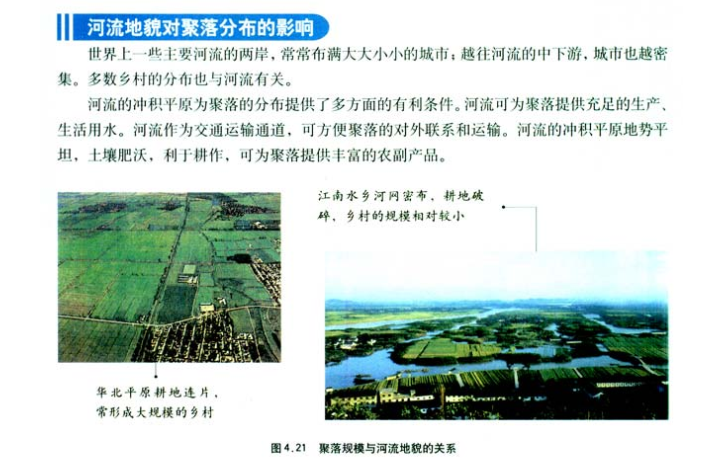

1.冲积平原的优势

【教师活动】

展示“图4.21聚落规模和河流地貌的关系”,并请学生结合教材回答问题:

河流冲积平原为聚落形成提供哪些有利条件?

【学生回答】

(1)供水:提供了充足的生产、生活用水。

(2)交通:河流作为交通运输通道,方便聚落对外联系和运输。

(3)土壤、地形:地势平坦、土壤肥沃、利于耕作。

2.对聚落的影响

【教师活动】

教师展示“图4.21聚落规模和河流地貌的关系”和“图4.22河流地貌对聚落分布的影响”,请学生结合教材分小组讨论以下问题:

(1)我国南方的乡村和北方的乡村在规模和分布上有何不同?

(2)平原低地和山区河谷地带的聚落是如何分布?说明原因。

【学生回答】

(1)我国北方地区地势平坦,形成大规模的乡村;南方地区江南水乡河网密布,耕地破碎,乡村的规模相对较小。

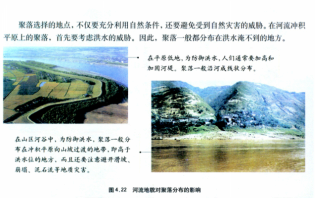

(2)平原低地的聚落,为了预防洪水,人们一般要加高加固河堤,聚落一般沿河成线装分布;山区河谷地带的聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地方,为了预防洪水。

【教师总结】

(1)影响聚落规模:我国北方平原地区地势平坦,聚落规模大;南方水乡河网密布,聚落规模较小。

(2)影响聚落分布:河流两岸,聚落分布较多,越往中下游地区,聚落越密集。聚落的选址不仅要充分利用自然条件,还要避开自然灾害的威胁,因此,在河流冲积平原上的聚落,首先要考虑洪水的威胁,因此,聚落一般分布在洪水淹不到的地方。

(三)巩固提高

【提出问题】

请同学们思考课本P81的活动探究题,思考:为什么在河流的上游,聚落选择分布在地势较低的A地,而在河流中下游,聚落选择分布在地势稍高的B地?

【学生回答】

聚落的分布首先是考虑地形平坦,因此上游只有河谷地带地势较为低平且取水也方便,两侧的山坡则较为陡峭不适合聚落的分布,因此上游选择在A地;中下游沿河地区往往有了大面积的平原分布,地势平坦的地方面积较大,可供聚落分布的面积也较大,但是中下游往往河水水量较多,洪水期来临时易出现水灾,因此聚落的选择应考虑B地。

(四)小结作业

小结:学生总结本节课的知识。

作业:请同学们课下查阅资料,利用今天所学知识分析一下崇明岛发展起来的自然条件有哪些?

【板书设计】

河流地貌对聚落分布的影响

1.冲积平原的优势

供水、交通、土壤、地形

2.对聚落的影响

(1)影响聚落规模

(2)影响聚落分布

【答辩题目解析】

1.简述地形对聚落的影响?

2.你在本节课的授课过程中,都用了哪些教学方法?答案:解析:1.

在聚落形成和发展的过程中,地形因素的作用尤为突出。不同的地形条件,对于聚落的类型、分布、规模和发展,都具有深刻的影响。

在我国北方地势平坦、相对开阔的平原地区,村落的规模一般较大,多呈团聚型、棋盘式的格局,聚落的人口往往比较多。但是在南方地形复杂的丘陵地区和山区,村落的规模一般都比较小,空间分布相对分散,聚落的人口也比较少。

2.

在本节课的教学过程中,为了突出学生的主体地位,发挥学生的主观能动性,我利用了小组讨论法和地图法进行教学。

小组讨论法,让学生分小组讨论河流地貌对聚落产生的影响,在学生讨论的时候,我会引导学生从规模和分布位置两个角度展开。在这个过程中,学生之间进行交流,小组之间进行交流,充分调动学生的思维能力,锻炼学生的语言表达能力和探究意识。

地图法教学,地图是地理的第二语言,我在对知识点进行教学的时候,会给学生展示对应的地图,让学生带着问题去看图,锻炼学生从图中查找信息,提取信息的能力。 -

第5题:

某中学唐老师在讲授《人类的共同家园——聚落》时,设计了“七嘴八舌话聚落”活动。学生兴趣盎然地叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,还提出了种种疑问。唐老师参与寻找答案的活动,并确定问题的解答。在教学中,他引导学生建立的学习方式是( )(常考)A.合作学习、接受学习和体验学习

B.探究学习、实践研究和巩固学习

C.自主学习、探究学习和合作学习

D.自主学习、小组学习和班级学习答案:C解析: -

第6题:

语说:“名取有根”,聚落名称带“水”多与河流有关,广东有不少乡村聚落名称带“水”。农业社会时期,决定这些乡村聚落发展规模的主导条件是()

- A、冲积平原面积

- B、河流水量

- C、土壤肥力

- D、河流运输能力

正确答案:A -

第7题:

社区是以聚落作为自己的依托或物质载体的。

正确答案:正确 -

第8题:

聚落环境是指人类聚居场所的环境。

正确答案:正确 -

第9题:

聚落地理学

正确答案: 又称居民点地理学,是一门研究聚落形成、发展、组合分布以及发展演化规律的科学。 -

第10题:

问答题常州实验初中的谢老师在地理课上,展示多媒体课件画面:人类共同的家园——聚落。(课前已要求学生进行了资料的收集、筛选和整理)要求学生积极参与“七嘴八舌话聚落”的游戏。游戏规则:尽可能多的说出你所了解的关于聚落的知识或问题,为使更多的同学有机会参与游戏,请不要说重复的知识或问题。课堂上学生们兴趣盎然、七嘴八舌、踊跃发言,叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,提出了有关聚落的种种疑问。师生互动、共同解决学生的质疑。最后,谢老师展示辩论赛题:正方——聚落应该发展;反方——聚落应该保护。要求学生自行组成两大组进行辩论。在这过程中,正反方唇枪舌剑展开辩论,谢老师担任主持并适时进行点评和表扬。请你阐述该案例中所体现的新课程思想?结合你的教学实践,谈谈你是怎样实施这一课程理念的?正确答案: 该案例体现了新课程所倡导的设计好的教学情境,激发学生的学习兴趣,引导学生积极参与教学过程的基本教学理念之一。在教学过程中,谢老师注重学生的思维活动,激发学生的兴趣,鼓励学生进行质疑和对教师的超越,赞赏学生独特性和富有个性化的理解和表达。在学生自学的基础上,通过相互合作、交流、辩论,最终形成学生自己对知识的理解。所有的情境设计,都体现了“以学生为主体的教学”和“主体性学习”的理念,体现了新课程的预设性和生成性的理念。解析: 暂无解析 -

第11题:

问答题简述半坡聚落和河姆渡聚落的异同。正确答案: (1)相同点:半坡聚落和河姆渡聚落都是新石器时代文化的典型代表,二者都开始了农业生产和定居生活,普遍使用磨制石器和陶器。

(2)不同点:二者所处的地理环境不同,半坡聚落位于黄河流域,而河姆渡聚落位于长江流域;房屋结构不同,前者为半地穴式房屋,后者为干栏式房屋。半坡聚落主要种植粟,而河姆渡聚落主要种植水稻;陶器制作中反映的艺术风格不同,前者陶器的低色一般为红色,上面绘有图案,称为彩陶,后者陶器的颜色一般为黑色,称为黑陶。解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题长沙实验初中的谢老师在地理课上,展示多媒体课件画面:人类共同的家园——聚落。(课前已要求学生进行了资料的收集、筛选和整理)要求学生积极参与“七嘴八舌话聚落”的游戏。游戏规则:尽可能多地说出你所了解的关于聚落的知识或问题,为使更多的同学有机会参与游戏,请不要说重复的知识或问题。课堂上学生们兴趣盎然、七嘴八舌、踊跃发言,叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,提出了有关聚落的种种疑问。师生互动、共同解决学生的质疑。最后,谢老师展示辩论赛题:正方——聚落应该发展;反方——聚落应该保护。要求学生自行组成两大组进行辩论。在这过程中,正反方唇枪舌剑展开辩论,谢老师担任主持并进行点评和表扬。请你阐述该案例中所体现的新课程思想。结合你的教学实践,谈谈谢老师是怎样实施这一课程理念的?正确答案: (1)该案例体现了新课程所倡导的设计好的教学情境,激发学生的学习兴趣,引导学生积极参与教学过程的基本教学理念之一。

(2)在教学过程中,谢老师注重学生的思维活动,激发学生的兴趣,鼓励学生进行质疑和对教师的超越,赞赏学生独特性和富有个性化的理解和表达。在学生自学的基础上,通过相互合作、交流、辩论,最终形成学生自己对知识的理解。所有的情境设计,都体现了“以学生为主体的教学”和“主体性学习”的理念,体现了新课程的预设性和生成性的理念。解析: 暂无解析 -

第13题:

课堂上学生们兴致勃勃、踊跃发言,就我国世界文化遗产的开发与保护提出了自己的建议和看法。然后师生互动,共同解决疑问。最后,老师要求学生自行分组展开辩论,教师在辩论中担当主持人,适时点拨。

材料体现了哪种新课程理念( )

A.以教师为中心

B.以学生为中心

C.以课本为中心

D.以教学为中心答案:B解析:材料中老师的做法充分体现了对学生主体作用的重视。 -

第14题:

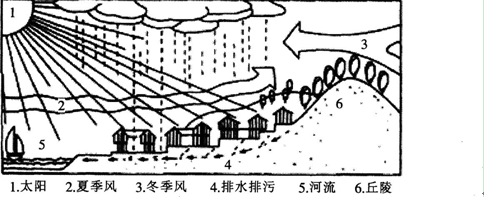

下图表示我国某乡村聚落地理环境示意图。

据图中信息,关于该聚落与自然环境关系的叙述,错误的是( )。A.该聚落建在丘陵北坡地带.多地形雨

B.聚落顺应地势特点修建.便于排水

C.位置临近河流,便于取、排水和出行

D.多植被覆盖,利于保持水土、调节气候答案:A解析:自然地理环境对人类活动的影响。 从房屋所处的位置看,处在夏季风的迎风坡,冬季风的背风坡,同时也在向阳坡,故聚落建在丘陵南坡地带.A选项错误。 -

第15题:

高中地理《地形对聚落的影响》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)激趣导入

展示城市和乡村的景观图,提问学生,为什么不同地方会形成不同的景观?由此引入本课。

(二)新课讲授

1.聚落的概念

【教师活动】展示地形图,在这幅地形图中有3种地形区,分别为平原,河流阶地和山区。在这三个不同的地形区给大家标出了ABC三个不同的地点。现在要大家在这幅地形图中建一所房子,那么你会建在哪里呢?

【学生回答】选择不同的地区并说明理由。

【教师总结】A、B、C三地都可以建房子,那你们选择这里,别人也会选择这里,越来越多的房子在这里聚集,逐渐就会形成村落,随着人们生活生产的需要,慢慢地又配备了各种生活生产设施,因此,村落发展成为城市。那这两种人类聚居的场所,我们统称为聚落。

2.山区与平原聚落的异同

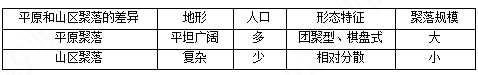

【教师活动】展示山区和平原地区的聚落景观图。

【问题】

(1)下图中哪一个是山区的聚落,哪一个是平原地区的聚落?简要说明他们的主要差异。

(2)列表对比平原聚落和山区聚落在地形、人口、形态特征、聚落规模等方面的异同。

(3)试从地形角度,分析两种聚落类型形成的主要原因。

【学生回答】

(1)第一个是山区聚落分布图,第二个是平原聚落分布图。

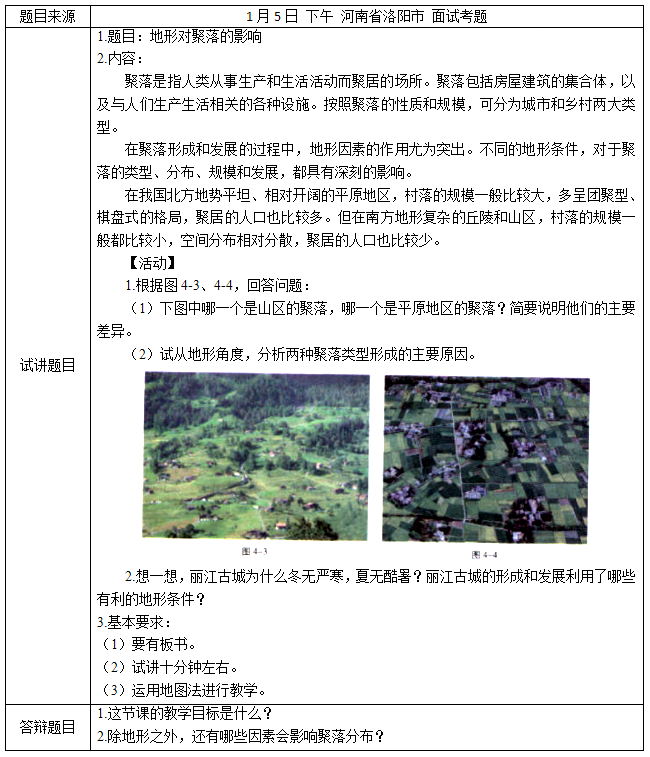

(2)

(3)在我国北方地势平坦、相对开阔的平原地区,村落的规模一般比较大,多呈团聚型、棋盘式的格局,聚居的人口也比较多。但在南方地形复杂的丘陵和山区,村落的规模一般都比较小,空间分布相对分散,聚居的人口也比较少。

3.地形对聚落的影响

【教师活动】展示丽江古城示意图及地形图。

【问题】

(1)丽江古城为什么冬无严寒,夏无酷暑?

(2)丽江古城的形成和发展利用了哪些有利的地形条件?

【学生回答】

(1)丽江古城西面和北面的山地是抵御秋冬季风的天然屏障,导致其冬无严寒;古城坐落在云贵高原上,地势较高,因此夏无酷暑。

(2)坝子内部平坦,有利于筑城。

(三)巩固提高

大屏幕展示塔里木盆地聚落分布图。

【问题】在塔里木盆地中,城镇的空间分布与地形地貌和交通线路有什么关系?

【学生回答】城镇主要分布在山前冲积扇、洪积扇的中下部和主要交通线上,交通线呈条带状分布。

(四)小结作业

小结:师生共同总结。

作业:搜集资料,说一说当地地形对聚落有哪些影响。

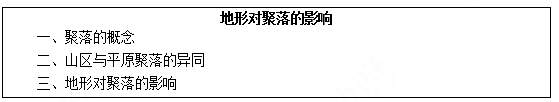

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这节课的教学目标是什么?

2.除地形之外,还有哪些因素会影响聚落分布?答案:解析:1.

【知识与技能】能够说出地形条件对聚落类型、分布、规模、和发展的影响。

【过程与方法】通过分析地形条件对聚落分布的影响,进一步巩固阅读、分析、运用地理图文资料的技能,发展学生综合分析地理问题的能力。

【情感态度价值观】在案例分析的过程中,激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

2.

自然因素中还有气候、河流、自然资源的分布等会影响聚落的分布,社会经济因素中,交通、政治、军事等都会影响到聚落的分布。它们共同影响着聚落的位置、分布、形态和规模。 -

第16题:

材料:

宋老师在社会课上,展示多媒体课件画面:人类共同的家园——聚落。(课前已要求学生进行了资料的收集、筛选和整理)要求学生积极参与“七嘴八舌话聚落”的游戏。游戏规则:尽可能多地说出你所了解的关于聚落的知识或问题,为使更多的同学有机会参与游戏,请不要说重复的知识或问题。

课堂上学生们兴趣盎然、七嘴八舌、踊跃发言,叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,提出了有关聚落的种种疑问。师生互动、共同解决学生的质疑。最后,宋老师展示辩论赛题:正方——聚落应该发展;反方——聚落应该保护。要求学生自行组成两大组进行辩论。在这过程中,正反方唇枪舌剑展开辩论,宋老师担任主持并适时进行点评和表扬。

问题:

请你阐述该材料中所体现的新课程思想,结合你的教学实践,谈谈你是怎样落实这一新课程理念的。答案:解析:(1)该材料体现了新课程所倡导的“以学生为主体,教师是学生学习的促进者”的基本教学思想。新课程理念强调学生是具有独立意义的人,在学习中,学生是主体,教师是主导,对学生的学习起引导的作用,教师的一切行为都是为了帮助学生更好地实现自主学习。材料中的宋老师在上社会课时,课前就要求学生进行收集、筛选和整理相关资料,注重启发学生的思维活动,激发学生的兴趣,这表明宋老师将自己摆在“学生学习促进者”的地位。

(2)该材料体现了新课程所倡导的“师生互动”的思想。材料中的宋老师与学生进行互动,给学生展示辩论赛题,形成正反两方,通过相互合作、交流、辩论,共同解决学生的质疑,最终形成学生自己对知识的理解。

(3)该材料体现了新课程倡导的“开放与生成”的思想。材料中的宋老师在学生进行正反辩论时担任主持,适时进行点评和表扬,这一活动本身就体现了“开放与生成”的新课程思想。(考生可结合实际阐述,言之有理即可) -

第17题:

世界文化遗产包括()。 ①文物 ②遗址 ③建筑群 ④聚落

- A、①②③

- B、①②④

- C、①③④

- D、②③④

正确答案:A -

第18题:

聚落考古的研究对象不包括()

- A、聚落中的人际关系

- B、聚落中单独的器物

- C、聚落中的贸易关系

- D、聚落中的战争

正确答案:B -

第19题:

关于聚落的叙述,正确的是()

- A、聚落就是房屋建筑的集合体

- B、先有城市聚落,后有乡村聚落

- C、聚落不仅是人们的居所,也是人们进行劳动生产和社会活动的场所

- D、乡村聚落在地域上没有差异

正确答案:C -

第20题:

关于聚落的叙述,正确的是()

- A、世界上任何一个角落都有聚落

- B、聚落的形成与自然条件无关

- C、富有特色的传统民居应加以保护

- D、聚落的发展破坏了人类居住条件

正确答案:C -

第21题:

单选题关于聚落的叙述,正确的是()A聚落就是房屋建筑的集合体

B先有城市聚落,后有乡村聚落

C聚落不仅是人们的居所,也是人们进行劳动生产和社会活动的场所

D乡村聚落在地域上没有差异

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题聚落考古的研究对象不包括()A聚落中的人际关系

B聚落中单独的器物

C聚落中的贸易关系

D聚落中的战争

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题关于聚落的叙述,正确的是()A世界上任何一个角落都有聚落

B聚落的形成与自然条件无关

C富有特色的传统民居应加以保护

D聚落的发展破坏了人类居住条件

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第24题:

单选题(2016山东)某中学唐老师在讲授《人类的共同家园—聚落》时,设计了“七嘴八舌聚落”的活动。学生兴趣盎然的叙述了许多列入中外世界文化遗产的聚落,还提出了种种疑问。唐老师参与寻找答案的活动,并确定问题的解答。在教学中他引导学生建议的学习方式是()。A合作学习、接受学习和体验学习

B探究学习、时间研究和巩固学习

C自主学习、探究学习和合作学习

D自主学习、小组学习和班级学习

正确答案: B解析: